本次懂车帝智能辅助驾驶的测试风波还没过,测试争议持续发酵,某些车企采用的“冷处理”策略。当懂车帝联合央视公布智驾测试结果的48小时内,华为鸿蒙智行、AITO汽车、智界汽车等官方账号相继发布“已看到某平台所谓测试,不予置评” 的声明。这种高度统一的冷回应,与测试引发的全网热议形成鲜明对比。

统计学漏洞,根据国标GB/T《智能驾驶测试场景规范》4.3.2.4条款,关键场景需重复5次试验且至少3次通过。懂车帝仅对“野猪横穿”等高风险场景测试1-2次,结果波动性极大,如问界M9首次避让失败,二次测试成功,却未公开多次测试数据。

参数偏差争议,测试中车辆跟车距离设定差异显著,特斯拉Model 3为85米,而问界M9仅60米,直接影响制动反应时间。华为工程师内部透露:“若统一设定100米跟车距离,华为系车型通过率可提升40%”。

车企深知,回应即引流。2023年懂车帝冬测时,长城、吉利等车企公开质疑后,反而助推测试视频播放量暴涨300%。此次华为系选择冷处理,既避免给测试增加热度,也防止陷入“越解释越被动”的舆论陷阱。

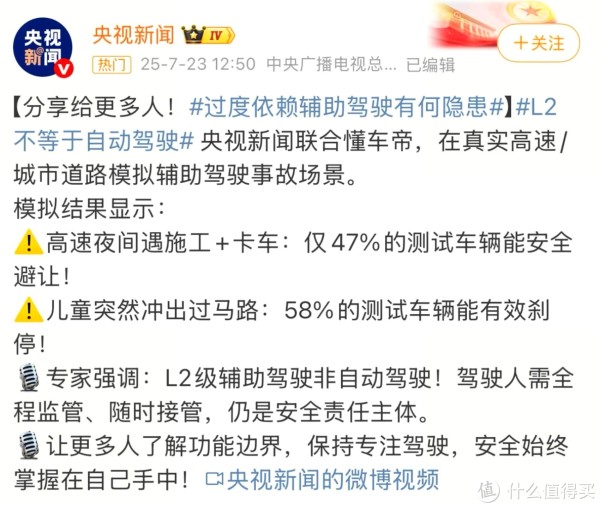

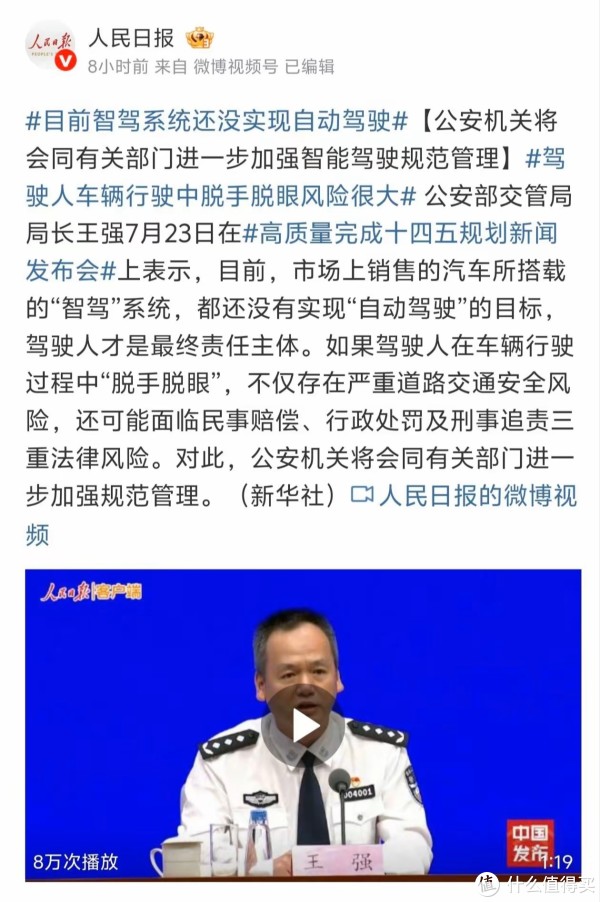

测试发布同日,公安部重申“L2级辅助驾驶需驾驶员担全责”,与4月工信部整治“自动驾驶”夸大宣传形成政策闭环。华为等企业的沉默,实质是对监管意图的默契响应。与其争论测试细节,不如顺势强化“辅助驾驶”定位,降低用户预期。

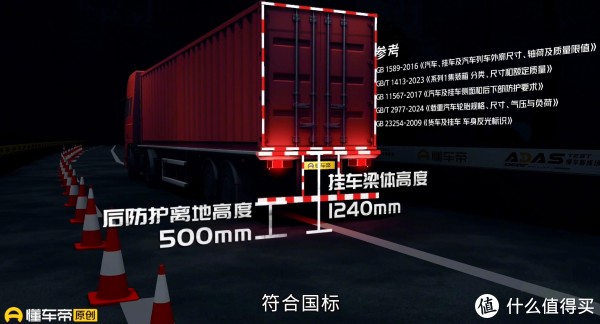

尽管车企回避结果争议,但测试揭露的行业痛点不容否认。极端场景暴露算法短板,测试中“消失前车”场景130km/h高速逼近静止事故车,超70%车辆未识别障碍,问界M8、小鹏G9等热门车型均发生碰撞。这印证了中科院院士欧阳明高的论断:“现有感知算法对静止目标存在物理层面误判”。夜间施工区成“辅助驾驶重灾区”假锥桶识别失败率73%,多款车型变道后二次追尾卡车。激光雷达在逆光、低反射率场景下性能骤降,反不如特斯拉纯视觉方案稳定。

警惕“神化宣传”与“妖魔化测试”的两极化叙事。车企的“不予置评”不等于否认问题,而是战略回避。懂车帝测试虽存瑕疵,但揭示的智驾边界真实存在。

购车需关注“安全兜底能力”优先选择配备碰撞自动解锁+气囊联动呼叫救援的车型,测试中仅38%车辆达标。实际试驾重点体验施工区锥桶识别、隧道逆光跟车等高频危险场景。

掌握智驾系统“失效规律”。华为ADS用户需注意,系统在触发AEB后可能抑制变道能力,特斯拉Autopilot夜间对动物识别存在延迟,需提前接管。

最后沉默背后的真相是当问界M9撞向卡车的画面刷屏时,车企集体用“不予置评”应对质疑时。我们看到的不仅是测试争议,更是智能辅助驾驶对车主生命的风险。值友们本次智能辅助驾驶测试风波,及华系的集体不予置评,你怎么看?

“车企的沉默,是因为懂车帝确实撕下了智能辅助驾驶的遮羞布;懂车帝的胜利,是因为它替监管层说出了想说的话。”

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6