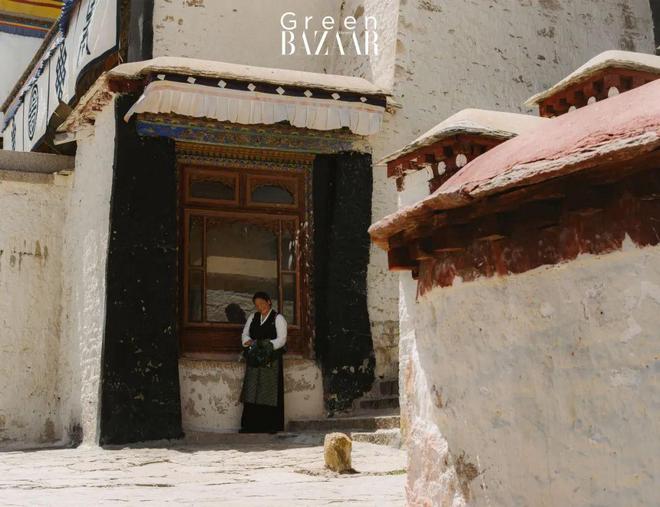

在拉萨老城区深处,一座名为“吉崩岗拉康”的坛城式建筑静静矗立。这座始建于19世纪的格鲁派密院,百年来数度更迭,曾作为寺庙、电站、粮仓,在世俗与宗教之间反复漂流。

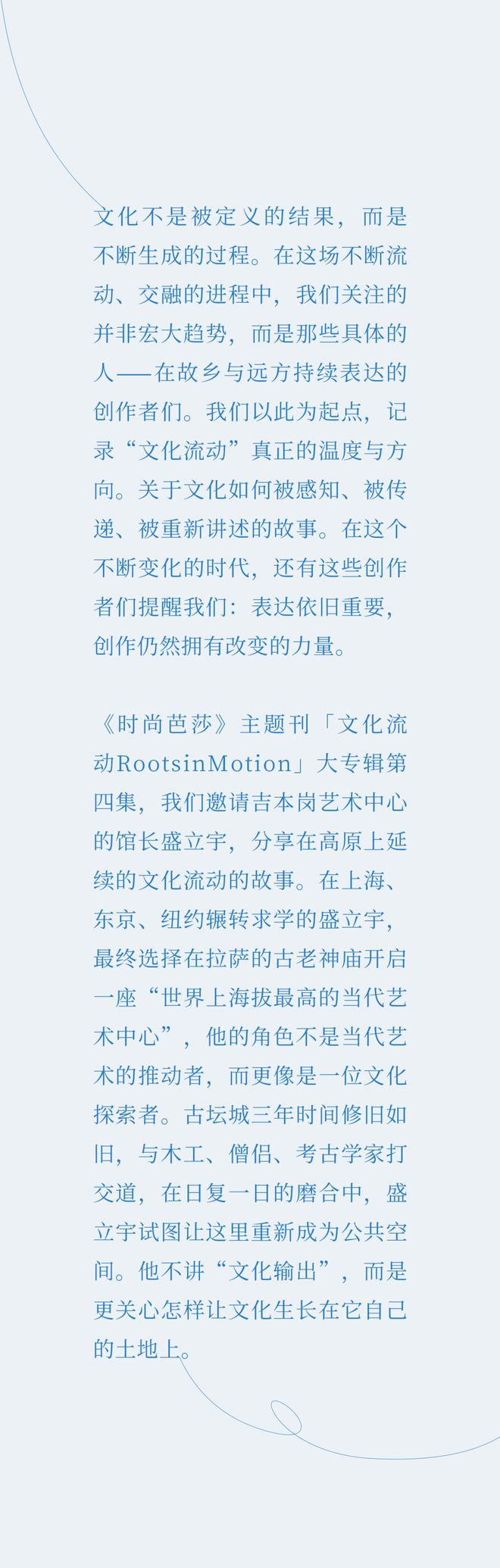

由盛立宇与“醍醐”团队发起,老坛城以“吉本岗艺术中心”的身份重获新生,成为西藏首个由历史建筑转化而成的当代艺术空间。吉本岗艺术中心真正的独特之处,或许在于它如何让一场艺术展览不只是一次事件,而是一种意识结构的启动:

如何在“展览”之外,恢复“空间自身的发言权”;以及如何将观众从“参观者”转化为一种精神共振的参与者。

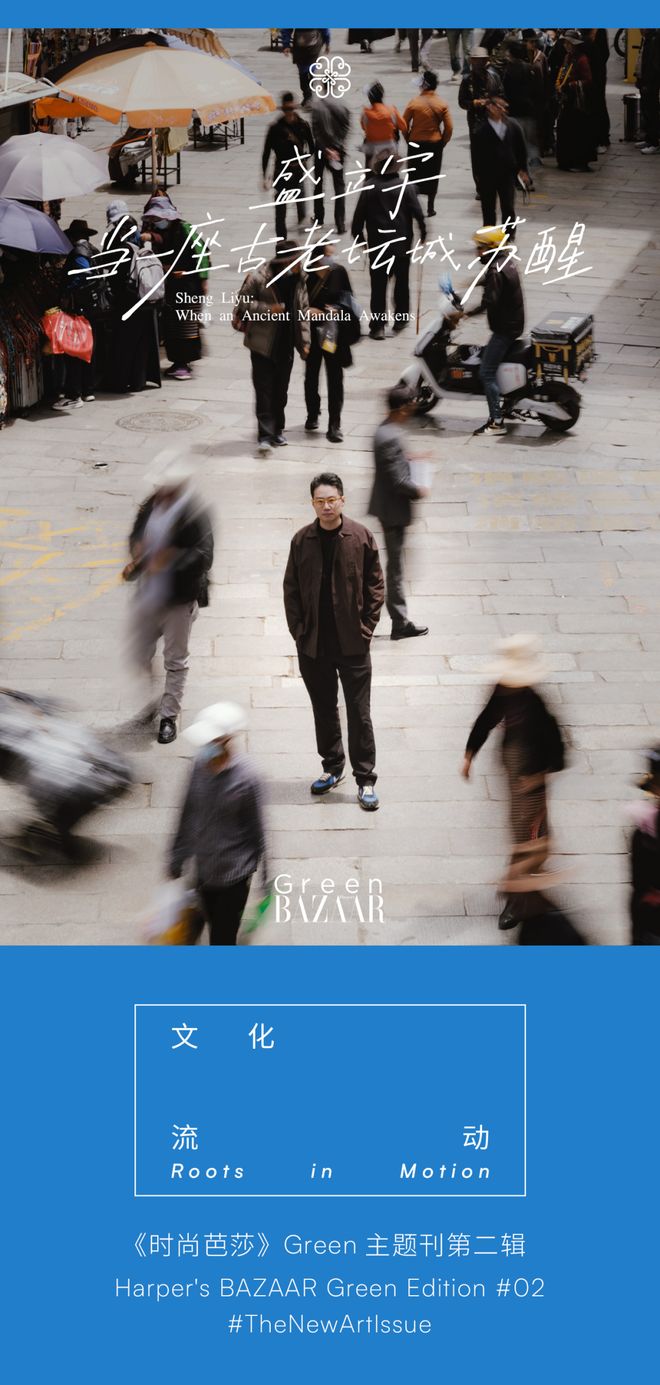

盛立宇在吉本岗艺术中心入口处

PART 01

坛城的语言

在藏文化语境中,空间从不是静止的。坛城,既是一种建筑,也是宇宙的缩影、修行路径的图示,乃至于一种具象化的意识地图。吉本岗的历史正是这种多维语义的汇聚体:它曾是格鲁派密院,也是变电站,是粮仓,更是一种未被命名的文化容器。

吉本岗艺术中心的馆长盛立宇称此处为“时间的构词法”,对“吉崩岗拉康”的改造不仅仅是在修一座老建筑,更像是在协助一段未完成的句法继续书写。

没有白盒子式的展览灯光,也没有“以当代的方式展示传统”的宣言。吉本岗所营造的,是一种新的语法:一种被雪、水、光和旧木头共同写成的空间语言;一种不打扰的策展方式;一种让建筑、艺术家、社区与观众共同呼吸的意识频率。“美术馆”一词来形容它似乎不够,它更像是拉萨城市精神系统中的一处神经节点,旧时它储藏粮食,如今它储藏在地记忆与文化。

最初,这座坛城的修复由拉萨市政府主持,自2017年开始缓慢进行。经盛立宇及“醍醐”团队接手后,修复方案持续修改了三年,在此期间邀请了熟悉佛教建筑逻辑的设计师、木工、文化学者,并与西藏文物部门反复协商每一个细节,空间内的每一块榆木地板都来自河北老材,地面下藏有四公里线缆,用于消防与照明系统。

项目团队不做“改造”,而是“解除覆盖”:将后期砖封拆除,恢复木门内嵌结构,清理灰尘下原有的坛城底线。在驭韶照明设计创始人王贤的专业设计下,吉本岗的所有照明均采用无紫外LED,照度严格控制在50LUX以下,每一道光线的方向都参照了原有窗户入光的角度。但一切都是隐形的——如同坛城中心不可言说的“空”。

灯光之外,修复之初的一个“意外发现”常被盛立宇提起:吉本岗最具标志性的事件,或许是三尊“擦擦”的发现。“擦擦”是脱模泥塑,藏地信仰民间用于积德祈福。文献记载18世纪此处曾建五层塔供奉十万尊擦擦,塔塌后,佛像被砌入墙中,成为守护这座坛城的另一种形式。

吉本岗的佛像擦擦

艺术家蒋晟为吉本岗创作的风铃

修复期间,墙缝中的三尊佛像残件被发现,运行三年后,一位古董商送来一尊完整擦擦,不久另一位居民又捐赠三千尊——这种连续的“召回”,在藏地被视为“加持”。这种非理性时间链,是吉本岗最重要的空间特征之一。“它(吉本岗)自己要成为怎样的存在,是我们陪它慢慢找到的。”盛立宇回答。

PART 02

接近“真相”

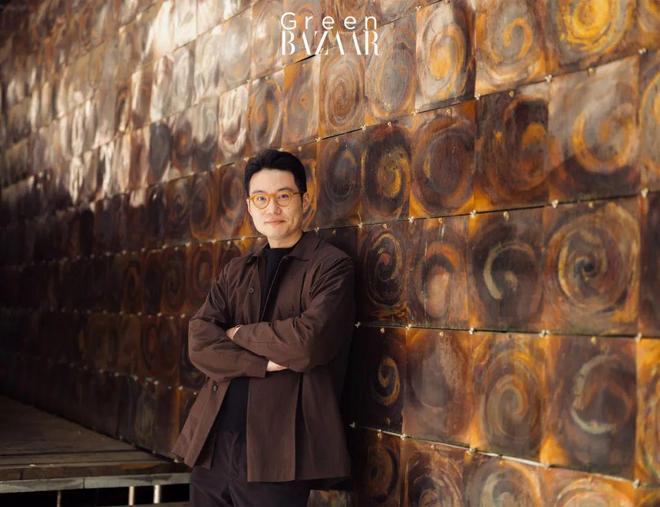

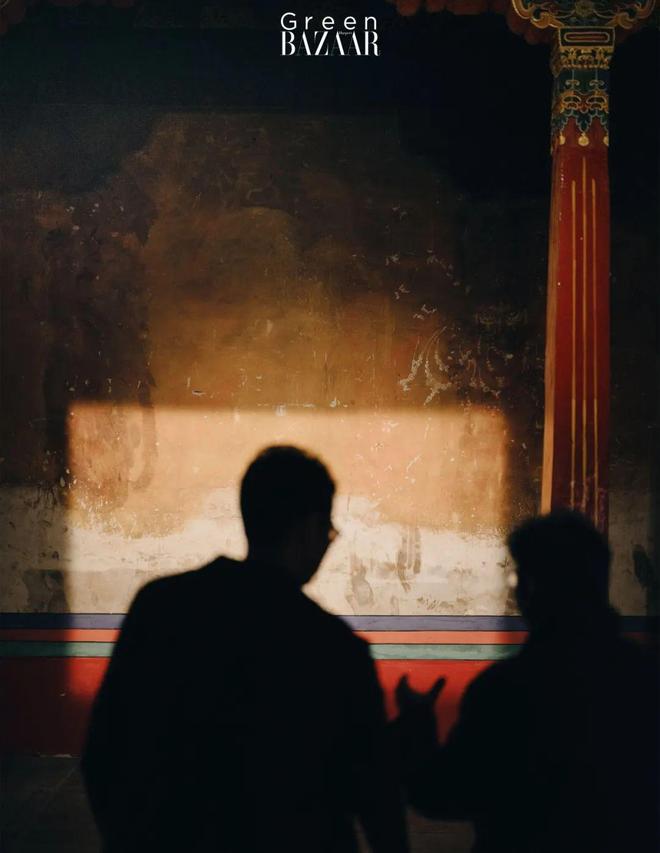

盛立宇与艺术家嘎德,在吉本岗艺术中心讨论布展

在吉本岗,策展不是“布置作品”,而是“调和时间”。盛立宇说:“我们不是做一个项目,不是设计,而是使空间意识逐步清晰。”他和团队“醍醐”关切的,不是它是不是当代的,也不是先锋的,“(我们关心的)是有没有可能更加接近真相。”

或许“真相”这个词,在吉本岗的语境中,并非指可被解码的信息,而是一种空间中可被察觉的精神密度。它不依赖逻辑,也不指向表达清晰。它指的是:这件作品是否诚实?它是否安静地在说自己要说的话?它是否让空间松了一口气?

对展览艺术家来说,吉本岗的空间极难控制:墙面壁画内容密度高、无法打孔……如果展览以“能否与空间共振”为标准,而非艺术家知名度或题材规模,这种“感知经验”,具体可以从何而来?在吉本岗2022年的展览“十方:丁乙在西藏”准备期,盛立宇与艺术家丁乙进行了一次非典型的考察路线:他们从拉萨出发,途径贡嘎曲德寺、江孜白居寺、日喀则夏鲁寺,最终抵达珠峰大本营。那是一场关于藏地绘画传统、山水结构与身体感受力的巡礼,某种程度上,或许也可以回答我们的疑问。

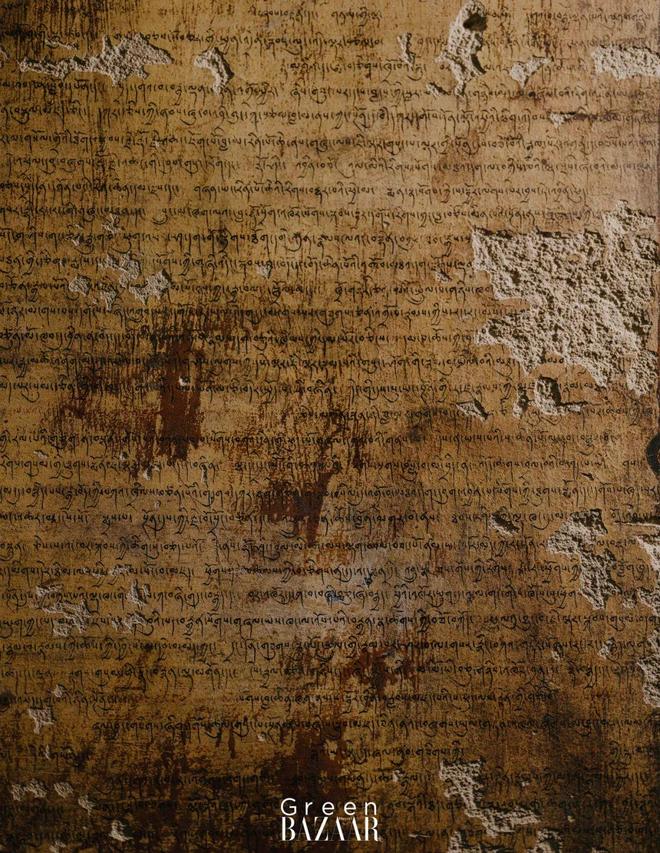

吉本岗内部墙壁留存的文字与壁画

盛立宇与丁乙一行到达珠峰时已是夜晚,彼时只有零下二十几度的气温:“那样极端的严寒下你的感官实际上是被封闭的。像漂浮在外太空一样。”在那种极限状态下,珠峰像“一个王座”,整个世界仿佛只剩下“无限层次的白”。那不是颜色,而是一种“意识压缩下的图像记忆”。盛立宇说:“这种极限的生理体验,会把你精神里的某些东西给挤出来。”

后来丁乙在拉萨的首个个展,便是对这场旅途的回应。他没有画珠峰,但作为观看者,能明显看出艺术家在作品中改写了自己的秩序系统:色彩变得更折叠,线条像记忆碎片在空气中流动。他没有再“表达”什么,而是让作品“保持沉默”。这也是为什么,很多时候最合适吉本岗空间的作品不是那些“表达强烈”的作品,而是那些“愿意慢慢发生”的作品。观众在其中不是“读者”,而是静静靠近“空间真相”的陪行者。

上:丁乙在珠峰大本营,2021年。 摄影:万玛扎西,图片来源:吉本岗艺术中心

下:何翔宇,智慧塔,2013。智齿 , 99.99 % 纯金 , 铜,竹签1.9 × 1.9 × 9 cm

数字艺术家何翔宇也曾在吉本岗中心神殿展出作品《智慧塔》,无数“由智齿制成的小型金塔”,社区里的观众对这个作品十分亲切:“我们小时候掉牙,会把牙齿包好藏起来,因为它是身体的一部分。”这种感应,或许也是一种“接近真相”,一种与空间记忆共鸣的“在地式观看”。

几次内地艺术家的个展后,2025年5月18日,吉本岗艺术中心迎来了它历史上第一次西藏本地艺术家个展——嘎德的个展“梦瑜伽”。策展人栗宪庭为其定名,“梦瑜伽”出自藏传佛教六成就法,是在梦中修行,在幻象中保持觉性。策展文本中写道:“这不仅是一次视觉呈现,更是一场意识的练习。”嘎德,这位被称为“西藏当代艺术之锚点”的艺术家,从未停止以身体、信仰和图像为工具,打开一个属于高原民族的当代视觉系统。

吉本岗并非通常意义上的美术馆,它不提供一个中性的展览空间,也不追求年展、群展、热门展的高频更替。在这里,策展不是一项展陈工作,而是一种对空间本身发言权的谦卑回应。因此,在艺术家的邀请与作品的选择上,吉本岗始终秉持一个核心前提:空间是否接受它,是否“允许”它停留。

滑动查看

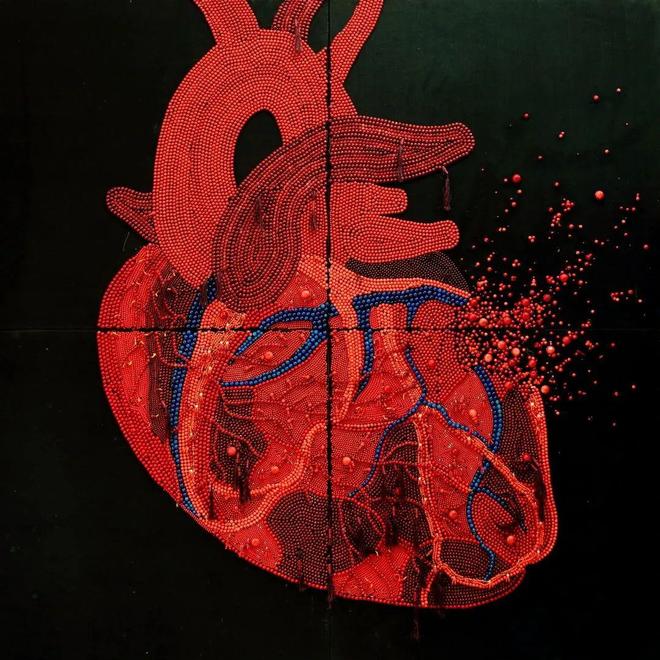

嘎德,佛珠系列,2013-2017,佛珠、牦牛绒布

盛立宇说:“我们不是用标准去选艺术家,而是用建筑去感知谁可能在这里留下。”他或许更像一名协调者,协调艺术家与空间之间的关系,协调当代表达与历史场域之间的张力,“(我们)并非看重艺术家的资历或风格是否‘当代’,而是更关注其是否在价值观和精神层面上与西藏、与吉本岗建筑本身产生‘根目录’的共振。”

盛立宇的回答似乎有些抽象。这种选择机制并不以“知名度”或“媒介创新”为主要依据,而更在意作品是否具备一种“可共振”的气质:既能在物理结构上与坛城产生对话,也能在精神维度上回避霸权式表达。作品若不能承担空间的强度,它会在吉本岗“消失”。

嘎德,冰佛,2006年,数码微喷,198×110cm

这种“待不住”的感知,往往来自对空间气场极度敏锐的观察,也与拉萨特殊的精神密度有关。盛立宇指出:“拉萨有一个很特别的地方,你说的话、做的事、起的念头,它很容易被放大。这个城市会对你产生一种回响。”因此,一个艺术家若没有处理好自己和空间之间的呼吸关系,是很难在吉本岗“立住”的。

也有部分建筑师、艺术家驻留后并未最终展出,但这并非失败,这正是对场所性的真实回应:不是所有作品都必须呈现;不是所有想法都需要表达。反而,那些“知道什么时候不说话”的作品,往往是空间最尊重的。

当然,吉本岗并不排斥“当代媒介”。展览形式可以是录像、装置、绘画、数字作品,甚至AI生成图像。关键不在媒介,而在作品是否能够控制自己的语言密度,不压迫空间、不剥夺建筑说话的权利。

在这样一种挑选机制下,嘎德的作品被接受,或许不仅仅因为他是“西藏代表艺术家”,还因为他愿意在空间中“慢慢地做一个梦”。他的“黑经书系列”之所以最终展出,是因为那些用剪纸和矿物颜料绘制的坛城图像,从材料到线条都“安静地、自然地住进了这座坛城”。

嘎德,黑经书系列,丙烯、矿物颜料、手工藏纸、剪纸,2013-2017年

PART 03

让空间说话

让时间流动

盛立宇的工作,和“伏藏"有相似之处。伏藏,藏传佛教语系中意指“被预埋于空间、时间或意识中,等待未来被发现的智慧”。它不是隐喻,而是机制:藏文书法、坛城比例、梦中图像,皆可成为伏藏。吉本岗就是这样一个场域。它让未被记录的经验浮出,让未被注视的记忆重新开口,让艺术不再服务于价值判断,而回归为精神练习。

盛立宇在扎叶巴寺的山崖边冥想

嘎德的《梦瑜伽》展览中,“黑经书系列”作品反复呈现坛城结构,但每一幅又略有偏差。策展人解释:“这不是他画得不准,而是他在画梦中坛城。”观众不能用知识去对照它,而应让图像引导意识自己转动。

“这像藏地很多梦修法,一边做梦,一边练习如何意识清醒地看着自己的幻觉。”一位驻留艺术家说。在展览最后几日,一位小学生在展厅静静画了一张纸画。问他画了什么,他说:“我画了刚才那个像转经筒的图案,但我没有照着画,是我脑袋里想的。”这就是最珍贵的反馈:不是“你告诉我这是什么”,而是“这让我产生了什么”。

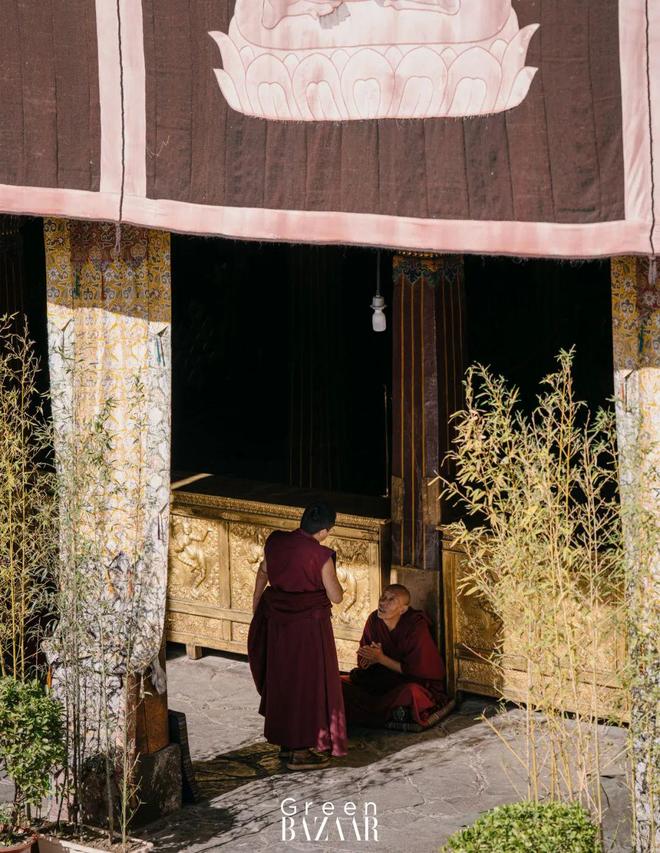

在拉萨寺庙里正在辩经的僧侣

吉本岗正在尝试构建一种新的文化发生逻辑:不是传播,而是呼吸;不是展示,而是生成;不是在告诉别人“艺术是这样的”,而是让艺术自己说话,哪怕缓慢、模糊、含混。

在国内当代艺术高速发展的背景下,吉本岗的存在就是一种逐流而上的力量。它拒绝速度、反对概念过剩、抗拒机构模板。而同时,吉本岗也不是复古主义的浪漫乌托邦。它并不迷信传统,也不幻想文化“原生态”。它像一处磁场,持续吸引那些愿意将身体与意识交给直觉的人。

“我不认为我们做的是某种再创作,我们是陪这座建筑继续存在。”盛立宇在采访中说。

而这,也正是当代艺术之所以仍然必要的理由:不是因为它能定义什么,而是因为它能给我们提供一个尚未被定义的地方。

盛立宇与艺术家嘎德在吉本岗讨论布展

更多独家内容限定呈现于

《时尚芭莎》《时尚芭莎艺术》6月刊

The Art Issue

#文化流动

总策划:徐宁

编辑:刘冠楠Karen

平面摄影:StudioCoda

采访、撰文:凯特比 Catbee

视频制作:搜朴纪录片工作室

导演:张照

剪辑:张洋

摄影:张晴宇

视频制片:潘不二

调色:苏南

设计:张晓晨

编辑助理:三岛

鸣谢(吉本岗艺术中心):蔡栋伟、次仁曲加、

刘淞羚、赵渊慧

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6