今天,导航已经如此自然,以至于我们几乎忘了,古人最早是如何在一片未知中辨认世界的模样,又是如何在混沌中绘出属于自己的坐标。

其实,中国的地图传统早在先秦时期便已形成,并一直与政治、历史以及社会生活密切相关。

不过在古人眼中,地图不只是导航工具,它还是对天地秩序的描绘,是对政治权力、文化认同、历史记忆的编码。

荆轲刺秦王时献上燕国督亢的地图

图/影视剧《荆轲刺秦王》

自京师图书馆(国家图书馆前身)筹建以来,舆图一直是它的特色收藏之一,今天,这份沉淀于典藏中的历史资源,正以全新方式呈现在读者面前。

由国家图书馆古籍馆馆员精心编撰的《天地之间:古地图中的中国故事》,精选52幅重要古地图,带你从山河脉络中看见王朝兴衰、在方寸图卷里读懂家国故事。

|读古地图,知中国史

一、“当时世界上最杰出的地图”

看古人如何测绘山河

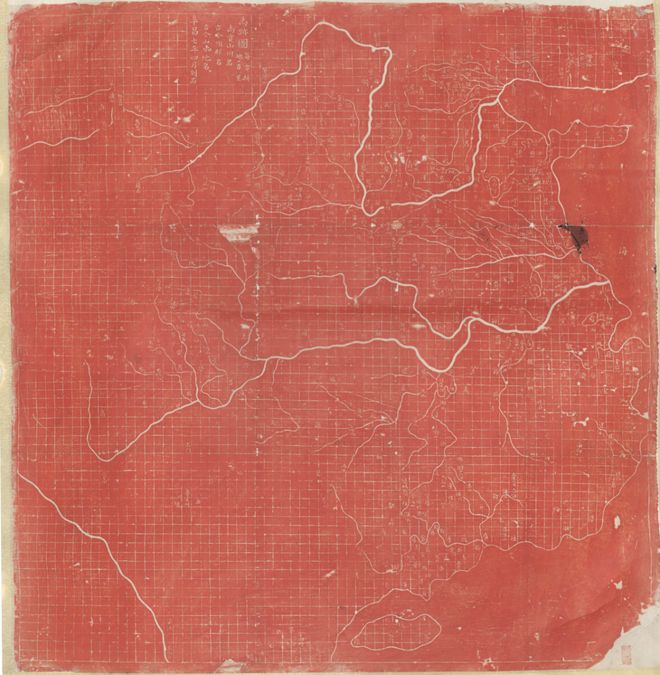

在今天看来,《禹迹图》不过是一块方方正正的石碑,但在北宋时期,它却是一项划时代的创举,被科技史家李约瑟誉为“当时世界上最杰出的地图”。

《禹迹图》,我国现存最早石刻地图之一,北宋绘制、南宋刻石,藏于西安碑林。

这不仅因为它是中国现存最早的石刻地图之一,更因为它展现出前所未有的测绘精度与空间意识。

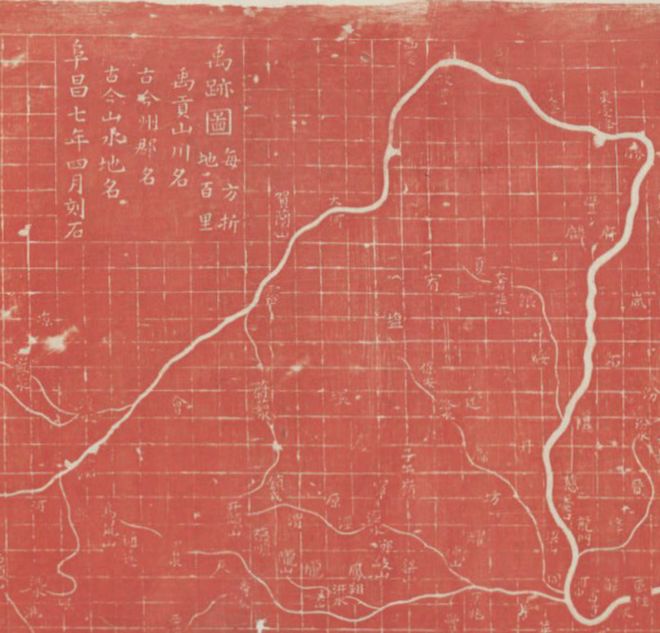

绘制于北宋元丰年间、刻石于南宋绍兴六年(伪齐阜昌七年)的《禹迹图》,首次采用了“计里画方”的绘图方法:整幅地图以方格构成,共横70格、纵73格,总计5110格,每格代表现实中一百里。

采用“计里画方”法,每个方格代表现实中100里

图/《禹迹图》细节

这种对比例尺的自觉运用,使地图不再只是抽象象征,而成为可以量度、可以据以认知山河与行政区划的空间工具。这种思路,几乎可以看作是现代地图的雏形。

图中融合了《尚书·禹贡》中关于“九州”地理的古代观念与唐宋现实的行政建制,既画出了理想中的天下格局,也反映出当时具体的山川、城市和疆域。

图/央视纪录片《“字”从遇见你》

它所覆盖的区域,北至黄河河套的受降城,东南至大海,西抵沙漠,正是古代“九州”与“四海”的完整想象。这样的“古今合绘”是中国古代舆图常见的做法,既是一种测绘技术,也是一种历史叙事。

更值得注意的是,这幅图并非孤例。宋代还出现了《华夷图》《地理图》等一系列大型全国性舆图。这不仅与测绘技术的进步有关,更与当时复杂的地缘格局密切相关——宋朝与辽、西夏、金等政权长期对峙,疆界意识日益强化,地图因此成为权力、认同与地理知识的交汇点。

《禹迹图》不仅让人“看见”山河地理,也让人“理解”什么是“天下”与“家国”。这块看似静默的石碑,承载了古人丈量世界的智慧,记载了地理、历史、政治与文化的复杂交织,也为后世留下了宝贵的空间认知遗产。

二、《诗经》背后的风土人情

中国人灵魂深处的文化记忆

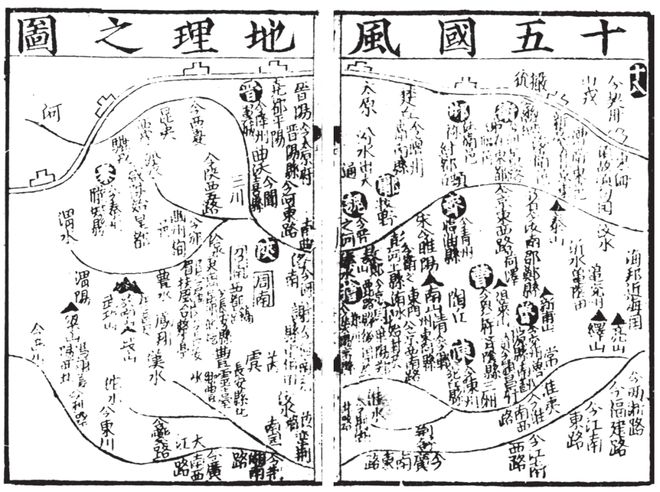

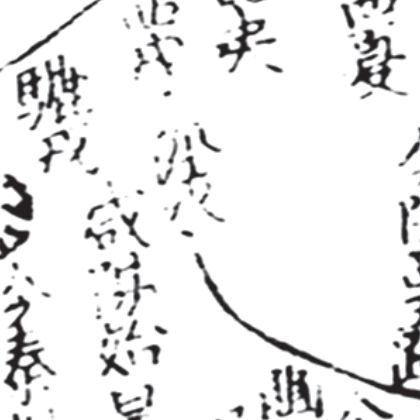

《十五国风地理之图》是一幅融经学注释与地理认知于一体的特殊舆图,它所呈现的不仅是空间的信息,更是《诗经》所代表的文化世界的图像化表达。

图/《十五国风地理之图》

南宋绍兴年间,学者杨甲在绘制《六经图》时便包括了这幅地图,成为现存最早的刻本地图之一。其后,《十五国风地理之图》频繁被收录在《诗经》类著作的卷首,尤其在明清时期,它成为科举学子的必备工具,体现出古人注重“图文互证”“经史合参”的治学传统。

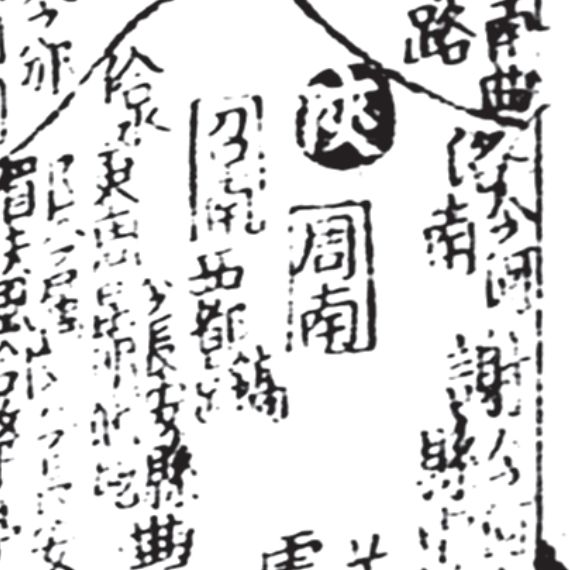

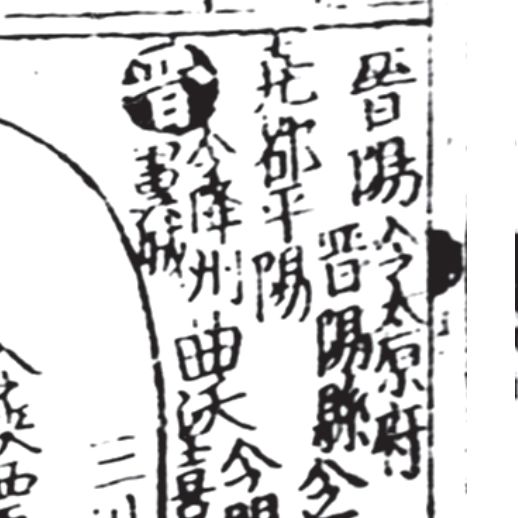

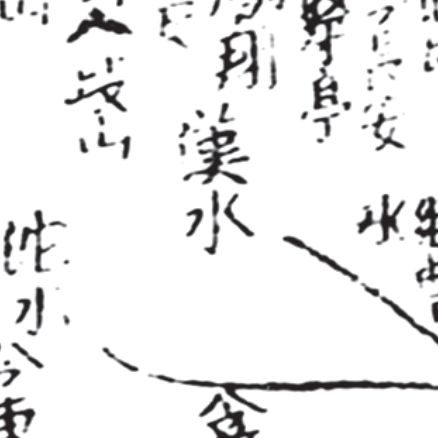

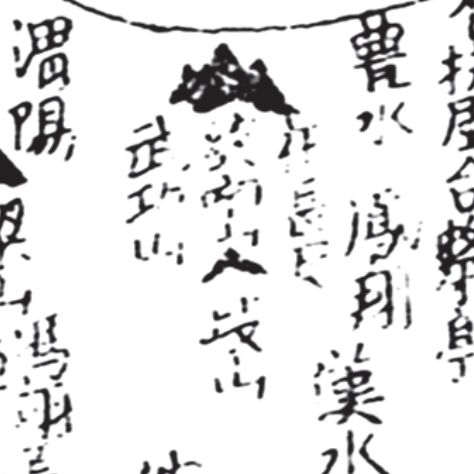

这幅地图覆盖了长江、黄河与淮河流域,北至长城,南及江南诸路,但因周人活动主要集中于北方,中南地区在图中被有意压缩。图中以黑色圆圈标注的诸侯国名称,与《诗经》中的“十五国风”大致对应,但也有细微出入。

图/《十五国风地理之图》细节

例如,将“周南”“召南”并列标注于“陕”地,说明“风化之地”已经超出了周公、召公实际管理的行政区域;以“晋”标注“唐风”,揭示出晋国承袭唐尧遗风的历史逻辑;“豳风”虽在《诗经》中占有重要地位,但这一区域并没有成为一个独立的“国”,图上并没有以圆圈标注“豳”;而“王风”则因东周王室衰微,不再作为实际国名出现。

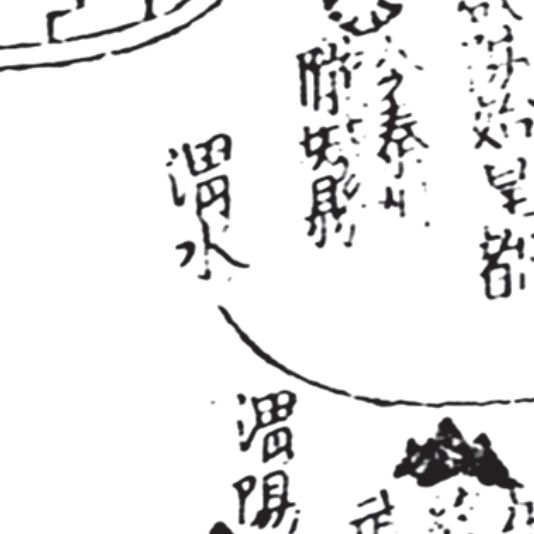

此外,地图还标注了大量《诗经》中的重要山川,如渭水、泾水、汉水与终南山等,使读者得以在地理图景中追溯诗意与历史记忆的交汇之处。

从左至右依次是渭水、泾水、汉水、终南山

图/《十五国风地理之图》细节

本图虽非以“计里画方”之法精密测绘,却以文化地图的方式呈现了《诗经》所构建的世界。在古代士子眼中,这不仅是识地之图,更是入经之门。

从空间结构到地名配置,从文本注释到历史考据,《十五国风地理之图》在视觉上实现了《诗经》叙述空间的具体化,也在思想上折射出儒家经学将“风土人情”纳入正典的文明逻辑。它让古人的政治版图与文化想象,在一幅舆图中彼此交融。

三、古地图史上的一次“裂变”

首次将“世界”完整呈现

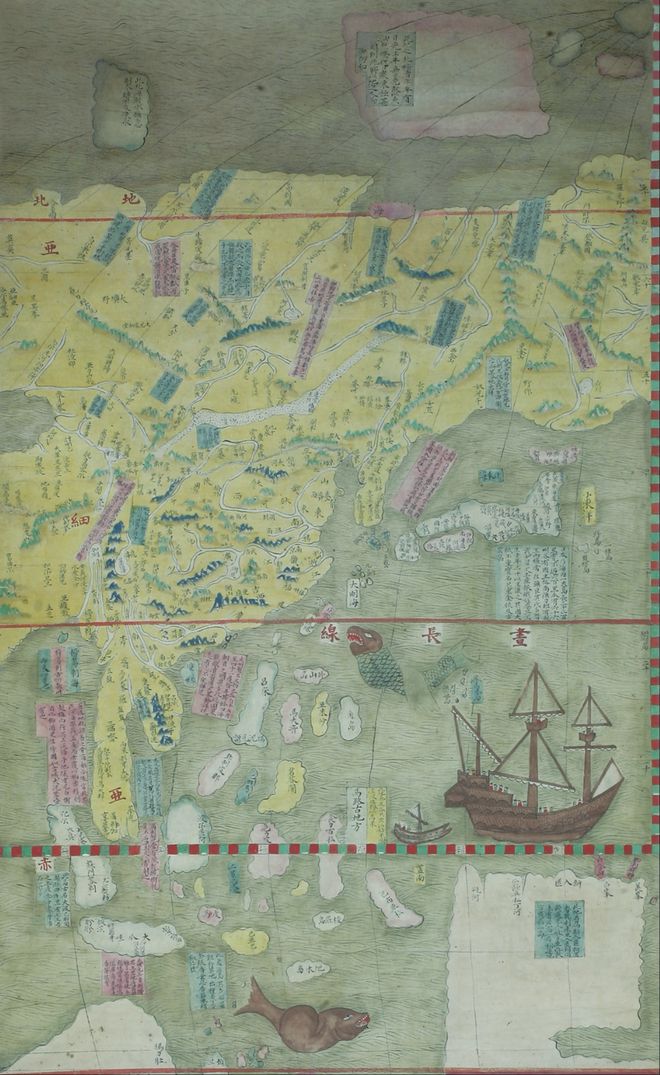

《坤舆万国全图》是明代耶稣会传教士利玛窦于1602年在华编绘完成的一幅世界地图,是中西地理知识首次深度融合的成果,也是一件兼具科学价值与艺术美感的“混血地图”。它的问世,不仅改变了中国人对世界空间的认知,也标志着中国传统制图技术与西方地理学、数学知识的第一次系统对接。

图/《坤舆万国全图》

本图因时代局限未准确绘制各地理实体位置等

这幅地图之所以具有跨时代意义,首先在于它引入了西方地圆说、经纬测量法和等积投影法等先进制图理念。地图整体呈椭圆形,经线为向内弯曲的曲线,纬线则为平行线,清晰划分出五大气候带。

而在视觉表达上,它则保留了大量中国传统制图的表现形式:山川地貌以写意山水画的方式描绘,海洋则铺满细密波纹,亚洲大陆整体涂为黄色,既呼应皇家审美,也让中国观者倍感熟悉。

更为引人注目的,是图中大量中文文字注记。这些说明不仅介绍各地地理状况、历史典故与风土人情,还专门在空白处附以地圆说、经纬知识的文字讲解,力图让中国读者通过一幅图了解西方地理体系的全貌。

这种使其既继承了中国地图“注记详尽”的传统,又承担起了“传道启蒙”的功能。地图中甚至包括了利玛窦本人的署名,标注为“欧罗巴人利玛窦谨撰”,这在中国传统地图中极为罕见,也体现了其在“礼献君王”之外的作者身份意识。

利玛窦,16世纪末来华的意大利耶稣会士,是中西文化交流的先驱人物之一,他不仅传播基督教,还引入西方科学、地理和制图知识。

在装饰风格上,《坤舆万国全图》融合了西方地图的艺术传统,画面上布满航海船只、巨兽、幻想生物与异域风情图案,空白处也不放过任何美学装饰的可能。这使得它不仅是一幅地图,更是一件可供观赏、收藏与炫耀的艺术品。尤其在明代宫廷中,这种“兼具知识与审美”的地图更被视为稀世珍宝,相传万历皇帝一见倾心,还命人摹绘多份赏赐宗室。

总之,《坤舆万国全图》不仅是一张地图,更是利玛窦用图像搭建的文化桥梁。在那里,东西方世界首次在“看得见”的地理空间中彼此照面,也在那里,中国人第一次以图像方式重新定位自身与世界的关系。这幅地图,是科学史上的奇迹,也是艺术与文明交汇的见证。

看了这些古地图你有什么想说的吗?

你还知道哪些由古人绘制的地图?

在留言区和大家分享一下吧!

2位优秀留言读者将获赠这本好书

从山河脉络中看见王朝兴衰

在方寸图卷里读懂家国故事

公号粉丝限量专享

扫码领券后折合5折优惠

用大量精美图片

揭秘样式雷笔下的皇家园林

扫码进群,更多福利

-End-

观点资料来源:

《天地之间:古地图中的中国故事》

转载及合作请发邮件:scb01@pup.cn

▼点击名片 ⭐标关注我们▼

纵横古今,读图观史

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6