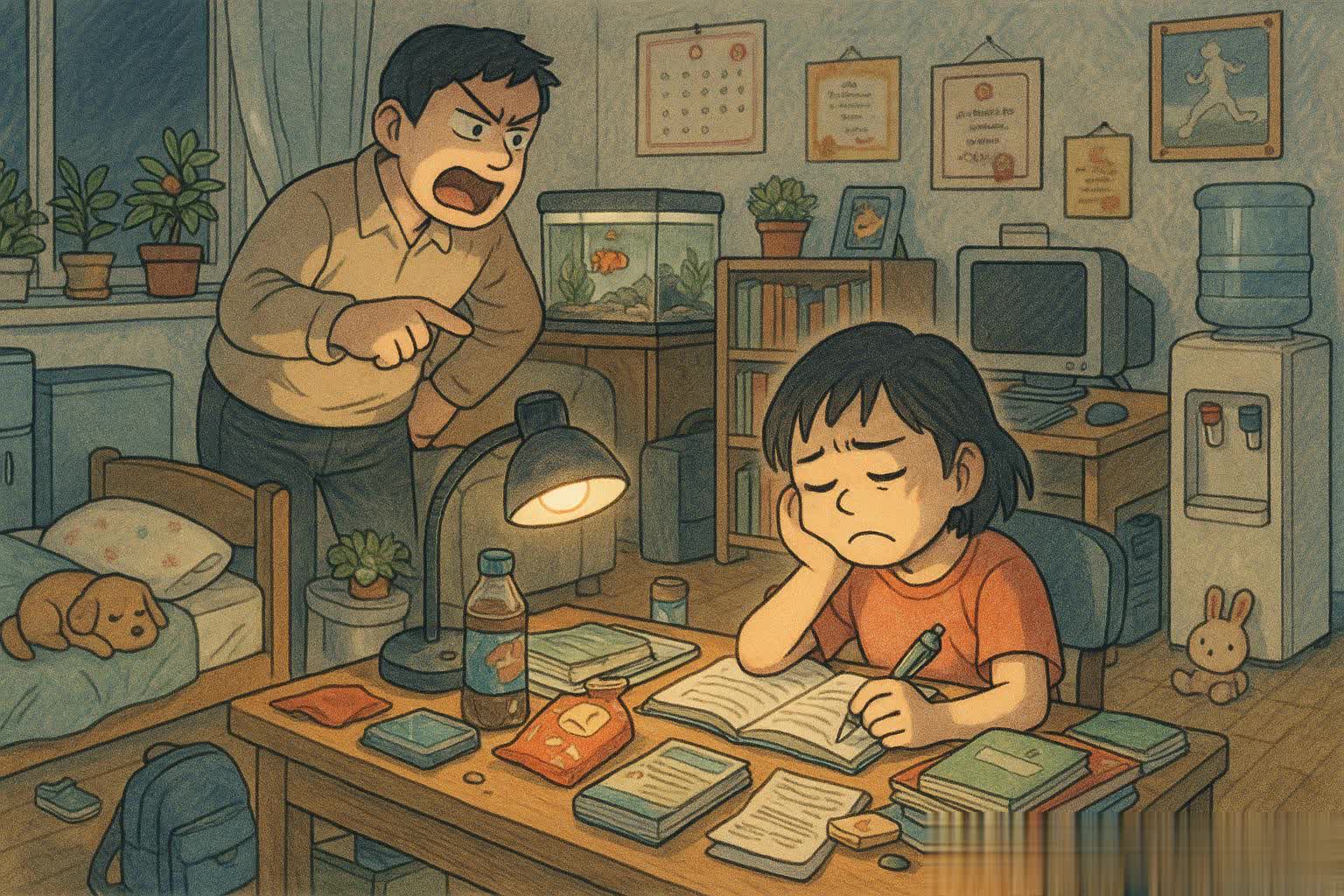

有时候,世界上最遥远的距离,不是生与死,不是我站在你面前你却不知道我爱你,而是——孩子坐在写字桌前,你站在旁边拿着鸡毛掸子,彼此互相看不顺眼,空气里写满两个字:火药。

谁也别装圣人,说实话,看到娃写作业磨磨唧唧、一个数字算半小时、一道阅读题能写成西游记连载,我的内心早就不是佛系,而是佛怒唐僧肉。

脑子里飘的不是“孩子慢慢来”,而是“这要换我妈,早一个板栗呼上去了”。

可惜,现在不是我小时候的年代,家长不能随便动手,学校不让,舆论也不让,连娃自己都懂法了:“我有权利保持沉默,你打我我就报警!”

小屁孩说得头头是道,爸妈却只能憋着火,表面微笑心里咆哮。

家长焦虑的表情,比小学生的字迹还常见。谁家客厅不是上演过这种戏码:

“你看看你写的啥玩意?” “不是讲过了吗?为啥又错?” “你再这样,别怪我对你不客气!”

一句比一句像《人民的名义》,仿佛孩子不是在写作业,而是在洗黑钱。

问题来了:孩子为啥写作业的时候这么磨蹭?真的是“不用心”吗?真的是“故意气你”吗?

并不是。

他们大多数时候,只是怕你。

当孩子心里想的不是“这道题咋做”,而是“我错了她会不会骂我”,焦点已经从知识跳到了生存。焦虑不是学习的调味料,而是催吐剂。

教育心理学里有句话,说的是“情绪是认知的前提”,意思就是你要先有安全感,才能动脑子。

可我们这些家长,总觉得孩子像电饭煲——按下“开始键”就应该自动高效运转。殊不知,他们还只是半成品,系统还在调试,你这边一边喊着“别犯错”,一边盯着人家眼珠子转——孩子不是不会,而是被你吓不会了。

上周我帮朋友带娃,正值期中考前夕,孩子一坐下写作业,整个屋子气氛突然就阴沉了。

我还没说话,娃已经开始自言自语:“我能行,我不怕,我是男子汉……”像极了电影里要上战场的小兵。写一道口算题,掏出三块橡皮、一杯水、一支笔,一个小风扇——搞得跟高考模拟现场一样。

我说你咋这么紧张啊?他轻轻回了句:“我爸平时就在后面坐着,盯着我,写错了就‘咚’一声砸书,我吓得差点跳起来。”我顿时沉默了,决定换个办法——我陪他写,我刷手机,他犯错了我就装看不见。

一个小时后,惊喜地发现:作业写完了,字迹还清晰流畅,一看就是心态放松下的杰作。

朋友回来时我说:“你娃不是笨,是被你训练成了惊弓之鸟。”

对比一下,一边是家长——三十岁以上,学过函数、看过方程、经历过高考;一边是孩子——九岁半,刚学会乘法口诀。

这俩硬碰硬,有没有点像《疯狂动物城》里让树懒玩极速赛车?

很多父母忘了一件事:你能立刻算出72÷9,不是你聪明,是你练了十几年。

大人看见孩子做错题就生气,是因为觉得“这么简单都不会?”但对孩子来说,“这么简单”根本是你主观判断的,不是客观事实。

因为,孩子眼里没有“体系”两个字。他们的知识储备更像打开快递前的包裹碎纸屑,一堆零散、杂乱,需要一点一点拼凑。

而你非得用你的“成熟逻辑”套在他们头上,不是教,是“押题”,是“逼供”。

再比如,邻居李大姐特别卷,对娃的要求那是985级别的,孩子刚上一年级,就已经在背初中英语单词。

有天晚上我听见她家的娃崩溃大哭:“我不想学abandon!我不要知道abandon是什么!”她妈在旁边说:

“你记住,abandon就是放弃,你如果不背,就会被我abandon!”

后来我偷偷问她孩子:“你知道‘abandon’什么意思了吗?”

娃哭着说:“我知道,就是我妈要扔了我。”

有些家长,坐在孩子身边不叫陪伴,叫“审讯+指导+随时爆炸”。

一口气能上演三种角色:唐僧(不停讲)、白骨精(随时变脸)、孙悟空(啪啪打板子)。

真正的陪伴,不是“陪写”,是“陪着”。坐在旁边看剧、读书,甚至睡觉都行,关键是要让孩子觉得你在、你信任他、你不会“突然发疯”。

而当孩子知道——“写错不会被骂”“不会就有人教”“写作业不是上刑场”——他才可能逐渐把心思放在“学”上,而不是“怕”上。

我女儿有阵子写作业像上战场,看到我靠近就像触电:“别过来,我会写!”我心里一万个火山要爆发,可嘴上还是笑着说:“我去削个苹果,不看你。”

于是我真的就在厨房来回晃悠,嘴里还故意念叨:“苹果刀在哪儿呢?你妈这收拾得真是,连刀都藏起来了……”

十分钟过去,作业写完了,没想到女儿还贴心地问我:“那你想吃苹果吗?”

原来孩子不缺执行力,缺的是一个“她相信我”的眼神。

写在最后:降低焦虑,不是放弃要求,而是换个姿势较真。

很多家长担心,放松了,孩子就学不进去了。可问题不是要不要严格,而是怎么严格。毕竟,教育孩子是一场长跑,而不是百米冲刺。陪孩子写作业,不是要当“教学督导”,而是成为“情绪温度计”。

可以给建议,但要让他愿意听;可以讲道理,但要从他认得的词说起;可以立规矩,但别用炸药包裹糖果。

别做压垮孩子学习兴趣的最后一根稻草,而是做那个,愿意和他们一起蹲下来挖蚯蚓的大人。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6