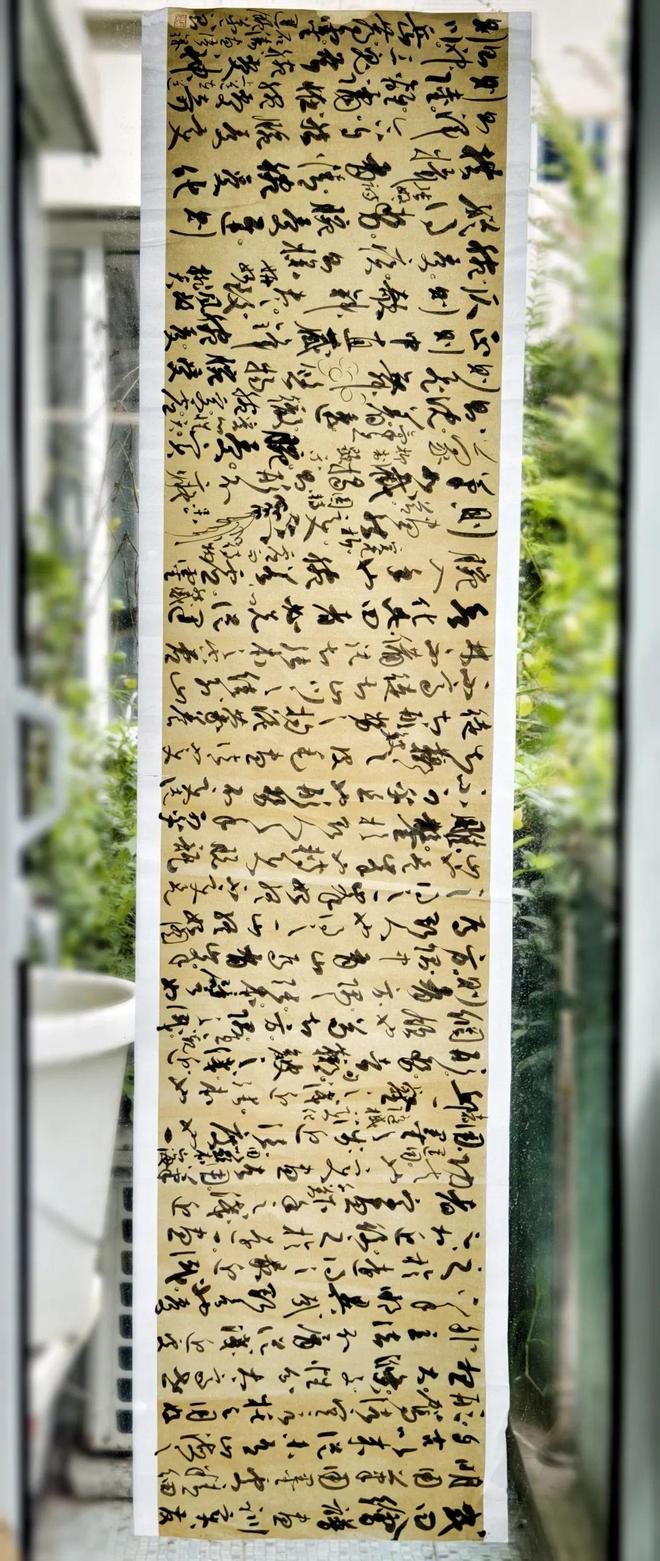

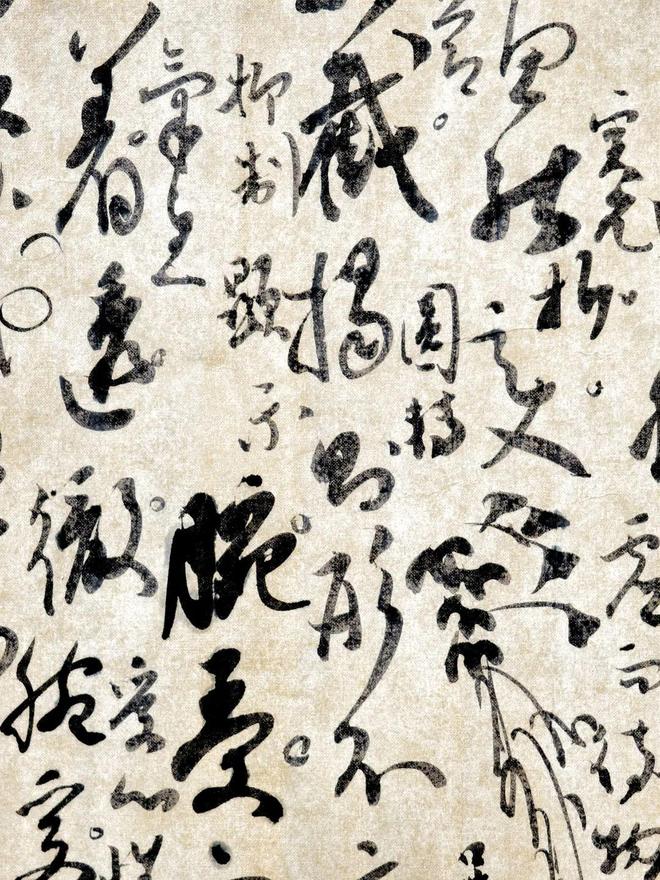

继续分享写作中的《道心》片段。配图是在石涛《画语录》网课中边讲边写的《运腕章第六》。配图与文章不直接相关,但有内在的对话。

工夫:时间与空间,自觉与自然

柯小刚(无竟寓)

工夫是时间的修行。以时间领悟时间,以生命体证生命,就是工夫的事情。《易》云:“一阴一阴之谓道”(《系辞上》),说的正是工夫论的时间话语。阴阳首先是昼夜交替、寒暑往来,然后才有太极图似的黑白判分的空间想象。“一……一……”的句式首先说的是“日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉;寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁成焉”(《系辞下》)式的时间往复、阴阳相生,然后才是一边为阴、一边为阳的空间分割、阴阳相对。阴阳判分是静态的对立之二,而“一……一……”的时间性发生则是能动之一。在“一阴一阳之谓道”中并没有“阴”“阳”这两个现成事物之间的关系,而只有一件事情的发生,即道之发生。道发生为阴,发生为阳,发生为一阴一阳的运动。道发生为阴是一,发生为阳是一,发生为一阴一阳的运动也是一。

心在能所之间的自觉工夫也是这样。区分能所的目的不在判分对象与主体,不在脱离对象而反思自我。反思自我并不比观察对象多一点自觉,也不比后者少一点对象化的遮蔽。自觉并不迷失于意之所向中,正如它并不独存于意之能发中。能所正如书法中的起收。区分起收的真实目的不在割裂书写(虽然事实上起到了这样的误导作用),而在形成书写动作的一体自觉。起收笔法的误导性在于一起一收的两端割裂,有可能使人脱离书写过程的时间性而专注端点的空间形状;起收笔法的本真意义则在于一体自觉之书写的自觉于起,自觉于收,自觉于一起一收的整体贯气书写。

正如“一阴一阳之谓道”,笔法自觉后的自然书写亦可说是“一起一收之谓书”。起初无法的自然书写并不自觉,所以也还不是真正的自然,因为它还没有“自”,更谈不上如其“自”之“然”。于是就有必要区分起收转折的不同,进入有法的书写。但有法的书写带来的自觉首先只是笔法的自觉、点画的自觉、空间结构的自觉,而不是书之为书的本真自觉或返回自然的自觉。之所以如此,是因为在法的建立过程中,法被空间化和形式化,而书写的时间性和自然感觉则被遗忘。此时,重新思考笔法建立的意义就成为至关重要的步骤。当然,这还不只是一个理性反思的问题,而且更是工夫论层面的自觉养成问题。只有经过长期的工夫习练,从一起一收的笔法自觉上升为书写整体的生命自觉,从有法复归无法,从自觉返回自然,书法的自觉自然方才真正建立。

有法而无法,自觉而自然,这便是书道,或书法中的道心发明。此时的自觉既是书者个体的自性发现,也是书写风格的自然发生,同时更是书以体道的道心自觉。在道的书写“心忘于笔,手忘于书”(王僧虔《笔意赞》),自觉于不自觉的书写,存在于不存在的自我,“不忘其所忘而忘其所不忘”(《庄子·人间世》)。此时,空间不借安排而时机化为“好雪片片不落别处”的发生成己,风格无须设计而独化为“吹万不同而使其自己”的个性呈现。工夫做到极致,乃如毫不费力的自然。此时,时间与空间自由转换,大道与自我交融无间;解耦乃知对,丧我始见独。道心之微而著、费而隐、黯然而日章,于斯见矣。

以书喻道、以书喻心的贴切之处在于:道非实体,行之而成,生生不息;心无实物,操存舍亡,莫知其乡;书不在迹而在所以迹的笔之所运、心之所感、道之所化。心之感、书之运皆如道之流行,故心有道心,书称书道。道并非固定的路径,而是事物发生成己的自然之然。“自”就是自己,“然”就是成为自己的过程。所以,道并不泯除个性,反倒是万事万物成就自身的途径。道总是某物之道、某事之道,从不自为主语,更不被当作宾语。道首先是动词,然后才有名词之权称。甚至,道连动词也不是,因为它并不直接作为谓语,而仅仅是潜在地伴随在其他谓语之内,悄然运化,自然而然,不自为动词而使动词动,不自作谓语而让谓语谓,不自生而生生,不自化而化化。故庄子云:“道行之而成,物谓之而然”(《庄子·齐物论》);列子云:“不生者能生生,不化者能化化”(《列子·天瑞》)。

道本无心而云道心者,以心之在道乃得自觉,又以自觉而复归自然也。自觉非仅觉自,在道非仅知道。忘我适以自觉,不知适以知道。故心之放逸在忘,心之劳役在助长,而工夫只在勿忘勿助长之间的如其所是、顺其自然(参《孟子·公孙丑上》)。庄子所谓“以恬养知”“以知养恬”“知与恬交相养”(《庄子·缮性》),亦此之谓也。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6