“行走河南,读懂中国”。河南卫视图文新媒体暑期特别推出“#豫见名人・共游中原”专题策划,带你穿梭古今,探寻名人在河南留下的珍贵记忆。今天,让我们一同走进有“千古第一才女”之称的李清照的世界,开启一场穿越时空的文化之旅!准备好,精彩即将启程!

李清照(1084—1155),号易安居士,齐州章丘(今山东省济南市章丘区)人。宋代婉约派代表词人,当之无愧的“千古第一才女”。在2000多年的中国古代文学史上,作为能够从众多男性诗人中杀出重围、独树一帜的女诗人,李清照可谓前无古人、后无来者。

和她同时代的学者王灼曾评价:“易安居士……自少年便有诗名,才力华赡,逼近前辈。士大夫中已不多得。若本朝妇人,当推文采第一。”

半生繁华,半生凄凉:10首词解锁才女跌宕人生

少女时期

李清照出身于名副其实的书香门第、官宦世家。她的外曾祖父王拱辰,开封通许人,19岁成了宋代最年轻的状元。母亲王氏,大家闺秀,见识广博。父亲李格非,山东人,是著名学者、散文家,官至礼部员外郎,是“苏门后四学士”之一。

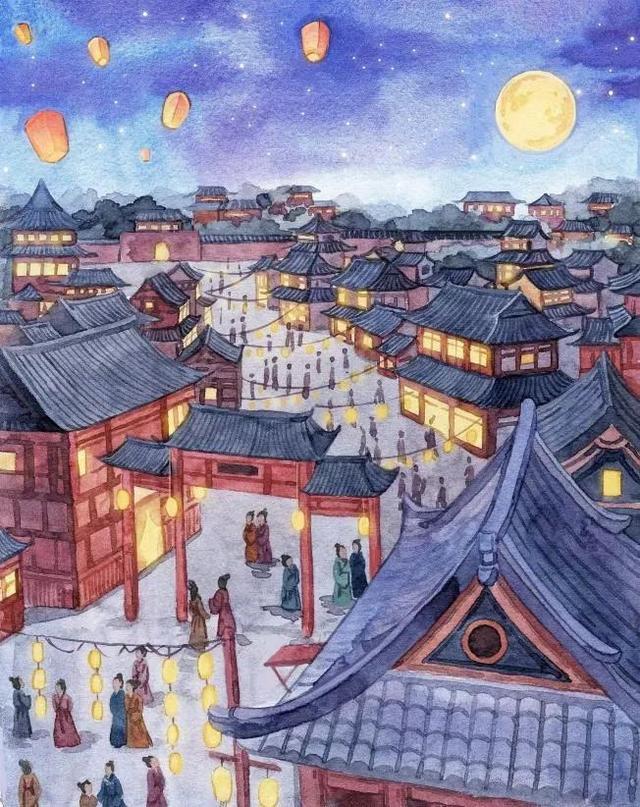

元祐元年(1086年),李格非入汴京,出任太学录,六岁的李清照随父母来到了河南开封。书香门第的诗书浸润和鸿儒来往,再加上父母的宠爱和培养,李清照健康快乐、无拘无束地长大了。

她在开封生活了二十多年,虽不长,但其心理历程却超出常人许多,这不仅与家庭背景有关,更是当时东京经济繁荣、人文陶冶的结果。

01.

《点绛唇·蹴罢秋千》

蹴罢秋千,起来慵整纤纤手。

露浓花瘦,薄汗轻衣透。

见客入来,袜刬金钗溜。

和羞走。倚门回首,却把青梅嗅。

这首词是李清照早期代表作,写于开封。写出了少女情窦初开的害羞与悸动。据陈祖美《李清照简明年表》:宋哲宗元符三年(1100),李清照结识张耒、晁补之及同龄诸女友,此词应当作于是年前后,此时的李清照十六岁左右。

少女在庭院里荡完秋千,整理一下衣裙,此时看到客人进来,慌乱回避忘了穿鞋、掉了金钗,含羞着躲起来,但是又好奇想偷偷看来者,倚着门回头,假装是在嗅门前垂落的青梅。

一般认为,这位含羞又俏皮的少女就是十五六岁的李清照,而这位引得少女假装矜持的风度翩翩少年,就是后来与她琴瑟相和的丈夫赵明诚,这首词里,两人初遇。寥寥四十一字,刻画了一个天真纯洁、感情丰富却又矜持、俏皮灵动的少女形象。

02.

《如梦令·常记溪亭日暮》

常记溪亭日暮,沉醉不知归路。

兴尽晚回舟,误入藕花深处。

争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

这首词是李清照的早年代表作,写于开封。出生于书香门第,被父母悉心培养的她,年少时就锋芒毕露,一般认为此诗作于李清照十六岁时。

李清照常常回忆自己在溪亭游玩到黄昏,沉醉在美景中迷了回家的路。尽兴以后乘着夜色赶快掉转船头,却不料走错了路,小船划进了藕花深处。怎么出去呢?划船声惊起了一滩鸥鹭。

其醉也,既在酒,亦在山水之间。其情真,其兴逸,而且带点真趣和野味,少女与大自然的景色融为一体,年少时的李清照天真浪漫,无拘无束。

03.

《如梦令·昨夜雨疏风骤》

昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。

试问卷帘人,却道海棠依旧。

知否,知否?应是绿肥红瘦。

据考,李清照作此诗时才十六岁,在开封。词一出,轰动京城,“当时文士莫不击节赞赏”。宋代陈郁《藏一话腴》内篇卷下:“李易安工造语,《如梦令》‘绿肥红瘦’之句,天下称之。”

昨夜雨虽然下得稀疏,风却刮得急猛,沉沉的酣睡不能把残存的酒力全部消尽,词人问卷帘的侍女:“庭园里海棠花现在怎么样了?”她说海棠花依然和昨天一样。你可知道,这个时节应该是绿叶繁茂,红花凋零了。

“红瘦”表明春天的渐渐消逝,而“绿肥”象征着盛夏的即将来临。短短六句三十三字,写尽了闺中女儿伤春惜春的情思,明明知道花谢却还心存侥幸,醒来第一件事却是问庭院中的海棠花。

这首小令虽短,有人物,有场景,还有对白,层次严密,情感细腻,充分显示了词的语言表现力和词人的才华。

新婚闺怨

十八岁的李清照嫁给了赵明诚,二人婚姻美满,是后代常羡的神仙眷侣。二人最大的爱好是前往开封大相国寺“淘宝”,买书、抄书、藏书,收集古玩和金石器物,为完成“中国最早的金石目录和研究巨著之一”的《金石录》打下基础。

婚后不久,二人仍在开封定居。由于赵明诚工作的原因,婚后有小别,此时闺中离愁却成了她创作的土壤。

04.

《一剪梅·红藕香残玉簟秋》

红藕香残玉簟秋。

轻解罗裳,独上兰舟。

云中谁寄锦书来?

雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流。

一种相思,两处闲愁。

此情无计可消除,

才下眉头,却上心头。

首句点明秋天,荷花凋谢,竹席冰凉,词人独上兰舟,形单影只,翘首以盼,望眼欲穿: “云中谁寄锦书来?”直白地道出对远方爱人书信的深切期盼。

大雁飞回、月光洒满西楼,丈夫却仍然不归来。两人分隔两地,却同受相思煎熬。无形、抽象的愁绪像会捉迷藏,刚从眉头消失,立刻又涌上心头,无法排遣。

蒋勋曾评价李清照的“一种相思,两处闲愁”“才下眉头、却上心头”——“其实是文化史上女性情感文化的一种直接表白。”

05.

《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》

薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。

佳节又重阳,玉枕纱橱,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。

莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

崇宁二年(1103),李清照在开封。时届重九,人逢佳节倍思亲,李清照便写了这首词寄给还未归家的赵明诚。

薄雾弥漫,整日因为思念丈夫而过得愁烦,龙脑香在金兽香炉中缭袅。转眼又到了重阳佳节,卧在玉枕纱帐中,半夜的凉气却浸透全身。在东篱边把酒至黄昏,黄菊清香溢满双袖。莫要说清秋不让人伤神,西风卷起珠帘,帘内的人因为思念比黄花更加消瘦。

此诗并未直说相思,却句句写尽了闺中女子的相思之苦。不时地因为无聊去看香炉燃了多少,黄昏中一人在菊花丛中惆怅把酒,闺中女子却因为相思,比那西风中的黄花还要消瘦了。

据说赵明诚收到此词,惹得比试之心大起,遂三夜未合眼,作词数阕,拿给友人评哪句最妙,然而友人却说是“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦”,明诚终未胜过这首妻子的《醉花阴》。

颠沛流离

李清照、赵明诚两人共同经历了风风雨雨。例如宋徽宗打击“旧党”,李清照的父亲被罢官;赵明诚的父亲赵挺之去世,赵挺之生前的政敌蔡京展开报复,抄了赵明诚的家;金兵打进开封,北宋灭亡,李清照夫妇被迫南渡;赵明诚被派到江宁(今南京)做官,江宁闹兵变,赵明诚带着李清照半夜逃跑……

06.

《鹧鸪天·桂花》

暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留。

何须浅碧深红色,自是花中第一流。

梅定妒,菊应羞,画阑开处冠中秋。

骚人可煞无情思,何事当年不见收。

此词咏桂花,作于宋徽宗建中靖国(1101)之后,此时词人与丈夫赵明诚居住青州之时。北宋末年党争、公公赵挺之死后,李清照随丈夫屏居乡里约一年之久,开始了短暂的隐退生活。摆脱了官场上的勾心斗角,离开了都市的喧嚣纷扰,在归来堂上悉心研玩金石书画。

词人赞美桂花从不以明艳照人的光彩和浓丽的颜色取悦于人,词人把桂花人格化,赞美她情怀疏淡,远迹深山,惟将浓郁的芳香长留人间,看似在咏桂花,也在咏人,强调以内在的精神美取胜,崇尚淡雅高洁。

这首咏物词咏物而不滞于物,其间或以群花作比,或以梅菊陪衬,或评骘古人,以多层次的议论形象地展现词人超尘脱俗的美学观点与对桂花由衷的赞美,而这句“何须浅碧深红色,自是花中第一流”也成了后世许多人的自我勉励。

07.

《夏日绝句》

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

北宋靖康二年(1127),腐败的宋朝在金兵的打击下瓦解。靖康之变后,李清照之夫赵明诚出任建康知府。一天夜里,城中爆发叛乱,赵明诚不思平叛,临阵脱逃。

南宋建炎三年(1129)三月,赵明诚罢守建康,与李清照“具舟上芜湖,入姑孰,将卜居赣水上”(《金石录后序》)。四、五月间舟过乌江时,李清照感于项羽的悲壮,创作此诗,也有暗讽南宋王朝和自己丈夫之意。

李清照一改昔日词中的轻柔婉丽、缠绵悱恻,此诗掷地有声,慷慨豪迈,前两句响亮地宣扬了词人的价值观:为国捐躯,生死何惧!“人杰”出自《史记·高祖本纪》,指张良、萧何和韩信等贤臣良将;“鬼雄”则出自屈原《九歌·国殇》:“身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄。”

后两句则借项羽兵败却拒绝东渡,自认无颜见江东父老自刎江边的历史典故,认为他是真正的“人杰”“鬼雄”,而如今朝廷不顾人民只顾自身安危四处逃窜,丈夫亦不顾人民安危临阵脱逃,都让李清照非常失望,作诗暗讽并直抒胸臆,短短二十字体现了慷慨气魄。

国破家亡

公元1129年,赵明诚病逝,当时李清照46岁,为文祭之,文曰:“白日正中,叹庞翁之机捷;坚城自堕,怜杞妇之悲深。”满怀悲痛安葬了丈夫,随后在战火威逼之下不断逃奔。此时宋高宗即位,南宋建立,但是战火未息。

为了避开金兵的追捕,宋高宗从商丘逃到镇江、南京、扬州、杭州、绍兴、宁波、温州……李清照为了自身的安全,皇室在哪里,她带着大量金石拓片古玩字画跟到哪里,足足有15车书籍器物。

在此期间,她的藏品被小偷光顾过,她的马车被乱兵打劫过,她漂泊不定,居无定所,宛若浮萍,饱经风霜,历经劫难,虽悉心保护,但仍在辗转过程中损失大半。

08.

《声声慢》

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

乍暖还寒时候,最难将息。

三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急!

雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?

守着窗儿,独自怎生得黑!

梧桐更兼细雨,到黄昏点点滴滴。

这次第,怎一个愁字了得!

开篇连用七组叠字“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,像叹息又像自语,一下子把人拉进词人空虚迷茫、极度冷清悲伤的世界里。而“乍暖还寒”的天气,“旧时相识”的大雁,满地堆积的“憔悴”黄花,窗外的“梧桐细雨”…这些平常景物,在她眼里都浸满了愁苦。

“三杯两盏淡酒”敌不过寒风摧残,黄昏时分的冷雨更添煎熬,结尾“怎一个愁字了得”,所有冷清、孤独、回忆、凄凉,岂是一个简单的“愁”字能概括完的?道尽了心中无边无际、复杂难言的悲苦。

对于十四字的叠字开头,宋代张端义评论:“本朝非无能词之士,未曾有一下十四叠字者。”这首词别无枝蔓,紧扣悲秋之意,以接近口语朴素清新的语言谱入新声,运用凄清的音乐性语言进行抒情,匠心独运,却又不假雕饰的本色,诚属个性独具的抒情名作。

晚年怀乡

公元1132年,宋高宗在杭州暂时落脚,49岁的李清照也搬到了杭州,并在杭州嫁给了她的第二任丈夫张汝舟。当时张汝舟的官阶是“右承奉郎”,官职是“监诸军审计司”,只是个八品小官,两人成婚仅仅百日就离婚了。

颠沛流离后的李清照带着对于安定生活的向往选择了张汝舟,结婚后却发现一切都是海市蜃楼。张汝舟和她在一起是为了图她的财产,发现得不到后原形毕露,对李清照拳打脚踢甚至有了杀心。

她不顾一切地离婚,收罗证据,以贪污的罪名,将张汝舟告上公堂,尽管依照当时的律令,妻子状告丈夫要坐牢,但是她毅然决然,成了古代反家暴独立女性先锋。所幸在亲朋好友的帮助下,仅仅坐牢七天,如愿离婚。

09.

《武陵春·风住尘香花已尽》

风住尘香花已尽,日晚倦梳头。

物是人非事事休,欲语泪先流。

闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。

只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。

此诗为宋高宗绍兴五年(1135)李清照避难金华时所作,开篇“风住尘香花已尽”写狂风过后百花凋零,暗喻美好时光一去不返。词人感叹物是人非、时光易逝,她心灰意懒、万念俱灰,欲语泪先流,悲苦难言。

听说双溪春色尚好,词人也“拟泛轻舟”散散心。但一个“闻说”、一个“也拟”,却显得犹豫又勉强,暗示她其实毫无兴致。千古名句“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”,给看不见的“愁”赋予重量,连小船都载不动了,用夸张又贴切的比喻,说尽了晚年愁绪的深重、无法排解。

全词用“倦梳头”、“泪先流”、“载不动愁”等直白如话的语言,层层递进地倾泻出她历经国破家亡、漂泊无依后的深沉绝望和浓重哀愁,感人至深。

10.

《永遇乐·落日熔金》

落日熔金,暮云合璧,人在何处。

染柳烟浓,吹梅笛怨,春意知几许。

元宵佳节,融和天气,次第岂无风雨。

来相召、香车宝马,谢他酒朋诗侣。

中州盛日,闺门多暇,记得偏重三五。

铺翠冠儿,捻金雪柳,簇带争济楚。

如今憔悴,风鬟霜鬓,怕见夜间出去。

不如向、帘儿底下,听人笑语。

这首词是李清照晚年流寓江南时而伤今追昔之作,当作于宋高宗绍兴十七年(1147)前后,是时作者居南宋都城临安(今浙江杭州)。

开篇描绘绚烂晚景,却立刻问“人在何处?”——美景依旧,人却漂泊孤寂,对比强烈。柳色烟雨,春意盎然,朋友相邀,本该欢乐。可一句“次第岂无风雨?”道出她饱经忧患后的疑惧。

回想在汴京元宵,铺翠冠儿,捻金雪柳,何等繁华!而如今憔悴衰老,连门都懒得出了。躲到帘后,热闹是别人的,她只有无限凄凉。这强颜欢笑下的巨大孤独,胜过千言万语。

全词用眼前美景反衬内心悲凉,借“怕见夜间出去”的逃避和“听人笑语”的细节,将晚年国破家亡、孤苦无依的深沉哀痛,写得含蓄又震撼人心。

开封:“第二故乡”与心之归宿

看完这些词,我们可以发现,李清照这十首耳熟能详的著名诗词中,前期的定位全在汴京(今河南开封),此时的李清照或为未出阁的少女,或为新婚少妇,诗中洋溢着闺中的喜怒哀乐。

李清照并不是一位高产的作家,但是凡是做出的都句句精工。据学者统计,作于开封或有关开封的作品高达30篇,约占李清照存世作品的二分之一弱。以上著名诗词中,前五首作于开封,最后一首则是历尽生活磨难后回忆在汴京的快乐时光。

虽生于济南章丘,但其人生最关键、最璀璨的黄金二十年(约6岁至25岁),绝大部分在北宋都城开封度过。这里堪称她的“第二故乡”,深刻塑造了她的一生。

成长沃土

她的家学深厚,父亲李格非是著名学者、散文家,母亲亦善文。开封的家为其提供了优越的学习环境和深厚的家学滋养。

开封作为当时的政治文化中心,汇聚了顶尖文人,苏轼、黄庭坚等是其父李格非师友,李格非的往来也都是鸿儒之士。

李清照自幼浸润在浓厚的文学与学术氛围中,耳濡目染,才华早露。父亲很爱把她的诗作给友人分享,在北宋文人圈早露锋芒。

都城繁华、人文荟萃,极大开阔了她的眼界和胸襟,也为她提供了丰富的创作素材。

创作起点

那些清新生动、闪耀生命光彩的早期代表作,如《如梦令》、《点绛唇》、《一剪梅》、《醉花阴》等,均诞生于此。“易安体”也在此有了雏形:独特的婉约词风在此形成并发扬光大,奠定了她“婉约之宗”的地位。

与丈夫赵明诚在开封相国寺“典衣购书”、搜求金石书画的经历,是他们共同的金石学巨著《金石录》事业的辉煌开端,那段“相对展玩咀嚼”的岁月,也是她最幸福的时光。

人生熔炉

李清照在此度过了无忧的少女时代、甜蜜的新婚生活,也亲历了父亲被诬陷为“元祐党人”的政治风波,遭遇了公公赵挺之的政治倾轧与家族罹难,初尝世态炎凉与政治黑暗。

而都城的繁华与危机、家庭的幸福与变故,共同锻造了她的情感深度和思想厚度,为其后期沉郁词风埋下伏笔。

余生眷恋

南渡后,国破家亡、漂泊流离,对开封盛年的回忆成为她最深沉的精神寄托和无尽的创作源泉,成了她抒怀的精神凭借。名作《永遇乐》,字字泣血地追忆“中州盛日”的开封元宵,对比“如今憔悴”的凄凉,“帘底听人笑语”的落寞,饱含对故国故都的无限眷恋与兴亡之痛。

开封是李清照的文化启蒙地、情感核心圈与永恒的精神故乡。如果失去了开封二十年的滋养与淬炼,也许就没有那位才情冠绝古今、词风独树一帜的“千古第一才女”。她的根在济南,但她的魂,深深烙印在汴梁的繁华与沧桑里。

读完十首诗,领略千古第一才女跌宕起伏却沉稳有力的一生,而开封,是李清照绕不开的生命密码与创作源泉。她的少女灵动、新婚甜蜜、离愁别绪、乃至晚年的深沉眷恋,都深深烙印着汴京的印记。

如今开封滨河路西段,仍有李清照塑像立于路边小游园内,衣衫洁白,亭亭玉立,手执书卷,眉目锁着轻愁。

下一次漫步开封,不妨循着易安的足迹,在宋都御街的繁华里,在相国寺的书香中,或许能听见那位千古才女,正低吟浅唱着属于汴梁、也属于整个中华文明的永恒诗篇。

少女情怀、闺中愁思、

离愁别绪、慷慨昂扬,

你最喜欢李清照的哪一句诗?

快来评论区分享吧!

部分观点参考自:

[1] 王基,李清照与开封的历史缘分[J],上海大学学报,1995(2)

[2] 韩玉生,李清照与开封[J],开封教育学院学报,1989(2)

[3] 中国新闻网:李清照在开封生活近二十载,奠定她成一代词家的基础,2017年8月7日

图片来源于视觉中国

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6