在“讨好年轻人”这一风气被各路大V们不吝以口舌和文字奋力鞭挞的时代,留美学者宋明炜用英语写出了《少年中国》,日本学者滨田麻矢用日语写出了《少女中国》。2025年4月,这两本书的中文版同时发售了。

知名学者夏晓虹教授认为,浜田麻矢“发现了被遮蔽的少女中国”。浜田麻矢1969年出生于日本,毕业于京都大学,主攻中国现代文学。此次三联书店引进的《少女中国》,来自2018年她提交给京都大学的博士论文的节选版。

实际上,以“少年”为关键词的这两本论著,写作初衷并非“讨好年轻人”,而是对清末以来中国文学现代化历程的复盘。宋明炜凝视的对象,是1900—1959年间中国式成长小说中的“少年”图景,滨田麻矢想要追寻的,则是20世纪中国文学史中“女学生”的行踪与心路。

为何将目光投向“女学生”

对中国古典文学作品的研读,历来是日本汉学界的重要研究方向。所以,汉学家平田昌司称滨田麻矢为奇葩——在博士阶段,她竟然绕开热点,把目光投向了中国现代文学中的“女学生”。她试图回答这些问题:那些渴望在传统的性别角色规范之外生活,并且进行了尝试的少女的故事是如何发生的?近现代以来的中国女性是否已经能够自由地进入社会而不需要掩饰自己的性别?少女们在踏入被认为属于男性的领域进行冒险之后,是否都像伟大的前辈花木兰那样,最终回归了家庭?

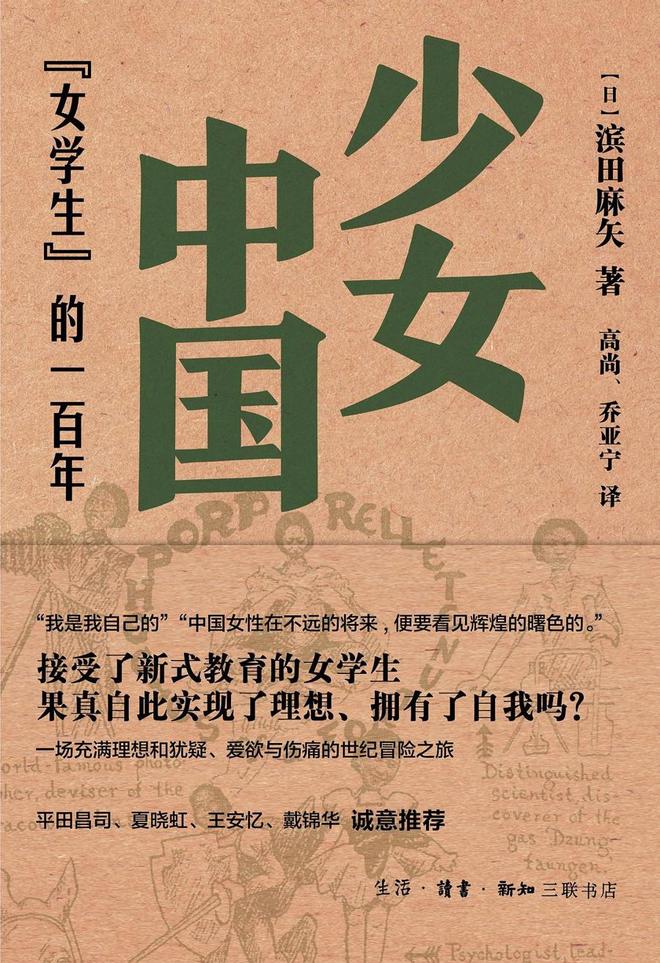

《少女中国:“女学生”的一百年》,[日]滨田麻矢 著,高 尚 乔亚宁 译,生活·读书·新知三联书店2025年出版

要回答以上这些问题,作者不离手的方法论,就是“凝视”。

被凝视的女学生,有在美国的中国女留学生“张女士”——她来自新文学运动中第一个用白话文写作的女作家陈衡哲创作的《一日》;有在国内的女子学校上学,却因缔结婚约而被周围老师同学冷遇甚至嫌弃的徐志摩前妻张幼仪;有身兼鲁迅学生、助手及妻子的许广平,还有沈从文、张恨水、张爱玲、王安忆等人笔下的女学生们。

滨田麻矢对“女学生”下的定义是——“有教养的少女”,她们是现代社会以前并不存在的群体,她们是离开原生家庭之后迈进“限定乐园”即学校的一群女孩子。受过良好教育的少女们,对于自身的未来是怎样思考的呢?这些问题,是从前热衷于鼓吹年轻人无穷能量的梁启超无法回答的。

1900年,27岁的梁启超在流亡日本期间发表了《少年中国说》,以“美哉我少年中国,与天不老!壮哉我中国少年,与国无疆”这句话结尾。这种对“年轻人”的重视在中国是前所未有的。传统的儒家思想,将年轻人定义为——应该表现出对老人孝顺和服从的人。而那些试图改变长幼之间权力关系的行为,在“老年中国”也就是封建时代总是被视为非法。正如滨田麻矢所言:“直到18世纪的长篇小说《红楼梦》中,才终于出现年轻人想反抗并逃离家庭制度的迹象。”

滨田麻矢在《少女中国》里,重点关注了对女性的自我决定产生了极大影响的现代女子教育体制,并对小说中女学生形象的功能做出了述评。

这些女学生的故事,为何会令东洋女学者滨田麻矢着迷?因为这些女学生身上,或多或少地存着她自己。出于对张爱玲的热爱,滨田麻矢在学生阶段便萌生了要做中国现代文学研究的目标。最终,她从一百多年来中国的女学生形象谱系中,发现了自己。同时,也重新发现了她们的魅力与时代意义。

值得一提的是,滨田麻矢之所以在研究方向上选择“曲径通幽”,或许还有一个不得已的原因:日本的女学生已经被不少前辈凝视过了。二叶亭四迷(1864—1909)、山田美妙(1868—1910)都对“异性竟然有了知性”及其文学活动表示过惊讶与好奇,而柄谷行人(1941— )则指出日本近代文学发端于“女学生”这一存在所带来的冲击。

与其对“先入之见”修修补补,不如另辟蹊径,滨田麻矢的做法没毛病。

中国女学生最终生成了哪些新表情

不妨做一个大胆的假设:如果用AI来替沉寂于故纸堆里的中国女学生形象生成表情包,会有哪些可能“出圈”的爆款?而这些表情包的主人们,如果泉下有知,会露出怎样的表情?

许广平的表情包,“应该”是眼睛微微眯起,眉毛舒展,苹果肌抽动——这通常意味着真笑而非只抿嘴假笑,传达了满足、愉悦。

在传统的话语体系里,许广平应该是幸福的,鲁迅应该正确地指引了女学生许广平选择人生的道路,许广平选择的自由恋爱应该是对封建制度的勇敢抵抗,而在成为母亲之后,她应该油然生出纯然的“妈味”,发自肺腑地认同于自己贤妻良母这一身份。在无法外出工作的日子里,她应该不会发牢骚。

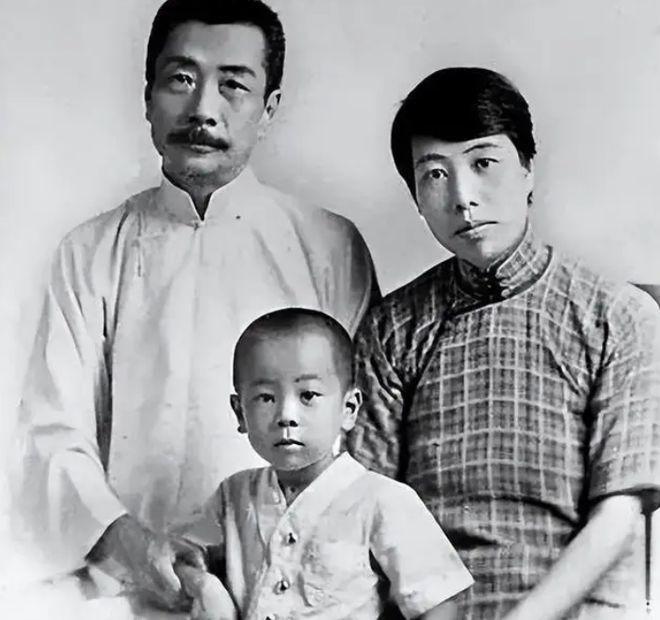

鲁迅与许广平

但事实或许并非如此。滨田麻矢的证据,主要来自于英国牛津大学出版社发表的研究《两地书》的论著,其作者杜博妮是澳大利亚著名的汉学家,曾到上海做过鲁迅研究。在详细对比了《通信集》和《两地书》之后,杜博妮发现:许广平的许多意见在《两地书》出版时被删除了,而鲁迅的观点则被增加了。在那些被增删的文字背后,所隐匿的信息是:尽管已经无法论证从20世纪20年代后半到30年代许广平对鲁迅的思想和写作产生了怎样的直接影响,但很明显的是,鲁迅不鼓励许广平外出工作。他很为难地对许广平说:“这样,我的生活又要改变了,又要恢复到以前一个人干的生活中去了。”

在大神云集、笑点频出的视频号里,已有各种AI生成的生猛短视频,把鲁迅带娃时的小表情和小心事演绎得活灵活现——这证明了即便在5G时代,鲁迅依然有成为顶流的潜质。说真的,明明在家带娃的主力是许广平,最适于做成吐槽视频、开启狂怼模式的对象明明应该是她,但她和从前一样,缺乏流量,渐被遗忘。

身为鲁迅助手和妻子的许广平,是否经历过产后焦虑乃至抑郁,是否对鲁迅和孩子咆哮过,在故纸堆里没有答案。而滨田麻矢之所以将目光投向她,是因为经历过与之相似的心路。

2006年,滨田麻矢的次子出生,于是,她又回到了光是备课就会筋疲力尽的泥沼之中,此前野心勃勃构想的写作计划只能搁置。在暴风雨一般的育儿生活中,她无限怀念自己从前在北京大学的宿舍里可以任性消磨的时光。于是,她顺理成章地理解了——为什么许多女性作家喜欢在作品里安插回忆性质的情节。例如:看到昔日亲密的友人因结婚失去了以往的活力而感到无比痛心;看到与自己合不来的同学出人头地而嫉妒不已,却在意识到这种嫉妒之心后对自己产生了嫌恶之情;被同学会上再次相见的男生说变老变胖后产生了不快感——“每次在文学作品中看到相关的描述,我都能觉察到自己也曾有过相同的感受。正是出于这样的关心,我授课的内容也经常以‘女学生’为主题”。

如果宇宙中存在一个平行世界,当中国的女学生许广平看到日本神户大学的女教授滨田麻矢写下以上富有同理心的句子时,面部微表情或许是这样的:

时而眉头轻蹙,时而嘴角微微上扬,身体可能会有一些不自然的动作,比如双手交叉抱在胸前,或者不自觉地用手揉搓额头等——这些身体语言也是内心情绪的外在表现。双手交叉抱在胸前,可能是自我保护的一种姿势,表现出内心的不安和无奈;揉搓额头,则可能是纠结感的流露。

虽然“女学生”的困境在今时今日仍然没有最优解决方案,但当她们被“看见”——无论是因为滨田麻矢的论著,还是来自于既往文学文本的传播——她们被“看见”和被讨论的本身,至少意味着她们的处境有了被改变的可能性。“看见”,当然优于“看不见”和“不被看见”这两个选项。

“青春成长小说”与“女学生叙事”的碰撞

2015年,通过神户大学的青年教师海外派遣制度,滨田麻矢远赴北京大学与哈佛大学。无独有偶,她在美国结识了刚写完《少年中国》的留美学者宋明炜。他十分清晰地向她讲述了中国“青春成长小说”的诞生与国家层面的文学运动之间的关系。

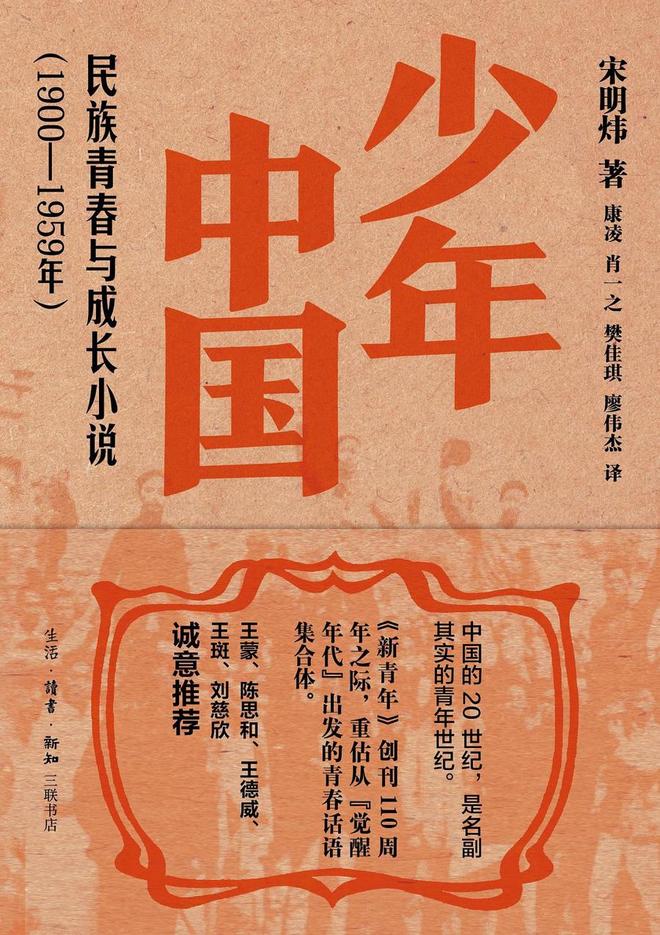

《少年中国:民族青春与成长小说(1900—1959年)》,宋明炜 著,康 凌 肖一之 樊佳琪 廖伟杰 译,生活·读书·新知三联书店2025年出版

两位学者的海外相遇,为《少女中国》的写作提供了更广阔的研究视野。滨田麻矢确定自己要写的并不是“女性文学史”,而是要建构一个全新的“女学生叙事”的框架。所以,除了陈衡哲、丁玲、张爱玲、杨千鹤、朱天心、李翊云等一众女作家之外,沈从文、叶绍钧等男性作家也纳入了她的视野之中。

有趣的是,宋明炜的《少年中国》里也探讨了叶绍钧其人其文,但他的关注点是作为教育小说的《倪焕之》,尤其是小说中身为教育工作者的男主角倪焕之的个人成长史;而滨田麻矢则聚焦于倪焕之眼中的女学生金佩璋的个人魅力,以及当时男性知识分子眼中的女学生形象。

滨田麻矢认为,五四新思想给予了少女们“决定自己人生的权利”,但这个决定在鲁迅的《伤逝》中以子君的失败和失意而告终,而在《倪焕之》中则被规避了。文坛前辈们并没有在文学世界里给出理想的“少女中国”模板。

所以,被凝视的中国少女们,将何去何从?加缪在领取1957年诺贝尔文学奖时的致辞,也适用于回答这一问题:“每一代人都认为自己注定要重建世界。然而,我所处的这一代人却明白自己不会完成这个任务。但是我们的任务可能更加重大,那就是阻止世界的崩溃……在经历过对自身存在意义的动摇与幻灭之后,重建心灵,重拾尊严。”

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6