2025年普利策小说奖得主《詹姆斯》以黑人吉姆的视角重写了马克·吐温的经典《哈克贝利·芬历险记》。通过作为颠覆性力量的语言,小说揭示了种族话语背后的权力结构,这不仅是对马克·吐温的致敬,也是对美国种族历史的深刻回应。

撰文 | 金衡山

“美国文学的源头”

在海明威1935年出版的非虚构作品《非洲的青山》中,他记载了一段与陪同他一起打猎的伙伴的对话,内容是评述美国作家和作品,其中提到了马克·吐温和他的名著《哈克贝利·芬历险记》,海明威的评论后来成为文学史家们时常加以引用的名言。

“所有的现代美国文学都来自马克·吐温的一部题为《哈克贝利·芬历险记》的作品…所有的美国文学都脱胎于它。在它之前没有过文学。此后也没有过与其媲美者。”海明威如是说。关于为什么把如此高的评价给予马克·吐温,海明威并没有说明。但评论者和读者可以结合吐温的那部作品得出自己的看法,比如马克·吐温创造性地运用了一种方言,用以刻画主要人物哈克和黑奴吉姆的形象和言行,这或许也成了地道美国文学的一个源头。同时,小说中透露的作者对黑奴体制的无情揭露和鞭笞也让吐温的这部貌似孩子历险故事的作品跃升到了现实主义的一个高度,在美国文学中赢得了重要一席。

《哈克贝利·芬历险记》

作者:(美)马克·吐温

译者:雍毅

果麦文化|云南人民出版社

2016年11月

其实,关于这一点,海明威在评述中也通过旁敲侧击的方式提到了。在海明威这句名言的中间,也就是他把吐温这部小说从放置于“所有现代美国文学”扩大到“所有美国文学”的过程中,他也毫不留情地批判了这部作品的一个瑕疵。海明威这样说道,“如果你读这部小说,当你读到黑人吉姆被孩子们劫走时,你就该打住。这是真正的结尾。后面的全是骗人的。但这是我们有的最好的书”。海明威说的是书中后半部分的情节,哈克的伙伴汤姆为了玩浪漫历险游戏,设计了要拯救吉姆的一出闹剧,这大大冲淡了小说的现实主义色彩。不过即便如此,海明威依旧不吝溢美之辞,可见吐温这部作品的影响力。海明威在说到“黑人”时,用的一个词是“nigger”(黑鬼)。这也是马克·吐温在作品里用的词,正是这个语词以及吉姆的黑人方言在小说中广泛使用的缘故,使得这部小说曾经多次陷入争议的漩涡,多次被禁,提出抗议者有黑人也有白人,有普通人也有研究者,有组织也有个人。至今,就大众阅读与接受层面而言,这依旧是这部名著不得不面对的一个敏感问题。

语言与种族相关,语言背后指涉的是种族压迫曾经带来的血和泪。语言更是让过去的历史与当下的现实不可分割的渠道。之所以会让一些人感到“敏感”,是因为要回避记忆,不能直视事实,无论是历史的还是当下的。从这个方面而言,美国非裔作家珀西瓦尔·埃弗雷特(Percival Everett)2024年出版的小说《詹姆斯》显示了一种面对现实的姿态,一种深入历史骨髓的可贵的勇气,表达了对种族问题的深邃思考。小说重写了马克·吐温的这部名著,把原著里的哈克视角改成吉姆的第一人称角度,讲述吉姆和哈克在密西西比河上漂流,为获得自由的人生与自然、与恶人搏斗的经历。如果说这部分沿袭了马克·吐温的故事架构,那么从这部小说的中间开始,埃弗雷特就赋予了吉姆新的人生轨迹;走向了思想的觉醒与行动的抗争的道路,直至最后用暴力的方式摆脱种族压迫的枷锁。这大概是马克·吐温不能,也不曾会想到的吉姆的出路。

重写经典:

《詹姆斯》的颠覆性视角

值得重视的是,小说中吉姆身上散发出的反抗的精神与力量首先来自语言的使用。相对于原著中的三种语言:吉姆的黑人方言,哈克的地方方言,汤姆的标准英语。在这部小说中,这个方式被颠倒了过来,哈克依旧说的是不合语法的地方方言,俗称破碎英语,但吉姆说的是一口标准英语,而且小说中所有黑人与吉姆一样,都说标准英语。当然,在大多数情况下,黑人说的标准英语只限于黑人社区或黑人与黑人之间,在白人包括哈克在内的穷白人在场时,吉姆的语言立马改成了吐温笔下的黑人方言。语言的隔阂暗示了种族问题的严重存在。从语言入手,让这部小说触及了种族问题的某种文化根性,与马克·吐温的原著产生了深深的关联,一种具有颠覆性的藕断丝连。重写之“重”的意义由此可见端倪。这也是这部作品获得2024年美国全国图书奖的一个重要原因,正如颁奖词所言:“我们的语言曾用来让我们隔离”,这部小说用文学的手法来表达“自我命名,生命的完满与自由”,但“这种文学手法没有意义,如果只是为了表达而表达的话”。言外之意,小说对于语言的使用反映的是透过历史表象的深层期待,即对于真正的种族平等的期待。从这个意义而言,《詹姆斯》之于《哈克贝利·芬历险记》的关系不只是文学表述上的同构与延伸,更是对于种族问题阴魂不散的当下美国社会的深度批判。小说同时获得了2025年普利策小说奖。近年来,同一个作家的同一部小说获得这两项美国文学大奖的作家并不多,另一位是非裔作家科尔森·怀特海德,他的《地下铁道》获2016年美国国家图书奖,2017年普利策小说奖。

珀西瓦尔·埃弗雷特(Percival Everett)的小说《詹姆斯》书封。

在这部小说里,分类语言既是一种叙述策略,更是一种针对种族关系的社会认知。故事伊始,吉姆就担当了教育黑人孩子掌握话语方式的任务,在面对白人的时候如何转换说法方式,体现自己的黑人身份,从中可以感知黑人是如何从语言开始被定义的。这种语言认知上的睿智体现了作者对于种族压迫得以形成的深层思考。与马克·吐温笔下的吉姆不同,在这部小说里,读者眼中的吉姆不是那个满口迷信、老实忠诚的形象,而是浑身上下透露机敏、智慧与练达,这一方面是因为作者充分挖掘了原著中人物形象的潜在意义,另一方面则是通过对语言使用的描述,表达了黑人心中暗藏的抵抗意识和精神。这种抵抗意识是如此强烈,时不时会从语言表述上表现出来,这成为小说故事叙述的一个原驱动力。在与哈克的对话中,在不经意间,吉姆流露出的说话方式,使用的句型与语法常常会让哈克感到很陌生。每当这种情况发生,为了不让哈克产生太多怀疑,吉姆不得不立马改回他本该有的黑人身份语言。马克·吐温式的幽默在这种身份与语言的变换中跃然纸上,需要指出的是,埃弗雷特更进一步拓展了吐温式幽默中暗含的苦涩。尽管与哈克的关系情同手足,但社会认知造成的种族关系似乎丝毫不可突破,黑人们使用的标准英语只能成为一种深藏在心头的第二文本,待机唤醒其自我意识。

这方面的描述成为小说前部分的重要内容。小说作者更是从思想深度角度赋予了吉姆心中这种第二文本力量存在的缘由。吉姆与哈克逃到了杰克逊岛上,前者是为了逃避被贩卖的命运,后者是要躲避酒醉父亲的老拳。这个情节来自原著,类似的是,吉姆也遭遇了被毒蛇叮咬的厄运。昏迷中的吉姆梦到了伏尔泰的来访,而且竟然与他展开了一段对话,对这个代表了启蒙时代的伟大人物的种族观发起了挑战。这个情节显然与原著毫不相干,是本书作者想象力极大发挥的结果。这个看似有点“无厘头”的情节其实是基于某种合理性。在本书中,吉姆不仅能够说标准英语,而且还能读书识字。他自己教会了自己阅读白人主人书架上的书籍,当然是在偷偷摸摸中进行。很明显,设计这样一个情节,为的是让上述所说第二文本的力量得以潜行和发展。换言之,尽管身体受制于他人,但思想充满自由。埃弗雷特用天马行空的人物刻画方式让吉姆获得了自由思想的空间,不仅如此,因为可以自由思考,这个黑人竟然还与历史上的白人进步思想者展开了对话,他的眼前不只是出现了伏尔泰,后来还来了卢梭和洛克。吉姆面对这些启蒙思想家,质问其在种族问题上的两面派面目。埃弗雷特试图通过这种方式把种族问题放置于西方社会发展的大背景下来看待,这使得小说的故事时时超越了原著所设定的特定的时空,而且更是从历史深处入手揭示种族压迫的根源。由此,吉姆这个人物被赋予了一种思想高度。

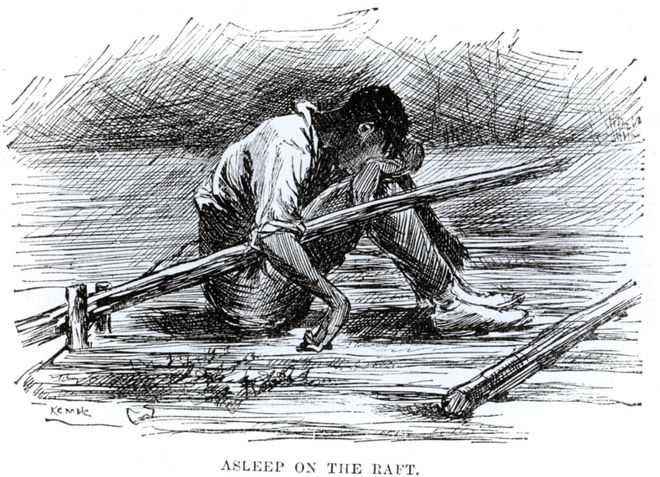

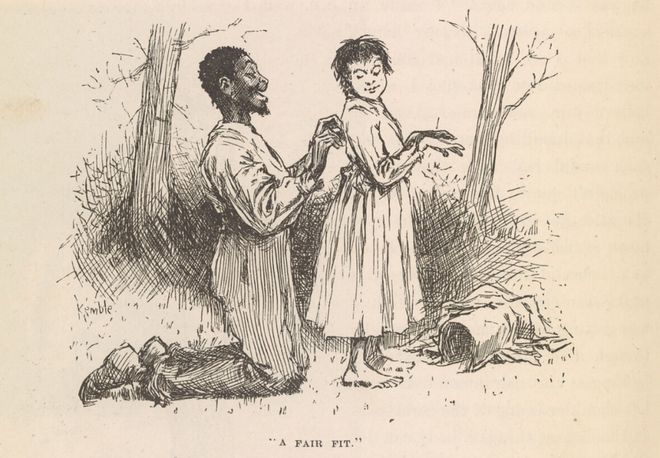

1884年版《哈克贝利·芬历险记》插图。

语言的力量

如果说这种思想意义上的描述或许会带来太多的穿越感,以致脱离小说人物的现实处境,那么作者在另一个情节设计上,使用了一种平衡术,让吉姆回到现实中,同时也使得以聚焦语言力量为主的第二文本故事能够始终符合小说情节发展的逻辑。在与一群也处于逃跑之中的黑人相遇后,吉姆认识了其中一位年轻人,从他那儿得到了一支铅笔。由此,吉姆开始了用笔记录自己的认知过程,他写下了这些话:“我认识我所处的世界,我有一个家,我爱我的家,我被迫与家分离,我会读书也会写字,我的故事不只是写给自己,我也要在写的过程中成为自己”。正如小说中第一人称叙述者所言,“用我的笔,我写成了自己。我写到了这里”。所谓“写到了这里”,也是作者埃弗雷特的夫子之道,用以表明吉姆的故事也是一种宣言,宣示脱离了刻板黑人身份的一个人的存在。此后,吉姆在逃跑的路上时常会用到这支笔,在陷入绝望中,摸摸口袋里的笔则带来了生的希望。而那位送给吉姆铅笔的年轻人则最后被白人怀疑有偷笔嫌疑,被处以私刑。历史中的美国南方,私刑无处不在,一支铅笔可以抵一个鲜活的生命,在白人社会中这却是司空见惯。作者笔下的这个情节隐含的另一层意义在于白人对于黑人语言能力把握的极端恐惧。语言成为统治的武器。由此来看,小说中第二文本力量的颠覆性可见一斑。

第二文本故事的发展成了这部名著重写作品的显著特色。另一方面,与吐温原著精神一致的是,这部小说始终紧贴历史语境。相比于原著,更从历史的细节入手,凸显黑人悲惨境遇背后的身份桎梏。南方历史上曾经盛行过黑脸滑稽剧的娱乐节目,白人在脸上涂抹黑色油彩,穿上黑人时常穿的衣服,模仿黑人口音,表演黑人歌舞,以博得观众之喜,增加演出收入。小说将这个语境纳入故事之中,并把历史上的一位著名白人滑稽剧领队人物丹尼尔·爱慕特改编成小说人物之一。吉姆被爱慕特发现拥有男高音特质,于是被后者买入并用于自己的歌舞剧中。吉姆本以为因此可以挣钱赎回自己的家人,但很快发现这并不能办到,更让他难以忍受的是,作为黑人的他需要把自己的脸涂得更黑,以符合黑脸滑稽剧的要求。吉姆在这里只是作为一个工具存在,他是什么人一点都不重要,重要的是他能为这个白人乐队服务,让观众觉得他特别像一个黑人。马克·吐温原著中的戏剧性讽刺描述在这里得到了继承,并被大大发挥了。历史语境的套用更让小说的叙述抹上一层浓浓的悲凉感。

《哈克贝利·芬历险记》插图。

小说作者埃弗雷特在接受采访时说过,他读吐温原著达15次之多,目的是忘掉原著的文本,但要让语境在小说中自我展现。细读这部作品,确实可以真切感受到这一点。小说前半部分叙述基本上是按照原著的情节线索推进,吉姆与哈克在密西西比河逆流而上,又顺流而下,靠抓鱼过活生存,经历木筏被汽船撞翻、独木舟被掀沉的危险时刻;与原著一样,他们也遇到了“国王”与“公爵”两个骗子,吉姆被他们卖掉以换得可以挥霍的金钱。在这个情节之后,小说走上了完全独立的故事发展过程,吉姆一次又一次被当作商品换手,但凭着坚强的意志与独有的智慧,一次又一次脱离险境。黑奴非人的待遇在吉姆的经历上表现得淋漓尽致,其悲苦程度让人不忍卒读,与原著相比有过之而无不及。相应的是,小说把重点放在了吉姆的反抗行为升级的描绘中;在故事走向结尾部分,吉姆与哈克重逢,回到老家,知道妻子与女儿已被卖到他地后,他在杰克逊岛上伏击了一个白人监工,夺了他的枪并亲手勒死了那个白人强奸犯。从真实语境来看,此时的吉姆被描绘成了历史上的那些黑人暴动者,用暴力来对抗白人的暴力统治。

同时,小说作者并没有完全离开故事中第二文本的潜在叙述。有一个细节特别值得注意,吉姆趁黑摸进曾经的白人主人撒切尔法官的书房,高高坐在上头,昏黑中回到家里的法官被搞得莫名其妙,更令他不能理解的是,当吉姆开口和他说话时,他听到的完全是另一种语言,以致被迫发问道:“你为什么那样说话?”。自然,他是不能明白的,一个黑奴突然间说起了标准英语,这不亚于天塌了的感觉。撒切尔法官的淫威在吉姆的枪口下消失殆尽,而吉姆也在勇气和武力的支撑下最终把妻子和女儿从白人魔爪下营救出来,一批黑人参加了吉姆领头的暴力抗争行动。这个情节的设计多少带有些许明显的乌托邦色彩,但考虑到小说把原著的时间背景从19世纪40年代推后到19世纪60年代,从内战发生的背景来看,这样的情节或许有其合理的逻辑。不过情节的内在逻辑其实依然在于语言力量的显示。

语言的作用在小说到达尾声时达到了高潮。几个白人把吉姆妻女与一些黑人男女关押在一起,目的是强迫他们生下孩子,可以当作牲口买卖,这其实也是小说表现的黑奴制产生的邪恶之一。在捣毁了这个魔窟之后,吉姆再次走向了奔向自由的路上。这时出现了一个情节,小镇上的一个白人警长拦住了吉姆一伙,问起中间有否逃亡者黑奴吉姆。此时的吉姆毫无惧色,直面警察,回答道,他的名字是詹姆斯。“詹姆斯什么?” 警长问道,“单名詹姆斯”,吉姆回答。小说就此结尾。

吉姆这个名字来自原著。需要注意的是,这个名字往往通指黑人男性,如内战后出现的臭名昭著的限制黑人民权的“吉姆·克罗法”就以这个名字代指黑人。马克·吐温使用这个名字显然有暗指时代背景的用意。在与哈克一起时,吉姆也曾经谈论过改变自己的名字,在他用武力获得自己的自由后,这个名字得到了光明正大的亮相。在黑奴制下,于黑人而言,命名是一种被剥夺的权利。小说以重获姓名权结尾,可谓意味深长,而这也正是凸显语言的颠覆力量的点睛之笔。历史在语言中获得新生,这是这部小说第二文本深藏之意。

本文为独家原创文章。撰文:金衡山;编辑:李永博;校对:张彦君。未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。

最近微信公众号又改版啦

大家记得将「新京报书评周刊」设置为星标

不错过每一篇精彩文章~

上期专题回顾

2024书评周刊合订本上市!

点击书封可即刻下单

了解《新京报·书评周刊》2024合订本详情

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6