一波未平一波又起,71岁的王健林,又有了新麻烦。

近日,国家企业信用信息公示系统显示,万达商管新增两则股权冻结信息。

此番冻结总金额超过1.4亿,冻结期限三年,执行法院均为江苏省南京市中级人民法院。

股权被冻结,不仅意味着这部分股份无法自由流通、质押或交易,更暴露出万达集团日益恶化的现金流状况和债务负担。

正所谓祸不单行,在新增股权冻结消息的同时,万达还因未履行法院判决,被天津市蓟州区人民法院列为失信被执行人。

其中,公司及法人张春远被限制高消费。

根据执行信息,仅6月,万达商管就因建设工程施工合同纠纷被强制执行157万元,而这,仅是“冰山一角”。

天眼查APP显示,今年以来,大连万达集团已新增多条股权冻结信息、被执行人信息。

截至目前,其被执行总金额已超75亿元。

令人唏嘘的是,这个曾经能在全国铺设上百座万达广场的地产巨人,如今却频频被卷入各种司法纠纷,只能靠着一次次资产出售艰难补漏。

回首过去一年我们会发现,2024年,万达累计出售了26座万达广场,到了今年年初,又有5座广场被接连卖出;

紧接着在4月,万达还为了偿还债务出售了酒店管理业务,到了五月,“王健林再卖48座万达广场”的话题一度冲上热搜第一。

人们常说“市场没有永远的赢家”,但在王健林身上,这句话显得格外沉重。

说起来,王健林当下面临的危机,其实是一场长达七年的债务拉扯。

回顾过去十年,王健林做过两个大胆的决定。

第一个是在2016年,认为港股市场低估万达价值,决意从港交所退市,转而寻求A股上市。

为了确保退市后的重返资本市场顺利推进,他与包括社保基金、中金、国寿在内的投资人签下对赌协议:

若万达未能在两年内完成A股上市,需按高溢价回购股份并支付不菲利息。

这是一场高风险的资本豪赌。但在那时的王健林看来,胜算或许仍在手中。

然而现实迅速给出冷酷答卷:2017年,金融去杠杆政策开启,地产融资全面收紧。

资本市场风向陡转,万达的A股梦被按下暂停键,这场“闪电退港、迅速登陆”的豪情操作,逐渐演变为沉重包袱。

从此,王健林踏上一条“变卖家产”的还债之路。

酒店、旅游城、海外项目接连转手,万达开始向“轻资产”转型,集中资源发展商业管理业务,寻求脱离地产周期桎梏。

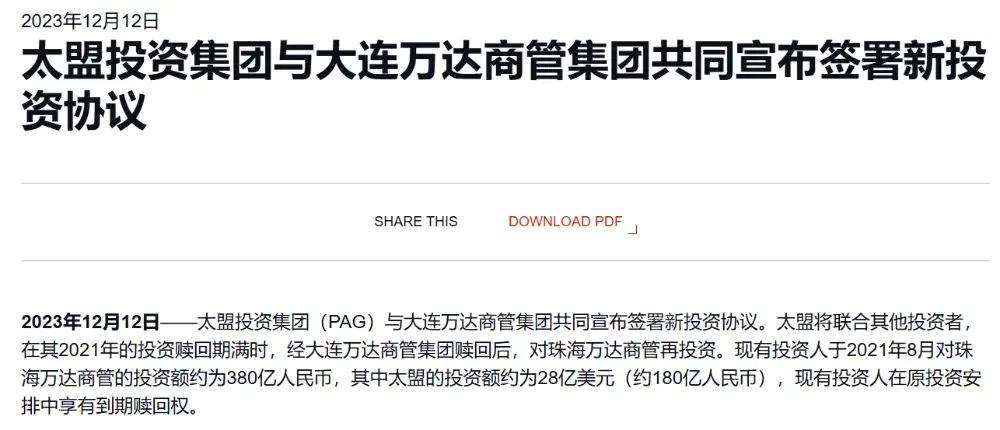

2021年,万达放弃A股计划,改由旗下“珠海万达商管”冲击港股IPO,再次签下380亿对赌协议。

这一次,他将更多希望寄托于“轻资产”带来的融资想象力。

然而,四次冲击IPO失败,最终以让出控股权收场。

太盟资本牵头财团以600亿元拿走珠海万达商管60%的股权,王健林被动稀释为“小股东”。

换言之,王健林为了保住企业不彻底崩塌,只能交出权杖、忍痛割肉。

对于资方来说,“去万达化”是风控,是确保投资安全;

但对王健林而言,这不仅是对个人权力的让渡,更是对其一手打造的“万达帝国”的割裂。

而这一切,还远未到终点。

如今,王健林已经71岁,仍奔波在债务谈判、资产腾挪、资本重组的最前线。

还记得在6月底,《新财富》杂志第23次发布了500创富榜,在最新的榜单中,他与儿子王思聪的家族财富已缩水至588亿元,排在第51位。

这个数字,距离他在2016年巅峰时期的330亿美元财富,几乎腰斩两次。

然而,让人更为唏嘘的,是“万达接班人”的悬而未决。

王思聪,这位曾被视为最具“富二代代表性”的人物,几次三番公开表示不愿接班。

前不久,王思聪更是从自己创办的寰聚商业中撤出,由何猷君旗下公司接盘,企业管理层也实现大换血。

要知道,成立于2023年的北京寰聚,原本是王思聪亲自操盘的文旅项目平台。

然而不到两年的时间,王思聪又在这条创业道路上望而却步,让情况变得更加扑朔迷离。

事实上,从一开始,王健林和王思聪的商业路径就截然不同:

前者以地产为轴,讲的是“规模、布局、融资”的大企业逻辑;后者则追求“体验、创意、年轻人”的新潮叙事。

在电商参考看来,二者一个代表旧时代的秩序和系统,一个则代表当代商业的流动与个性。

但问题是,万达这样的超级企业,需要的是极强组织力与资源整合能力,王思聪的“不愿接班”虽情理之中,却让王健林未来的“交棒”成了空谈。

面对资方掌权、债务压顶、接班真空,王健林面临的是一场“身退而心不能退”的持久战。

他既要设法稳住剩余资产的基本盘,又要继续寻找资本市场的出口,更要在巨大舆论压力下保持万达品牌的最低限度完整。

“活下去,是企业家最重要的能力。”

这句话,王健林近年来反复强调。

每一笔债务的妥协,每一次资产的割舍,都是他与时代博弈的代价。

当年他立下的宏图——“一个万达广场就是一个城市中心”,曾是一代地产人的梦想范本。

而今,这句话依然挂在官网首页,但背后,是一片片售出的土地、一场场转让的交易、一位年过七旬老企业家的孤独战斗。

在风雨未定的2025年,王健林的故事,还没有结尾,但可以肯定的是,这一仗,他依然在拼。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6