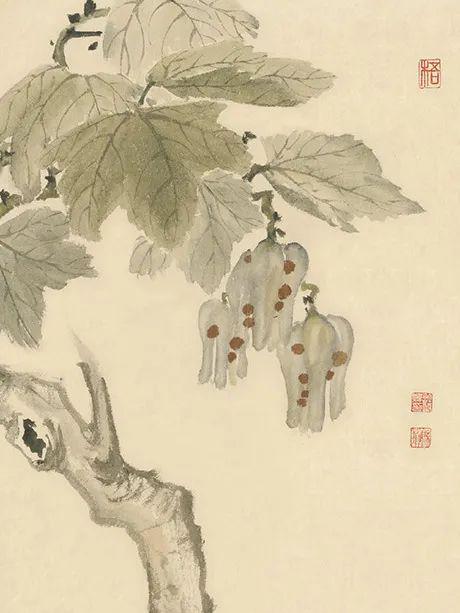

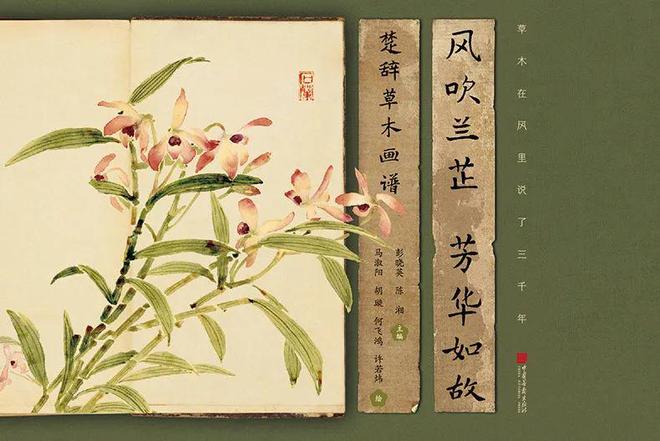

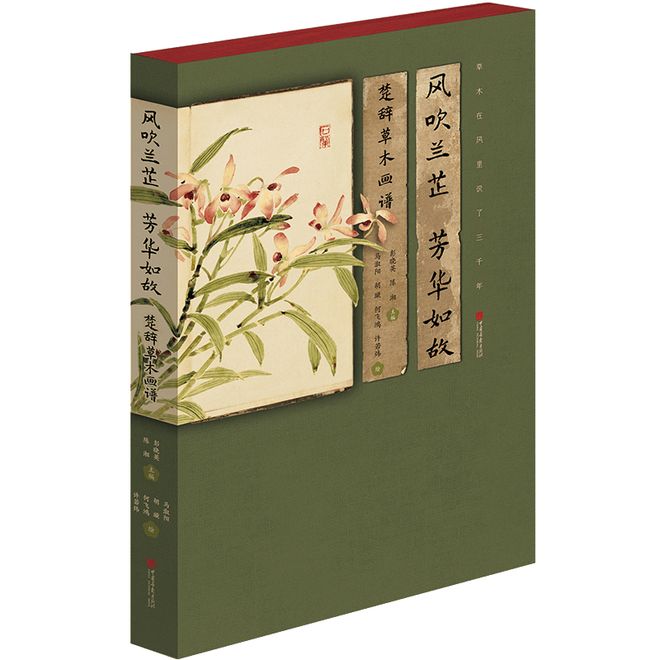

屈原,这位中华诗祖、东方诗魂,开创了具有鲜明地域特色的楚辞体诗歌。其不仅革新了诗歌形式,更构建起一套精妙的象征艺术体系。东汉楚辞学家王逸曾言“善鸟香草以配忠贞”,而马溆阳、胡璇、何飞鸿、许若炜四位画家,正是用斑斓色彩,对这古老密码展开全新诠释。94幅没骨花卉画作,恰似94首无字的《离骚》,将《楚辞》中“寓情草木”的象征系统,幻化成可触可感的芬芳。曾被文字束缚的植物,终于在水墨晕染间重获自由,在手工宣纸上晕染绽放。

这四位画家皆师从当代花鸟画大家霍春阳先生,以清代没骨画大师恽寿平为宗。为了完成这部《楚辞草木画谱》,他们耗费五年时光,与古人展开一场跨越时空的深度对话。在这过程中,科学考据与艺术想象激情碰撞,植物学专家彭晓英的专业知识,为画作注入科学的严谨,让这些画作在宣纸上绽放出诗意的繁花。自此,江离、杜若不再是古籍中被注释的冰冷标本,而是带着楚地温热体温的精灵,于时光中自在摇曳。

瞧那画中不用勾勒的蕙茝,水色如潺潺溪流,漫过纸纹,恰似屈子涉江时被江水打湿的衣袂;粉白轻点花心,宛如湘夫人遗落的精美耳珰。这种“消失的笔迹”,恰恰是楚辞“托物以讽”在丹青艺术中的绝佳对应——将批判之意隐匿于绝美画卷,让教化之理潜藏于幽幽花香。

这部画谱最动人之处,在于它实现了三重精妙转化。它把文献中的名词,具象化为可触摸的鲜活形态;将道德象征,还原为植物本身纯粹的美;再以当代审美视角,重新赋予这些植物全新的象征意义。就如《九歌》里被巫觋唤醒的神灵,这些草木在笔墨交织间,重新焕发生机。

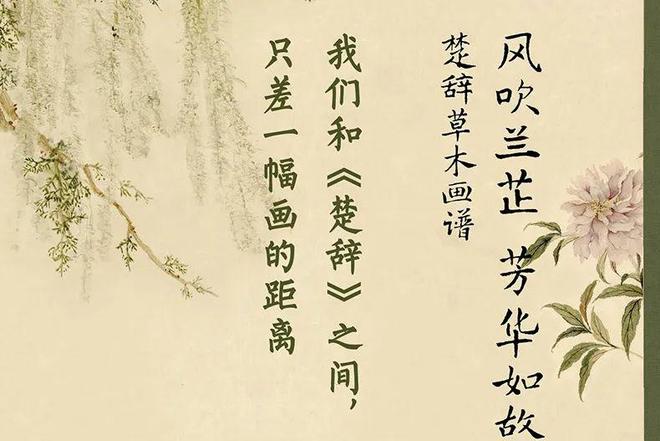

当95后读者指着画中的留夷,好奇询问“这是哪种绘画技法”时,他们或许并未察觉,自己正沿着屈原当年的采花路径,一步步走进古老的诗意世界。这部画谱宛如一座由藤蔓编织而成的桥梁,为楚辞的艰深文字,搭建起通往当代的便捷入口。每一幅没骨花卉,都是递给年轻人的一枝橄榄,邀请他们走进这古老而迷人的世界。

在历史的演进中,那些曾被“恶草”隐喻的小人早已消失在岁月的尘埃里,而画家笔下的萧艾,依然在宣纸上轻盈摇曳。时间是艺术最公正的裁判——当政治隐喻渐渐褪色,真正留存下来的,是植物本身的绝美姿态。这或许便是画谱给予我们最深刻的启示:美,拥有比道德更为永恒的力量。

在招屈亭的盈盈月光下,马溆阳完成了与千古诗魂的隔空唱和。当科学考据的严谨,遇上没骨画法的飘逸,这部画谱便成为跨学科的“香草协定”。它有力地证明:对经典的致敬,绝非简单复刻,而是让古老基因在当代血脉中继续奔腾流淌。

《楚辞草木画谱》最珍贵的价值,并非仅仅还原了楚辞草木的形貌,更在于传承了屈原“纫秋兰以为佩”的精神姿态。当我们轻轻翻阅这些精美的画页时,或许会在不经意间想起:每个时代,都需要找到属于自己的独特方式,将这份芬芳,别在文明的衣襟之上,让它在岁月中散发永恒的魅力。

作者:吴樾柠,《风吹兰芷 芳华如故:楚辞草木画谱》一书作者

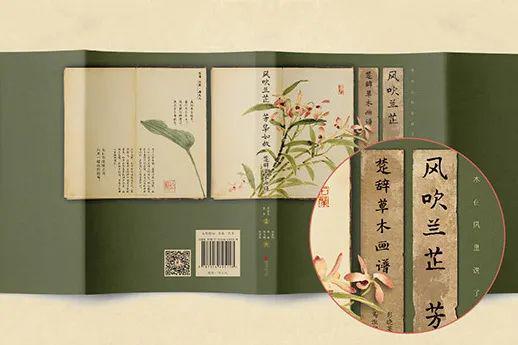

《风吹兰芷 芳华如故:楚辞草木画谱》

回溯中国浪漫主义文学之源,

开启跨越2300年的诗意对话

94种植物跃然纸上,

解开屈原留给世人的芳香密码

一书尽览《楚辞》草木真实面貌

中国画报出版社

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6