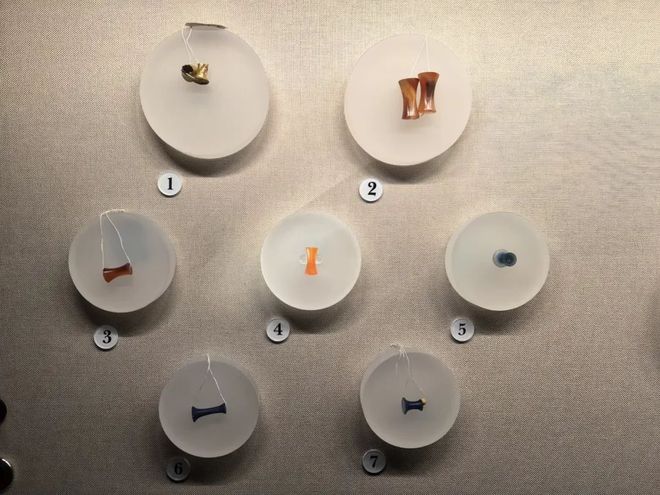

耳环、耳钉、耳坠、耳钩、耳线,这些佩戴在耳朵的饰品,早已不是什么新鲜玩意儿,形状和材质五花八门、标新立异,受众更不分性别、年龄和种族。无论你有没有耳洞,总有一款耳饰满足你爱美的心!在广州博物馆“人间镜像——广州汉晋墓葬的生命叙事”展览中,展示有7组出土耳珰饰品,分别为黄金、玛瑙、琉璃材质,亮瞎小编的眼睛。问题来了,这些耳珰有点“粗”,怎么戴上去啊?

两汉时期,广州墓葬出土的耳珰

(现展出于广州博物馆“人间镜像——广州汉晋墓葬的生命叙事”展览,下同)

壹

当耳朵遇上耳饰

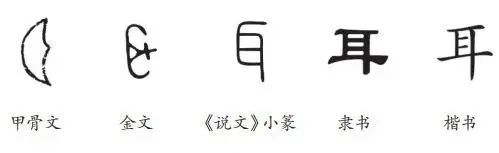

“耳”字的演变

《说文解字》卷十二对“耳”字解释为:“主听也。象形。凡耳之属皆从耳。”耳,指人体的听觉器官,上图中甲骨文和金文的“耳”,就是耳朵外廓的象形图案,是人们认识它最初的,也是最直接的功能。此外,和耳朵相关的文字,也大多有“耳”字作为偏旁,如“闻”“聊”“聋”“珥”等。

“珥”,在《说文解字》卷二《玉篇·玉部》称:“珥,珠在耳也”,意指珠玉做的耳饰。除了聆听,当耳朵遇上耳饰,既表现了古代人们对美的追求,也展现了性别认同和身份等级划分的理念。

贰

耳饰,曾经也

是谁都可以佩戴的

中国人是从什么时候开始佩戴耳饰的呢?史籍中找不到明确记载痕迹。中国现存最早的一枚耳饰,是1979 年在河北蔚县古文化遗址中发掘的一枚铜质耳环,遗址年代相当于历史上的夏朝。也就是说,从4000多年前开始,人们已经开始佩戴耳饰。夏商时期,男性女性都可以佩戴耳饰,没有明显的性别和年龄差异,穿耳佩戴和不穿耳佩戴皆有,成对佩戴和单边佩戴均可,只是不同地区的佩戴习俗不同。

广东清远三坑西周末遗址出土的青铜车饰顶端有一人首,其左右耳部均有一个穿孔

(图片来自高春明《中国服饰名物考》)

进入春秋战国时期,百家争鸣,穿耳佩戴耳饰的习俗受到批判,被认为由“蛮夷”的少数民族传入中原地区,是落后、卑贱的表现,“贯耳”更是犯人接受刑罚的手段之一。儒家思想倡导“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”,穿耳是对身体的伤害,是不孝的行为,与礼制相悖。道家思想则提倡个体人格和生命的自由为最高的美,身体要保持完整,不能被破坏。在此期间,中原地区汉族贵族阶层转为佩戴一种不需要穿耳的耳饰:“瑱”,它是被悬挂在冠或者簪上垂于头部两侧的饰物,不管男女都可以佩戴。

叁

说好了不穿耳,

“耳珰”又是怎么回事?

中国古代耳饰种类多样,材质各异,主要包括有玦、瑱、耳珰、耳环、耳坠、丁香和耳钳等。耳珰,起源于新石器时代,主要流行于汉晋时期,在四川、贵州、陕西、河南、湖南、甘肃、宁夏、云南、湖北、广西、广东等地墓葬中均有出土耳珰,其材质以玉石、玛瑙、琉璃等材质居多,还有少量的金属、陶、煤精等材料。

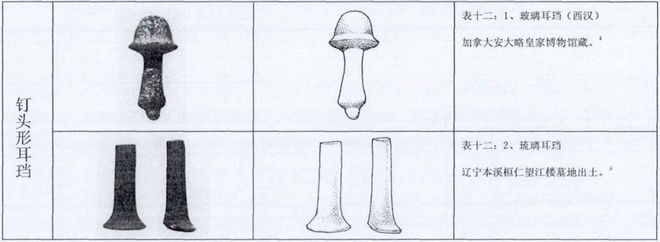

常见的耳珰造型主要有两种,一是收腰圆筒形,横剖面为圆形,有实心和中心穿孔两种,中部收腰,两端呈喇叭状奢口,一端较大、一端较小,有圆头和平头两种。二是钉头形,就是只有一端奢口,形状像蘑菇,但略长一些。当中最具代表性的就是琉璃质耳珰,称之为“明珰”或者“明月珰”,如汉代乐府诗《孔雀东南飞》中有“腰若流纨素,耳著明月珰”。

1956年,广州动物园麻鹰岗2号墓(M5041)出土东汉后期金耳珰一对

1960年,广州沙河顶2号墓(M5054)出土东汉后期玛瑙耳珰一对

钉头形耳珰

(图表来源于李芽 《中国古代耳饰研究》)

东汉刘熙著有《释名》一书,讲述“穿耳施珠曰珰。此本出于蛮夷所为也。蛮夷妇女轻淫好走,故以此(琅)璫锤之也。今中国人效之。”耳珰最早从少数民族传入中原地区,佩戴时有约束女子规范行为举止之意。

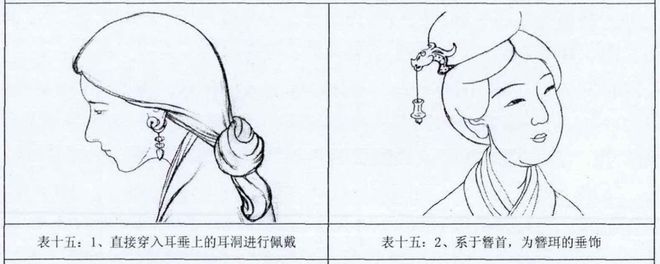

根据考古出土和史籍记载来看,耳珰有穿耳佩戴和不穿耳佩戴两种。穿耳佩戴方式多为少数民族地区和士庶妇女佩戴,具体方法为先在耳垂处打孔,且耳洞要撑大至可以容纳耳珰奢口进入,耳珰收腰处卡于耳洞中,因两端奢口较收腰处大,这样就不易滑落。钉头形耳珰佩戴方式也大致相同。虽说耳珰小端奢口直径一般不超过1厘米,但是为了使其穿过耳垂,耳洞也会被撑大不少,对女性来说必然造成巨大疼痛(画面已在小编脑海萦绕不去……)。此外,还有用丝线穿过收腰圆筒形耳珰,再把珠饰串联,下垂于耳垂之下,增加美感。广州汉墓出土的大量耳珰中以腰鼓型、喇叭形、工字型为主,最初佩戴多为穿耳式,如广州先烈路3号东汉墓出土的陶舞俑,两耳有带着花形并垂有珠串的耳珰。

1956年,广州先烈路龙生岗46号墓出土西汉后期玛瑙耳珰一只。

1954年,广州越秀山北麓2号墓出土东汉前期玛瑙耳珰一只。

1956年,广州先烈路王山岗3号墓出土东汉前期琉璃耳珰一只。

1953年,广州西村石头岗34号墓出土东汉前期琉璃耳珰一只。

1954年,广州小北保育院5号墓出土东汉后期琉璃耳珰一只,并搭配黄色琉璃珠一颗。

滑动查看更多耳饰

穿耳佩戴耳珰的方式为中原地区上层人士所不耻,认为是蛮夷之举。汉晋的贵族妇女佩戴耳珰,选择以“珥”这种佩戴方式为主,其并非佩戴于耳垂,而是系之于簪首,垂挂在耳旁,因此也称为“簪珥”。这种佩戴方式既可以让女性免受穿耳之苦,更符合儒家礼制要求,突显贵族身份。《后汉书·和熹邓皇后纪》记载:“每有宴会,诸姬贵人竞自修整,簪珥光彩,袿裳鲜明”。不同等级的妇女佩戴簪珥,材质有所区别,但都有同一寓意,就是时刻提醒自己保持礼仪,勿听妄言。

耳珰的两种佩戴方式,左为穿耳佩戴,右为簪珥

(图表来源于李芽 《中国古代耳饰研究》)

曾有传说,女子生前打了耳洞,死后下辈子投胎还会是女人。汉晋时期,人们对“生与死”的物质观念和精神观念已具有较深刻的认识,那么看到这些女性墓葬中的耳珰陪葬品,大家觉得她们是想下辈子继续成为女子么?

参考文献

1、高春明《中国服饰名物考》

2、李 芽《中国古代耳饰研究》

3、邹顶顶《穿耳之辨:从中国古代耳饰看社会性别建构的演变》

公众号 | 广州博物馆

视频号 | 广州博物馆

小红书 | 广州博物馆

微博 | 广州博物馆

撰稿 | 梁慕瑜

美编 | 秦 阳

校对 | 邓颖瑜

审校 | 刘颖颖

审核 | 朱晓秋

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6