随着城市经济转型与“退二进三”政策的推进,那些曾见证工业文明辉煌的工业遗产在城市更新的浪潮中迎来了重生的契机。这些承载着历史记忆、记录着工业文明发展重要阶段的工业遗产,因空间大、适应性强等建筑特点,正通过创造性的改造,成为新的城市风景。而化身为充满艺术气息的展示空间无疑是最富诗意的转型路径,那些锈蚀钢铁与斑驳砖墙,正以令人惊叹的方式完成着从生产空间到艺术殿堂的蜕变,实现了从“工业锈带”到“艺术秀带”的华丽转身。在中国城市化进程中,旧工业建筑的艺术化转型,既承载着工业遗产保护的历史使命,又肩负着当代艺术展示的文化功能,在锈蚀与灵光的碰撞中,书写着中国城市更新的独特篇章。近期,由中国国家画院与首钢集团联合主办的“春和景明——中国当代艺术家邀请展”在首钢园水上秀湖美术馆启幕。开幕式当天,“中国国家画院·首钢艺术中心”正式揭牌,为艺术与工业遗产的深度融合提供了新的实践案例。

中国国家画院与首钢集团联合主办的“春和景明——中国当代艺术家邀请展”在首钢园水上秀湖美术馆启幕

工业遗产的空间重塑

工业遗产向美术馆的转型,绝非简单的功能置换,而是一场融合历史记忆、艺术表达与现代功能的空间革命。在这一过程中,设计师们探索出了一系列行之有效的设计模式与原则,既保留了工业建筑的原真性,又赋予了其新的艺术生命。

工业建筑的原真性是其改造的价值基础,包括建筑结构、空间形态、材质肌理等物质层面,以及非物质层面。对工业遗产进行再利用时,将其重点应用于博物馆、美术馆等文化设施的建设,不仅能够充分彰显工业遗产的独特风貌,亦能使其成为公众休憩、观赏与娱乐的综合性场所。工业遗产的空间形态具有鲜明的工业特征,如灵活的大空间、独特的垂直交通体系等,这些特征为美术馆的空间叙事提供了丰富的素材。工业建筑的材料肌理具有独特的美学价值,裸露的混凝土、锈蚀的钢材、斑驳的砖墙,这些历经岁月洗礼的材料本身就蕴含着丰富的历史信息。在改造中,设计师们通过新旧材料的对话,创造出富有张力的艺术空间。

上海当代艺术博物馆外景

上海当代艺术博物馆外景

上海当代艺术博物馆的改造堪称这一改造原则的优秀案例,其前身是建于1985年的南市发电厂,设计师在改造中最大限度地保留了原有的钢结构厂房、高达165米的烟囱以及标志性的冷却塔。这些工业符号不仅是建筑的组成部分,更是工业文明的物质见证,通过保留其原真性,建筑本身就成为一件展示工业历史的艺术品。在适应性方面则是在原真性保护的基础上,对建筑空间进行重新组织,以满足美术馆的功能需求。作为大型综合性艺术展馆,其利用原发电厂巨大的空间尺度,设置了多个不同规模的展厅,既能举办大型艺术展览,也能容纳装置艺术等多种形式的当代艺术展示。还有由停用的龙华机场储油罐区改造而成的上海油罐艺术中心,保留了五个废弃航空油罐金属外壳与拱顶结构,外侧增设螺旋楼梯等现代元素,形成集展览、演出与公共景观于一体的艺术空间,工业质感与现代美学碰撞,成为黄浦江畔标志性的艺术地标。上海艺仓美术馆由老白渡码头煤仓改造而成,利用屋顶拆除后留下的顶层框架柱支撑巨型桁架,并层层下挂,构建了与黄浦江景观之间的公共性连接。

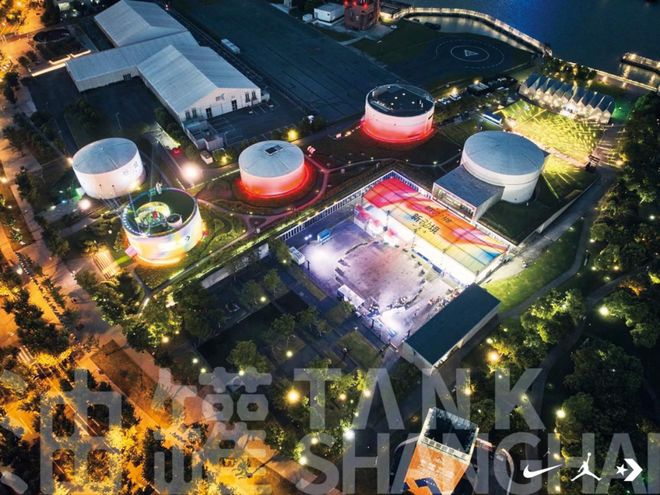

上海油罐艺术中心外景

上海艺仓美术馆外景

在上海龙美术馆(西岸馆)举办的“天地大观:跨越时光的文明印记”展览现场

在工业遗产改造中,根据原有建筑的特点和定位,形成了不同类型的艺术展馆,满足了多样化的艺术展示需求。生态保护与文化再生的平衡在上海龙美术馆(西岸馆)的设计中得到充分体现。这座由原北票码头改造的美术馆,在设计上深度挖掘工业遗产价值,通过空间叙事重构与文化符号转译实现艺术功能转型。建筑保留标志性“伞拱”混凝土结构,裸露的巨型拱顶与梁柱彰显工业力学美感,同时增设玻璃幕墙划分展陈空间;利用原有运煤坡道设计艺术长廊,结合光影营造神秘氛围,引导观众穿梭于历史与艺术之间。如其近期举办的“天地大观:跨越时光的文明印记”展览即通过布展、灯光实现了在主展厅挑高12米的条件下,在超大空间内聚焦一件件小的器物。展览总策划刘益谦介绍:“采用暗的环境,几乎看不到人,能比较好地聚焦到作品上。展厅中间一根光柱,代表有了光才有天地。里面展厅两个半圆,代表太极。大厅里八个展示青铜器、玉器的柜子是特别定制的,呈三角形,通体玻璃,有种未来感,通过玻璃的反光,仿佛时空穿越一样。我们的想法就是这样,华夏文明数千年的文物不但会从过去穿越到今天,还可以穿越到未来。”

今日美术馆1号馆外景

北京今日美术馆新馆由北京啤酒厂锅炉房改造而来,建筑师王晖在保留原有锅炉房钢结构框架的基础上,把原来建筑内部常见的梯形和金属栅栏等元素加以提炼和夸张,创造出既保留工业遗迹又满足现代展览需求的独特空间。这种“新旧并置”的设计手法,既尊重了建筑的历史记忆,又为艺术展示提供了灵活多变的空间载体。

西藏美术馆外景

西藏美术馆依托拉萨老水泥厂旧址改造,形成独特设计特色。西藏美术馆馆长拉巴次仁表示:“美术馆设计建设之初便充分地考虑了本地文化艺术与馆身建筑的特点,力求达到工业遗址、高原生态、地区美术的紧密结合。我馆保留了大量的水泥厂原有的工业遗存,如回转窑、搅拌池、储料仓、大型工作间等极具工业特征与时代发展特点的工业设备、设施。在整合以上工业设施点位的基础上,我们深入挖掘西藏美术传统,选用藏族传统的锁头作为意象,形成了西藏美术馆现有的空间布局。对应的是,我馆的标志则是西藏传统钥匙的形状,以此表明西藏的艺术之美由此打开。西藏美术馆凭借着烈日高峰的天然禀赋来组织艺术展览、引导美术创作、呈现美术成果、构建高原艺术生态。在室外区域,我馆邀请了区内外众多雕塑家和装置艺术家,鼓励艺术家深入挖掘西藏丰富的文化资源和独特的自然景观,结合美术馆的工业遗产背景创作出10余件作品作为公共空间艺术陈列,让作品与环境相融合,激发观者的艺术感受。自开馆以来,历次展览策划过程中,我们注重作品与空间的互动性。通过对各处打卡点与互动区的布局和设计,使艺术衍生至美术馆的各个功能区,形成一个有机的整体。此外,我们还特别注重利用美术馆的工业车间原址,如中央大厅、观景环廊等特色空间,举办各类艺术活动和互动体验项目,不仅丰富了观众的观展体验,还强化了作品与空间之间的联系,使高原艺术特色与工业遗产特质在相互交融中焕发出新的生命力。”

深圳满京华美术馆的改造巧妙地利用了原鸿华染印厂厂房的材料特征,建筑师在保留原有结构框架的基础上,插入了一个黑色的钢盒体作为主展厅,还通过对侧高窗和天窗的重新设计,将自然光引入展览空间,光影在新旧材料表面的交织,营造出变幻莫测的艺术氛围。

深圳满京华美术馆外景

工业遗产的艺术产业生态再造

当然,工业遗产的改造不仅是单体建筑的更新,更是整个工业片区的再生。旧工业建筑群通过整体改造,实现了从工业废墟到文化地标的转变。

北京798艺术区外景

沈阳红梅文创园外景

鹅岭贰厂文创公园外景

艺术社区的成功转型,离不开完整的文化生态链构建,北京798艺术区的发展历程就是一个典型案例。2001年,第一批艺术家被798工厂低廉的租金和开阔的空间所吸引,陆续在此设立工作室。随后,画廊、艺术中心、设计公司等文化机构纷纷入驻。这里逐渐形成了“艺术家工作室+画廊+艺术机构”的基础生态链。随着知名度的提升,餐饮、酒吧、创意商店等配套设施也随之完善,最终形成了一个集艺术创作、展示、交易、消费于一体的生态链。这种生态链的构建不仅激活了工业遗产的文化价值,也带动了周边地区的经济发展,其成功模式也为其他城市的工业遗产改造提供了重要参考和新思路——沈阳、重庆、广州等工业重镇纷纷借鉴798的经验,将旧厂区改造为文化艺术园区,如沈阳的“红梅文创园”、重庆的“鹅岭贰厂文创公园”,实现了从沉寂工业遗迹到活力艺术殿堂的新生。

首钢艺术中心是首钢园工业遗产转型艺术空间的重要代表。其艺术中心内的水上秀湖美术馆极具特色,其前身是工业水池,经改造后,几何形态的建筑倒映湖面,与周边炼钢高炉、管廊等工业遗迹相映成趣,构建出历史与现代交织的独特景观。馆内展厅巧妙利用原有厂房结构,保留裸露的钢架与混凝土墙面,让艺术作品与之对话,为观众打造沉浸式观展体验。此外,首钢园内的瞭仓沉浸式数字艺术馆同样引人注目。它的前身是拥有30年历史的铁粉储料仓,改造时保留了工业遗存痕迹,传达出极为特殊的美感。据悉,“中国国家画院·首钢艺术中心”依托国家级艺术资源和首钢园工业场景,计划在艺术展示、文化体验、创意孵化、产业赋能等领域展开深度合作,打造“展览+体验+消费”的生态闭环,探索“文化+科技”“文化+消费”“文化+旅游”等多元业态,推动艺术空间与公众生活的无缝衔接。当艺术之光洒向钢铁丛林,这座承载百年工业文明的园区正以崭新姿态,谱写城市更新的时代篇章。

首钢园水上秀湖美术馆外景

首钢园水上秀湖美术馆馆内举办的“春和景明——中国当代艺术家邀请展”现场

杭州工艺美术馆群则采用了“博物馆群落”的模式,将杭州运河拱宸桥西侧工业遗存的多个旧工业建筑改造为由杭州工艺美术博物馆、中国刀剪剑博物馆、中国扇博物馆、中国伞博物馆等专题性展馆组成的群落,通过“老厂房+老字号+老艺人+老遗产”的组合,形成了极具地方特色的文化展示集群。这种类型化的探索,既充分利用了工业遗产的空间特点,又满足了不同艺术门类的展示需求,丰富了城市的文化生态。

杭州工艺美术博物馆筹建前后对比

艺术产业的活力来源于公众的参与和文化认同的构建。上海M50创意园前身为上海春明粗纺厂,设计师在改造过程中不仅注重艺术空间的营造,还通过开放的公共空间设计,吸引市民和游客的参与。园区内保留了原有的工业道路和绿化系统,设置了露天展览空间和休闲座椅,使艺术不再局限于展馆内部,而是融入了日常生活场景。这种开放的空间策略不仅增加了艺术社区的人气,也促进了公众对工业遗产和当代艺术的理解与认同。如今,工业时代的仓库码头变成了市民休闲的文化水岸,当游客漫步在M50的街巷中,既能欣赏到艺术作品,也能感受到工业建筑的历史魅力。

上海M50创意园区外景

同在上海的红坊艺术区前身为上钢十厂冷轧车间。2005年,上钢十厂引进改造团队将原厂房保护性改造为文化艺术产业集聚区“红坊”。园区占地约4.5万平方米,保留老工业建筑框架与红色砖墙立面,采用全透明玻璃屋顶等优化采光,压缩建筑总量以增加公共空间。近年来,红坊艺术区还在进一步发掘人文与商业共融的价值,依托原有的工业景观与艺术基因,整合成具有独特体验感的综合性文娱休闲空间,以文物保护建筑为中心,连接生活购物、商务办公、文艺活动及绿色公园,创造历史、现代与自然的共存价值,成为上海城市再生、工业遗产再利用的典范。

上海红坊艺术区外景

工业遗产艺术化转型的范式创新

工业遗产向美术馆的转型,不仅是建筑空间的再生,更是文化价值的重构。在这个过程中,我们看到了工业遗产如何通过艺术的介入,重新焕发生机与活力;也看到了如何通过对历史的尊重与创新,构建起更加丰富多元的文化生态。尽管面临着诸多挑战,如过度改造导致原真性丧失,部分项目为追求商业功能拆除工业设备与结构构件,剥离建筑的工业气质与历史价值;与城市发展融合不足,改造项目忽视与城市规划相协调;运营模式单一,多数场馆依赖政府投入或短期展览,缺乏文创开发、会员制度等多元盈利渠道,可持续性堪忧等。但不可否认的是,这种转型所蕴含的文化意义和创新价值,为城市的可持续发展提供了一条值得探索的路径。

开放的工业空间打破艺术壁垒,通过多元展览活动推动艺术与城市生活融合,让艺术更接地气。工业厂房宽敞开放的空间适合举办各种展览活动,打破了艺术的高冷感,让普通人也能轻松接触艺术。同时,以“文化赋能”替代大拆大建,实现工业遗产价值提升与城市功能转型的双赢,构建了历史保护与现代发展兼顾的可持续更新范式。

当工业遗产与当代艺术相遇,当历史记忆与现代生活交融,中国工业建筑向艺术空间的转型实践,正在书写着一部关于城市记忆、文化再生与艺术创新的独特史诗。这些艺术空间不仅是对工业遗产的创造性保护,更是对城市文化未来的勇敢探索,为世界范围内的工业遗产保护与再利用提供着富有智慧的中国方案。■

编辑 | 闫 君

制作 | 殷 铄、刘根源

校对 | 王密林

初审 | 殷 铄

复审 | 冯知军

终审 | 金 新

《中国美术报》艺术中心内设美术馆、贵宾接待室、会议室、茶室、视频录播室,背靠中国国家画院,面临三环,功能齐全、设备完善,诚邀您到此举办艺术展、品鉴会、研讨会等活动。

地址:北京市海淀区西三环北路54号

联系人:王会

联系电话:010-68464569 18611300565

《中国美术报》为周报,2025年出版44期。邮发代号:1-171

1.全国各地邮政支局、邮政所均可订阅,264元/年

2.直接向报社订阅,发行联系人:吴坤 电话: 13071178285

新闻热线

电话:010-68469146

邮箱:zgmsbvip@163.com

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6