教育的核心问题是什么?不是教孩子背书、考试,而是培养什么样的人!从古希腊的苏格拉底到现代的杜威,教育家们几千年都在琢磨这个问题。他们的答案五花八门,但都想让孩子活得更好、社会更进步。今天,咱们就来聊聊这些教育思想,瞧瞧古今中外的大咖们怎么看教育这件事。

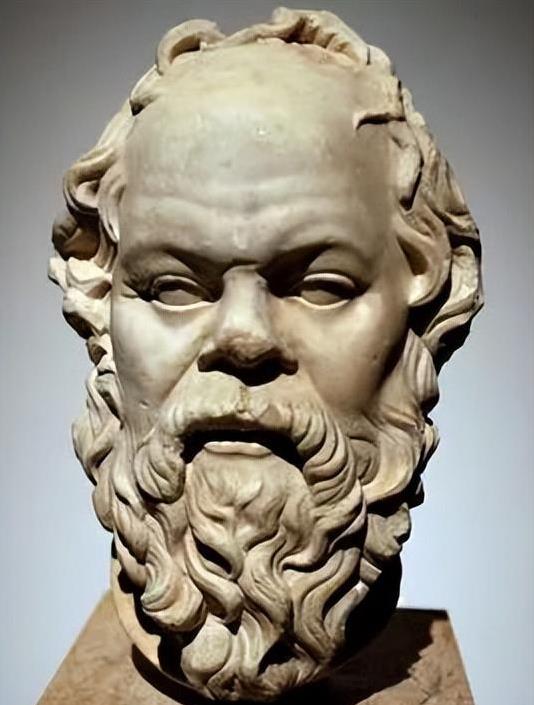

苏格拉底,2500年前的希腊哲学家,觉得每个人脑子里都装着知识,就像宝藏埋在心底。他不直接教答案,而是像个“接生婆”,通过问问题帮学生把知识“生”出来。比如,他会问“你觉得正义是什么”,然后一步步引导你自己找到答案。这种方法叫“产婆术”,简单说就是启发你自己思考。苏格拉底的招数开了西方教育启发式谈话的先河,至今老师们还在用。

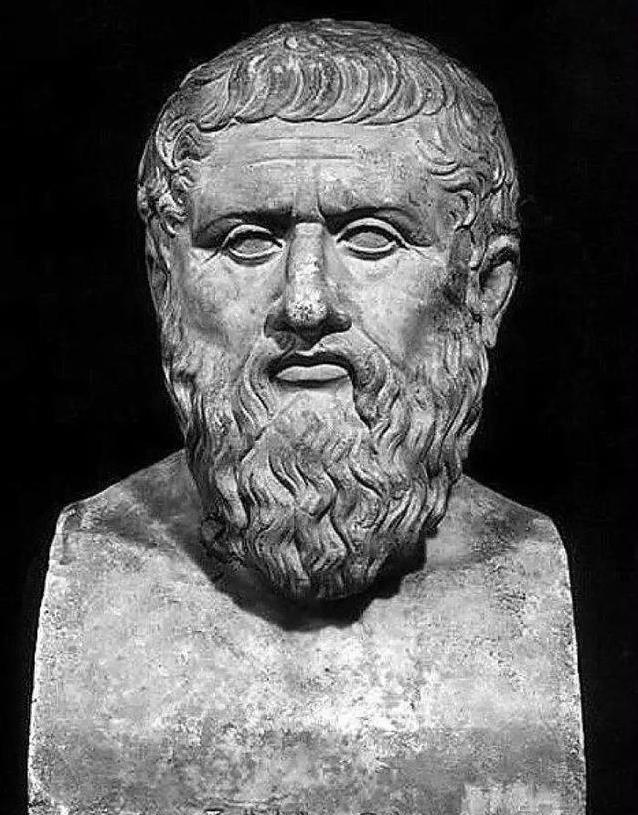

柏拉图,苏格拉底的学生,想法更大胆。他想要培养“哲学王”,也就是聪明能干的领袖,帮国家实现“理想国”。他认为教育得从小抓起,男女都得学,内容包括音乐、故事、数学、体育,还要锻炼辩证思维。柏拉图主张国家管教育,老师得听国家的,课程也得严格审查。他甚至提出胎教,觉得孩子还在肚子里就得开始学,真是够拼的!

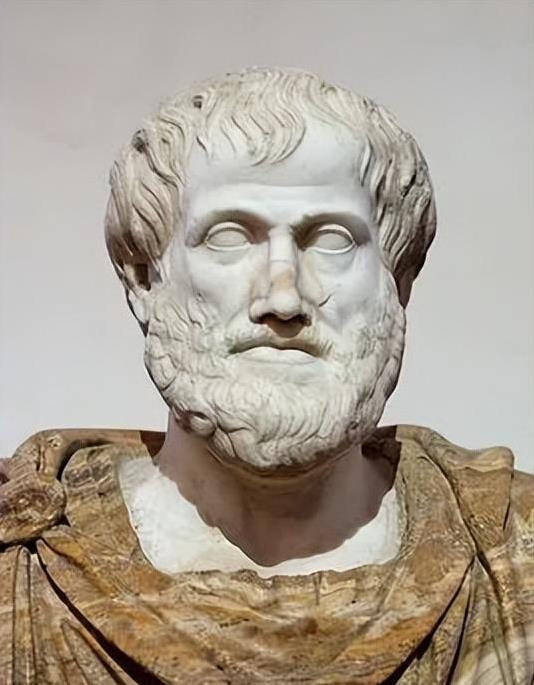

亚里士多德,柏拉图的学生,觉得孩子小时候得模仿大人,为未来做准备。他认为7岁前别急着教书本知识,先让孩子玩游戏、听故事,锻炼身体。故事和游戏得精心挑,内容要跟将来工作有关,比如种地、做手工。他还说,环境对孩子性格影响巨大,不能让他们听粗话、看不健康的东西。亚里士多德反对斯巴达那种严酷训练,觉得真正的勇敢不是野蛮,而是临危不惧。

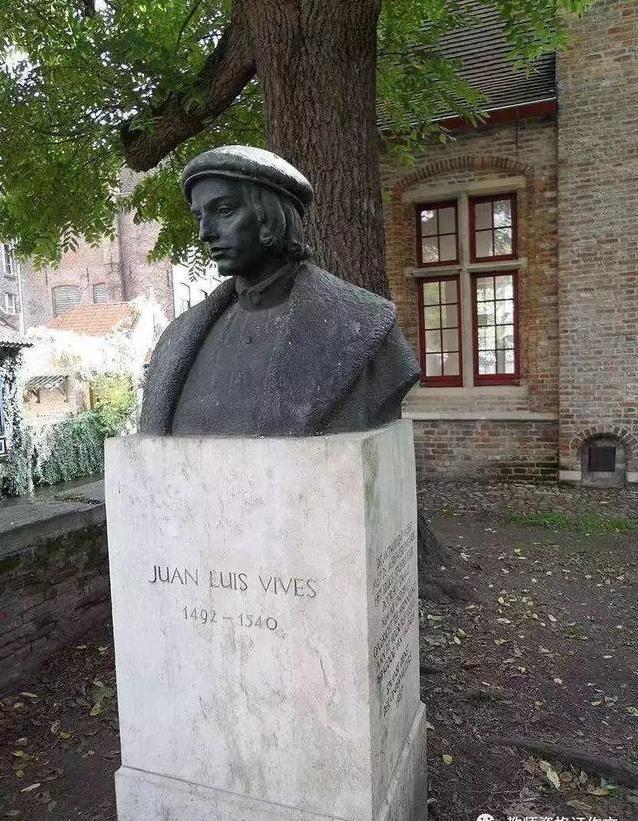

到了文艺复兴,西班牙的维夫斯站了出来。他认为教育的目的不是为了个人炫耀,而是让大家过上幸福生活。他写了两本书,《智慧入门》和《知识的传授》,教人怎么做有道德、有知识的人。维夫斯觉得,知识和品德一样重要,学的东西得对社会有用。他的书在英国当了上百年教科书,影响可不小。

蒙田,法国的散文家,关心贵族孩子的教育。他觉得教育不是死记硬背,而是培养优雅、有判断力的人。他主张孩子得学礼仪、音乐、舞蹈,还要锻炼身体,但最重要的是学会思考。蒙田讨厌填鸭式教育,说那样只能教出书呆子,不是真正的绅士。他的想法让贵族教育变得更人性化。

夸美纽斯,17世纪捷克的教育家,提出“泛智论”,想让所有人都学到有用的知识。他写《大教学论》,讲怎么改革教育,让学校教实用东西。他觉得教育得贴近生活,不能只教宗教或空洞的理论。夸美纽斯还设计了“泛智学校”,让孩子学语言、科学、劳动,特别强调普及教育,穷人家的孩子也得有学上。

卢梭,法国启蒙思想家,喊出“自然教育”的口号。他在《爱弥儿》里说,教育得顺着孩子的本性来,不能强迫他们学不想学的东西。他觉得城市生活会让人变坏,孩子得在自然环境里成长,保持善良天性。卢梭的主张影响了现代教育,让老师们更注重孩子的个性发展。

英国的洛克提出“白板说”,认为孩子生下来脑子像张白纸,全靠后天教育塑造。他觉得环境和教育能决定一个人变成啥样,所以得从小抓,早早教好习惯。洛克的观点让大家看到教育的重要性,也让人们相信每个人都有平等学习的机会。

欧文,英国的空想社会主义者,特别关心穷人孩子的教育。他觉得穷人家的孩子也得学知识、长本事,不能被社会抛下。他办学校,教孩子语文、数学、地理,还让他们学种地、做手工。欧文还说,10岁以下的孩子不能打工,10岁以上的也得控制劳动时间。他的想法对后来的教育改革影响很大。

福禄培尔,德国教育家,开了第一所幼儿园。他觉得孩子天生有种“神的本质”,教育得帮他们把这部分潜能发掘出来。他主张通过游戏和活动学习,比如玩积木、唱歌,让孩子在快乐中成长。福禄培尔的幼儿园模式传遍全世界,现在的幼儿园还带着他的影子。

第斯多惠,另一位德国教育家,提出“全人教育”。他觉得教育不能只教知识,还得培养人的品德、情感和身体。他反对狭隘的民族主义教育,主张让孩子成为真善美的人。他的书《德国教师培养指南》教老师怎么全面培养学生,影响了德国的教育体系。

凯兴斯泰纳关注普通人的教育,提出“公民教育”和“劳动学校”。他想培养既能干活又听话的“有用公民”。他觉得学校得教实用技能,比如木工、机械,还要教学生忠于国家。他的思想推动了德国的职业教育,帮德国工业发展立下大功。

蒙台梭利,意大利女教育家,相信每个孩子都有创造力。她设计了很多教具,比如小家具、积木,让孩子通过摸、看、玩来学习。她主张给孩子自由,让他们在合适的环境里自己探索。蒙台梭利的方法现在还很流行,全球很多学校都在用。

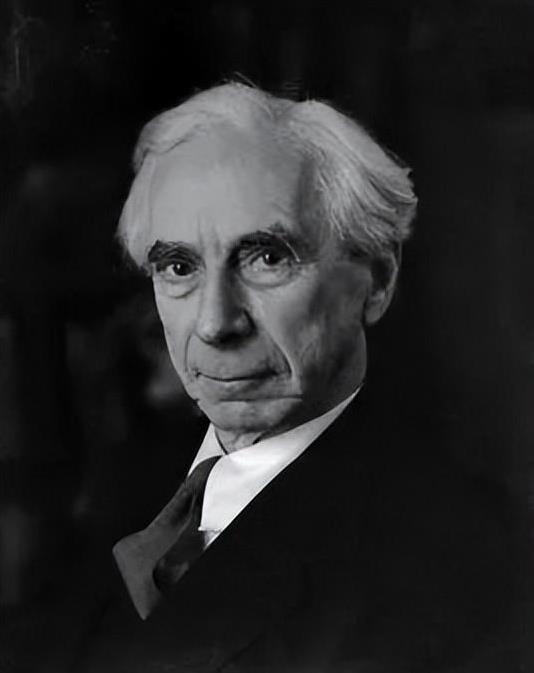

罗素,英国哲学家,强调“自由教育”。他觉得教育得培养孩子的活力、勇气和智慧。他和妻子办了一所实验学校,鼓励孩子自由发展,不强迫他们学不喜欢的东西。罗素的学校虽然小,但影响了后来的进步主义教育。

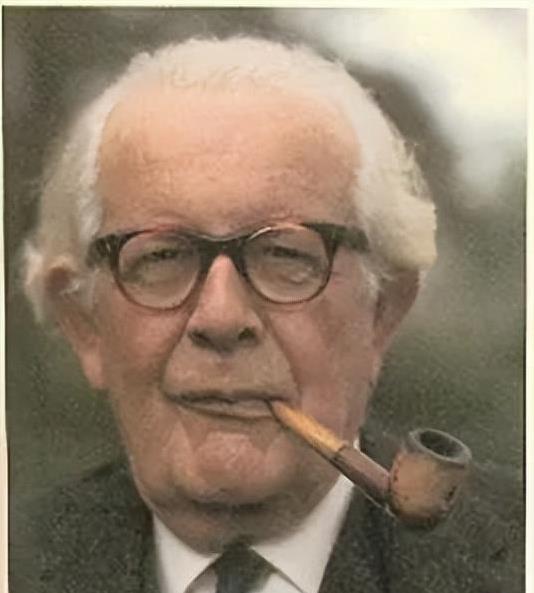

皮亚杰,瑞士心理学家,研究孩子怎么思考。他把儿童的思维发展分成四个阶段:从出生到2岁的感知运动阶段,2到7岁的前运演阶段,7到12岁的具体运演阶段,12到15岁的形式运演阶段。他觉得每个阶段的孩子学东西的方式都不一样,老师得根据阶段来教。皮亚杰的理论让老师更懂得如何因材施教。

柯尔伯格研究道德教育,觉得不能直接灌输道德,而是通过讨论让孩子自己思考。他用“道德两难故事”激发孩子,比如问“偷药救人是对还是错”。他还提出“公正团体”,让学生在民主的氛围里学会负责。柯尔伯格的方法让道德教育变得更生动、更有效。

加德纳,哈佛大学的教授,提出“多元智力理论”。他觉得智力不只是语言和数学能力,还有音乐、空间、运动、社交等七种。每种智力在不同职业里都有用,比如音乐家靠音乐智力,运动员靠运动智力。加德纳的理论让教育更尊重孩子的多样性。

杜威,美国教育家,喊出“教育即生活”。他觉得学校得像社会一样,让孩子在做中学。他反对死记硬背,主张让孩子通过实践、游戏来学知识。杜威还说,教育得尊重孩子的兴趣,让他们自由成长。他的思想影响了现代教育,让学校变得更贴近生活。

这些教育思想,从苏格拉底到杜威,跨越几千年,都有一个共同点:想让孩子成为更好的人。他们有的注重思考,有的强调品德,有的关心实用技能。虽然想法不同,但都想通过教育让社会更美好。中国现在也在大力发展教育,比如普及九年义务教育、推动职业教育,都是为了让每个孩子都有机会成长为对社会有用的人。

教育这事,说到底是为了啥?是让孩子找到自己的路,活出精彩,同时为国家和社会做贡献。看看这些教育家,他们的智慧给了我们很多启发。你觉得教育应该培养啥样的人?这个问题,值得我们每个人想想。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6