内卷与躺平的争论迟迟未休,我们总是在忙碌与倦怠间摇摆,迷茫、焦虑,又试图追寻一种确定的答案。如何找到生命的锚点,在不确定的世界里安顿自己?也许你可以听听这位哲学教授在生命最后给出的答案。

2024年3月,中国人民大学哲学院教授朱锐在课堂上公布了自己直肠癌晚期的病情,他平静地和学生们说:“如果有一天我倒在课堂上,不要为我悲伤,因为哲学家是不惧死亡的。”这句话被学生发到网上,引发了广泛关注。同年8月1日,朱锐在北京去世。去世前,他为自己深爱的世界留下了一个彩蛋:邀请一位年轻人与他在病房中进行“十日谈”,聊生命、死亡、爱与告别,以及当下大家都关注的话题。

今年4月,《哲学家的最后一课》正式出版。这本书是朱老师在临终前十天留下的口述,同时收录了朱老师在人大为学生上的最后一堂课,以及他对学生们的寄语。

书中,朱老师回答了人们最关心的问题:

▶ 当死亡逼近时,人如何保持尊严与快乐?

▶ 哲学家为什么不恐惧死亡?

▶ 站在终点回望,什么才是人生真正重要的事?

▶ 普通人如何用哲学抵抗虚无与恐惧?

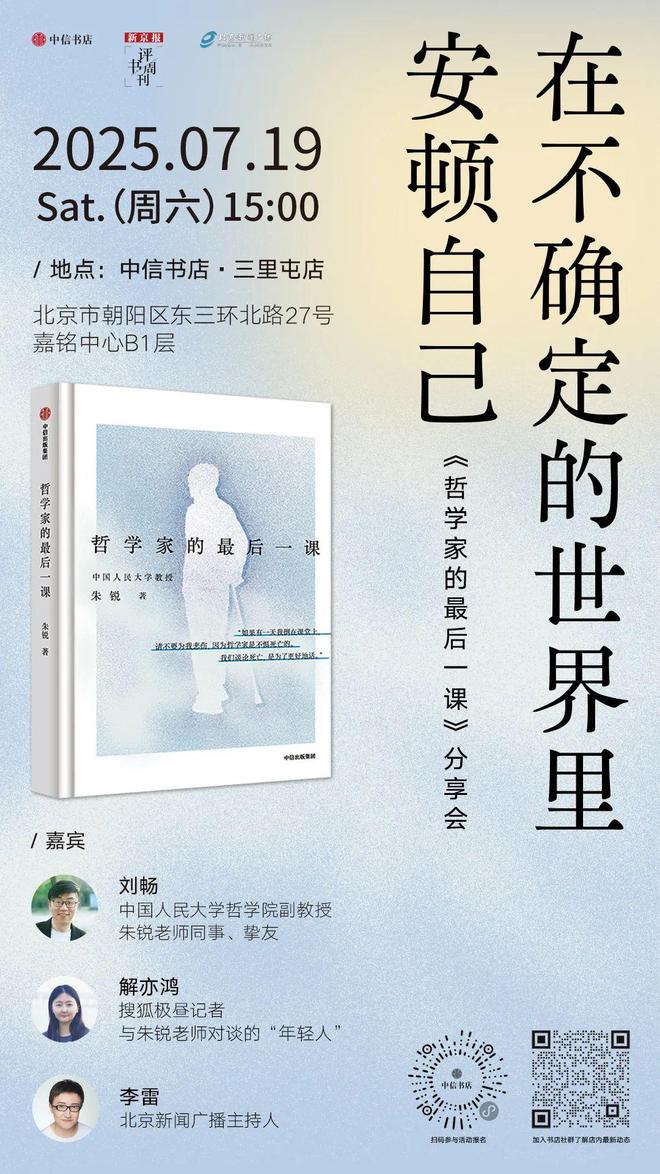

7月19日(周六)15:00,朱锐教授生前同事、挚友刘畅,与朱锐老师对谈的“年轻人”解亦鸿,以及北京新闻广播主持人李雷将做客中信书店·三里屯店,聊一聊《哲学家的最后一课》这本书背后有着怎样的故事。

近日,在又一个八月将至之际,本刊采访了朱锐的姐姐朱素梅、多位好友,以此纪念,也和读者朋友们一起,继续朱锐留给我们的关于“死亡”的思考。

《哲学家的最后一课》,朱锐 著,2025年4月,中信出版集团。

哲学教授×年轻人:

在不确定的世界里安顿自己

《哲学家的最后一课》分享会

在生命最后的那段时间,朱锐教授每天中午在病房与一位年轻人约定,探讨生命与死亡,这场中国版的“相约星期二”前后持续了十天,这些言说最终成了《哲学家的最后一课》。

在朱锐离世近一年后,留给我们的关于“死亡”的思考并没有停止。一个比如何面对“死亡”更难回答的问题也许是,当一个哲学家用自己的死亡书写了如何面对死亡的恐惧后,读者究竟是否能从中获得同样的救赎?或者更直接地说,人有可能通过论证来消除对死亡的恐惧吗?这些问题看似关于“哲学之为”,其实指向的是如何求“真”,而归根结底则是个人生命与普遍原则之间的辩证关系。

对谈嘉宾

刘畅

中国人民大学哲学院副教授,朱锐老师生前同事、挚友,《哲学家的最后一课》序言作者。

解亦鸿

搜狐极昼记者,《哲学家的最后一课》中与朱锐老师对谈的“年轻人”。

对谈主持

李雷

北京新闻广播主持人。

时间和地点

2025年7月19日 (周六)

15:00-17:00

中信书店三里屯店

北京市朝阳区东三环北路 27号嘉铭中心B1

活动报名

请扫二维码报名线下活动

《哲学家的最后一课》

朱锐 著

2025年4月

中信出版集团

当你看到这本书的时候,你就收到了哲学家朱锐留给世界的爱与告别。

被医学宣布仅剩数十天的生命,每天都在体验身体的疼痛与功能丧失,朱锐留下的文字直面每一步都更接近死亡的进程。但他无所畏惧,并将对生命和死亡的思考带至人生最后时刻。他始终认为死亡是生命的一部分,我们谈论死亡,是为了更好地活。

这本书正是源自作者朱锐在生命最后的十日对谈,以及他在中国人民大学开设的最后一门哲学课,汇集了他在哲学研究领域 30 余年的思考。

从大学教室到安宁病房,他将最后的时间转为生命的渡口,用哲学的理念和生命的实践阐明个体生命的意义和价值、对死亡的积极性的理解,从古希腊“练习死亡”的哲辩到庄子“大化流行”的生死观,从存在主义困境到爱的终极释义,希望给予读者一个多元的生命视角,重新理解生命、理解生活、理解自己,用哲学和艺术的态度来直面生活中的终极挑战。

运营团队

联合主办新京报书评周刊 中信出版集团

本文编辑 张瑶

海报设计 中信出版集团

本文校对 王心

新京报书评周刊

隶属于新京报的文化领域垂直媒体,自2003年创刊以来,新京报书评周刊深耕于文化出版动态,向读者提供有关文学、社科、思想、历史、艺术、电影、教育、新知等多个领域的出版动态与学界动态,提供诸如专题报道、解释性报道、创作者深度访谈等深度文化内容。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6