大象新闻记者 周文茹

7月15日是世界青年技能日。当越来越多人关注技能改变人生这一命题时,有这样一群特殊的学生格外引人注目——他们手持本科文凭,本可沿着常规职业路径发展,却毅然转身重返技能课堂,为自己的人生开辟出更多可能。

当文凭不再是就业保险箱

2020年,王书远从哈尔滨剑桥学院电子信息工程专业毕业。手持普通三本院校文凭的他很快发现,通识教育带来的知识广度在就业市场反而成了高不成低不就的尴尬——理论有余而实操不足,面试时企业更看重能否直接上手。一次次面试让我意识到,没有技能支撑的学历就像一张没有密码的银行卡。他回忆道。

王书远的困境并非个例。智联招聘此前一项目调查数据显示,人文学科毕业生就业签约率低于理工科学生。2022年,毕业于郑州西亚斯学院英语专业的焦建文,曾试图通过考公、考编、参加招教考试突围,却发现“文科生的出路像一条独木桥”。

这种技能觉醒背后,是就业市场对人才需求的结构性转变。我国目前高级技工缺口较大,传统本科教育培养的理论型人才与企业急需的实操型人才之间存在断层。

从迷茫到技术派的逆袭

虽然不是同一级学生,本科毕业后,王书远和焦建文却做出了同样反常规的选择:重返河南化工技师学院学习技能。这所技校的特殊之处在于,它的电子显微镜技术专业为全国职业教育院校独有,毕业生可直接进入高校或科研院所从事高端仪器操作——这是多数本科毕业生难以企及的领域。

“本科四年学的是'为什么',技校一年学的是'怎么做'。”有过本科和技校双重学习经历的王书远这样对比两者的差异。在技校,他的日常从教室听理论转变为车间拆装仪器,电子显微镜的电路设计、程序调试等实操环节,恰好与本科专业知识形成互补。看似跨度大,但底层原理相通,只是应用场景从理论转向了实操。

焦建文的转变更具戏剧性。在成为河南化工技师学院的学生之前,焦建文是学校当时的代课老师。她说:“当老师半年,我教过英语还有思政课,当时课本扉页一句话点醒了我——‘学习不是唯一的路,技术也能闯出一片天”。在深入了解了学校电子显微镜技术专业后,她经历了长达半年的思想拉锯战。最终,焦建文做出惊人决定:从三尺讲台走向实训车间,完成从教师到学徒的身份蜕变。“技校课程像高中一样紧凑,两节大课连上,第一节先讲理论,第二节直接动手。”这种理论+实操的密集训练,让焦建文在一年内就基本掌握了电子显微镜相关技术。

从就业难到被抢购的蜕变

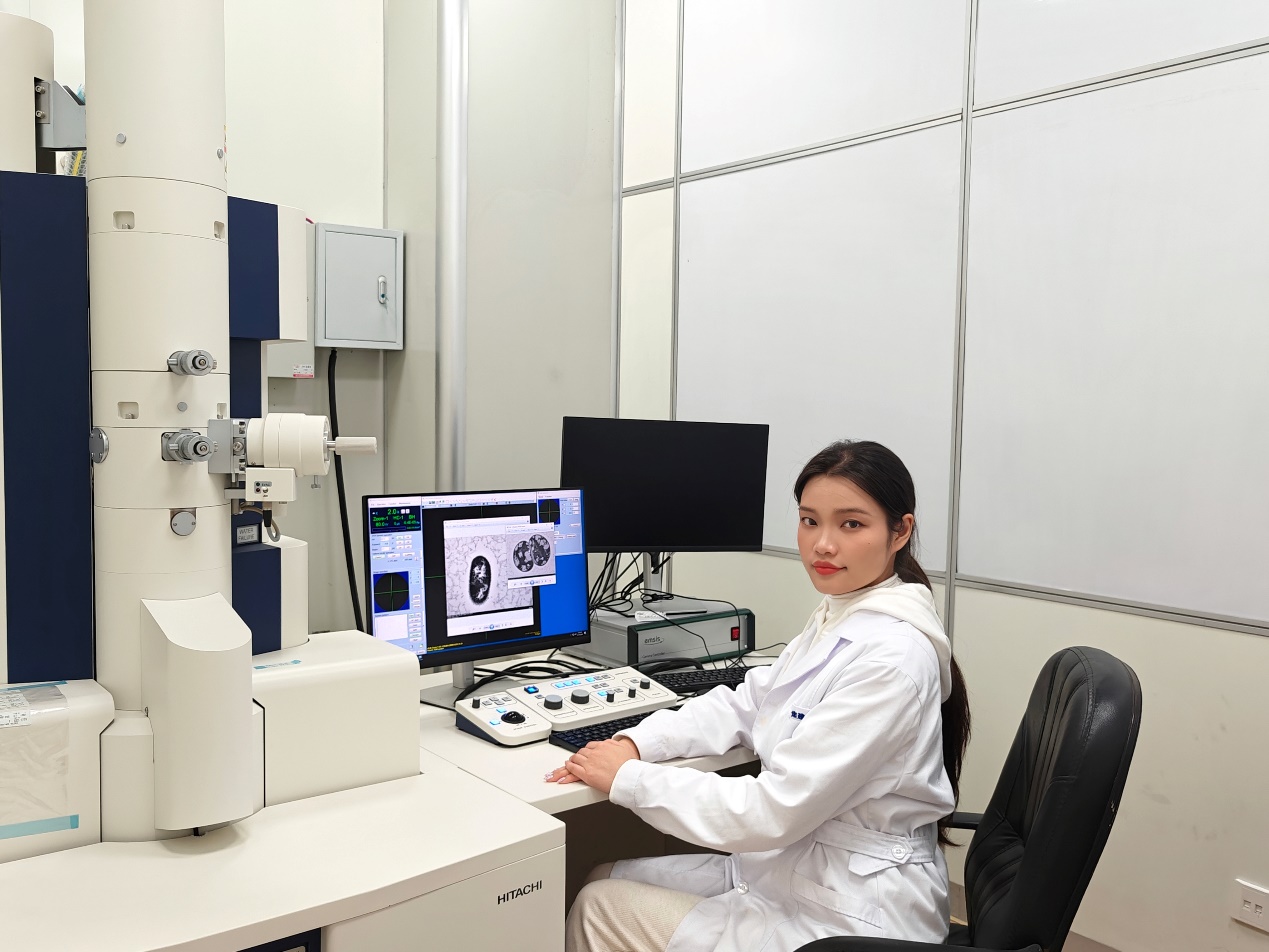

目前王书远已经毕业并顺利入职了福建医科大学公共技术中心,负责超分辨显微镜平台管理培训。“没有这项技能,我根本进不了高校。”他坦言,目前除了管理光学显微镜外,还会参与教授课题研究。

(王书远为教师和硕士、博士生进行仪器操作培训)

(左一为王书远)

正在浙江大学农生环测试中心实习的焦建文告诉记者:“我们班18级学姐今年入职某企业,年薪12万到15万。即便是刚入职,薪资起点也是不低的。”焦建文透露,班上有河北考生高考分数超本科线,仍主动选择技校。

(右一为焦建文)

王书远和焦建文打破了传统职业路径的固有标签。他们用行动证明:在就业市场,学历是敲门砖,技能是安身立命的根本。“去企业,技能重于学历;进高校或事业单位,学历是门槛,但'一技傍身'会让你更具竞争力。”王书远告诉记者。

一技之长 破局成长

今年9月,第三届全国技能大赛将在郑州举行。这场以“技能成才、技能报国”为主题的赛事,或许会成为更多年轻人思考职业选择的契机。当社会讨论“学历内卷”时,王书远和焦建文的故事提供了另一种答案:教育的本质不是制造“学历高仿品”,而是让每个人找到适合自己的赛道。 正如焦建文在接受采访时所说:“曾经我觉得技校是‘退而求其次’,现在我认为这是‘另辟蹊径’。”

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6