古城遗玉

Jade Unearthed from City Sites

石家河遗址时间跨度逾 2000 年之久,在石家河文化时期迎来发展的顶峰,拥有面积超 300 万平方米的古城、工程浩大的城墙与城壕、复杂的水利系统、大型祭祀遗迹、大型制陶作坊等诸多遗存。在两湖地区早期社会演进中占据了经济、文化和社会意识形态等各层面的核心地位,引领了该区域的文化发展,是研究长江中游乃至整个早期中华文明进程的关键。玉文化是石家河古城晚期最具代表性的文化,造型别致、纹饰精巧的玉器集中出土于石家河遗址中心区,并广泛见于湖北钟祥、荆州,湖南澧县、华容等地。

各色琳琅

Various Shades of Jade Color

不同于同时期北方地区以牙璋、玉璧、玉圭、玉钺等大型礼仪性玉器为代表,石家河玉器种类丰富、工艺精湛、艺术风格突出,以人头像、龙、凤、鹰、虎、蝉等造型的小型玉雕自成一格,兼有精美的笄、柄形器与透雕片饰等,共同构成了石家河玉文化最核心的图像系统。此外,石家河玉器也不乏简单的管、珠、牌等饰件和工具造型玉器作装饰配用,也发现有极少数的玉璧、牙璋、玉琮等。石家河玉器数量之多、造型之精美、寓意之深远,改写了我国玉文化发展史。

殓玉藏奢

The Extravagancy of Burial Jade

石家河玉器多发现于墓葬,以瓮棺最为典型。江汉平原的石家河玉器大多出自瓮棺,早年罗家柏岭建筑遗迹内的玉器也可能来自被扰乱的瓮棺,而澧阳平原孙家岗遗址的玉器则多见于土坑墓,文化面貌有所差异。石家河的瓮棺葬多只用玉器随葬,有的没有条件随葬完整的玉器,则放入玉料或半成品,足见殓玉而葬在石家河先民的精神信仰中举足轻重。随葬玉器数量越多、雕琢越精,越能彰显墓主非凡的身份地位。

瓮棺葬是新石器时代较为流行的一种葬俗。下葬时,开挖土坑,将所有玉器安置于墓主身上,一起放入广肩瓮中,埋入土坑。随着时间的推移,人骨腐朽,瓮棺坍碎,玉器与陶瓮残片一同落于坑底。从随葬玉器的类型和数量可以区分瓮棺的等级。随葬神人头像造型的等级最高,有人头像、虎、蝉等造型的次之,仅见少量边角料的等级更低,没有玉器的等级最低。

精工敬神

The Craftsmanship for Worshiping

治玉在石家河是专门化的手工业,拥有独立的工匠团体和系统的生产模式,琢玉技术也在此得到革新。半成品、边角料和制玉工具的出土,印证了石家河玉器的本地制作;而小体量、高品质的透闪石软玉与云母玉质,则侧面反映了玉料的外来输入特点。珍稀的玉料、局促的雕琢空间,在匠人满怀宗教情感的磋磨刻划之间,幻化成奇巧的造型。精工敬神,寄托对祖先神灵的敬畏之心;以玉事神,在祭祀仪式中沟通天地人神。

玉韵融通

Jade Culture in Civilization Integration

长江流域史前文明中有着三次治玉高峰—凌家滩文化、良渚文化和后石家河文化。受长江下游玉文化的辐射,石家河玉器的部分因素可以凌家滩和良渚为源头。凌家滩玉人便可见双耳穿孔和“介”字形冠等要素,虎、鹰、龙等神灵动物则丰富了玉器题材;良渚神人形象与高超的治玉工艺也影响至长江中游。石家河玉文化正是在融合与创新中形成。

玉泽百代

Jade Culture Passed on for Generations

石家河玉器之奇美亦为后世共识,深深影响了中华玉文化。夏商时期的二里头、盘龙城、殷墟等重要遗址均有石家河风格的玉器,其中最著名的当属随葬于妇好墓中的玉凤。两周时期,不少贵族墓葬也随葬石家河风格玉器。及至清代,石家河玉器仍为皇室显贵珍藏。这些玉器有些是古玉收藏,有些为后世改制,有些则是模仿琢制的。

神玉赏珍

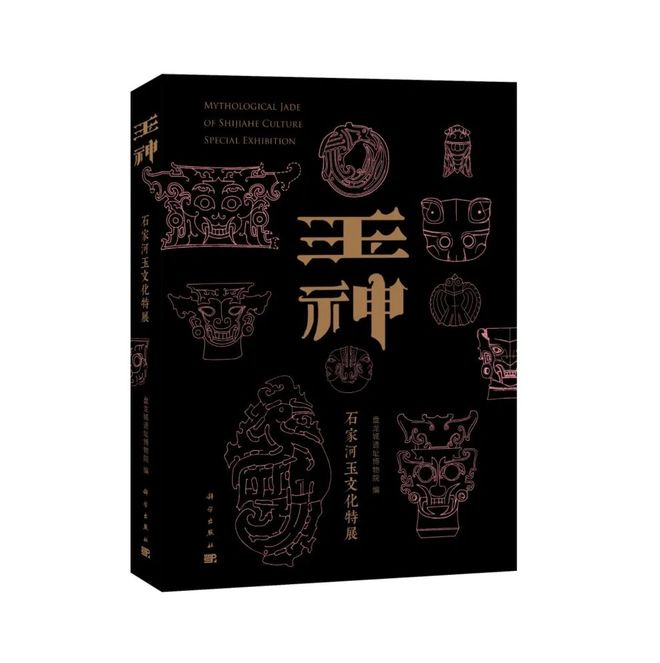

本文由 张睿洋 郑佐一 摘编自 盘龙城遗址博物院 编《玉神:石家河玉文化特展》。内容有删节、调整。

(审核:孙莉)

978-7-03-078931-0

定价:318元

赛博古

微信号丨spkaogu

新浪微博丨@科学出版社文物考古分社

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6