在生活里,我们常常能看到这样的场景:一位七老八十的老人,依旧食欲旺盛,能吃能喝。旁人见了,往往会投来羡慕的目光,觉得这是老人身体健康的标志,毕竟 “能吃是福” 这句俗语早已深入人心。但你知道吗?随着年龄渐长,人体的各个器官组织,就像运转多年的机器,都会不同程度地出现衰退迹象,消化系统自然也不例外。胃、肠,还有像胰腺、唾液腺这些消化腺,它们的功能都在慢慢减弱。这就导致老年人更容易被消化不良的问题纠缠,再加上味觉敏感度也跟着降低,吃东西时,那种香甜可口的滋味也没那么明显了。

正常情况下,人一旦步入老年,食欲通常都会有所下降,饭量自然也会随之减少。可要是出现了 “反常” 的情况,比如一位老人,不仅还很能吃,甚至比年轻时吃得还多,每餐都要吃得饱饱的,那这可就不见得是件好事了。有时候,能吃不一定是因为胃的容积天生就大,还有可能是长期以来习惯了吃得多,胃壁被撑得不断扩张,弹性也在长期的 “压力” 下代偿性地增强了。但长此以往,这会干扰大脑对于 “是否吃饱” 的判断,让老年人很难精准把握进食量,常常陷入过量进食的恶性循环。

这带来的负面影响可不少,首先,它会严重影响胃部的正常功能,大大增加胃肠道疾病的发生风险,像胃炎、消化不良、胃食管反流等毛病都可能找上门来。当大量食物一股脑儿涌入消化道时,身体就需要分泌大量消化酶来消化它们,这无疑会给胰腺带来沉重负担。对于本身胰腺功能就在退化,或者多数存在胰岛抵抗的老年人来说,这只会雪上加霜,加重糖尿病、急慢性胰腺炎的发病几率。

同时,老年人的基础代谢水平普遍下降,每餐要是吃太多,摄入的过量能量无法及时被消耗,就会在体内悄悄转化成大量内脏脂肪堆积起来。这不仅会增加肥胖的风险,还会让高血压、高血脂、粥样动脉硬化、冠心病等心血管疾病的患病风险直线上升。要知道,在我国,老年人或多或少都存在一些心血管方面的疾病,过量进食只会加重病情,增加卒中、心源性猝死等急性事件的发生风险。所以说,对于老年人而言,饭量大不一定就是福气,弄不好还会缩短健康寿命。

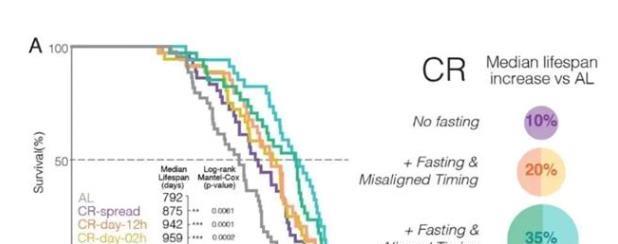

近年来,越来越多国际医学研究开始聚焦饭量与寿命的关系,结果发现,饭量减少这件事,好处多多。它不仅可以减轻身体的代谢负担,还能通过多种途径,延缓机体衰老的进程。就拿发表在《Science》上的一项研究来说,研究人员花了整整四年时间,用自动喂食器精准控制数百只小鼠的进食量及进食时间,仔细观察饮食对寿命的影响。结果发现,和那些不受限制、随意进食的对照组小鼠相比,严格限制热量摄入(食物摄入量降低约 30%)的实验小鼠,平均寿命延长了大约 10%。

更令人惊喜的是,当把限制热量与进食时间巧妙结合,只在实验小鼠新陈代谢最为活跃的时段喂食时,效果更加显著。在这种 “低热量 + 限时进食” 模式下的实验小鼠,与随意进食的对照组相比,寿命延长了约 35%。这也就意味着,单纯减少食物摄入量,并且在白天规律进食,就能有效地延长寿命。

研究者们还不满足于此,进一步通过基因分析发现,随着年龄增长,一些调控新陈代谢的基因活性会自然降低,而一些促炎基因的活性则会逐渐上升。但神奇的是,进行热量限制时,可以有效地延缓这两类基因的变化趋势,从而减缓机体衰老的脚步。

其实,适量减少饭量,对于老年人来说,获益是多方面的。就像发表在《Cell Metabolism》上的一项荟萃研究提到的,卡路里可不只是简单的能量,它还是人体新陈代谢和影响衰老的直接媒介。我们都知道,很多慢性疾病,像高血压、高血脂等心血管疾病,还有糖尿病,甚至癌症,在最初阶段,往往都是由各种慢性炎症引发的。传统的热量限制(CR)能够减少自由基的产生,增强内源性抗氧化系统的活性,有效降低脂质、蛋白质、DNA 的氧化损伤,抑制血清中炎症标志物(如 CRP、TNF-α 等)水平,维持细胞正常功能,缓解慢性炎症的发生,大大降低慢性疾病及癌症的发病风险。

而要是再叠加限时进食(TRF)、间歇性限时进食(iTRF)这些日常常见的限制进食方式,那就好比定时给受损细胞来一场 “大扫除”,可以增强昼夜节律基因的表达,延缓衰老。把进食时间控制在白天的八至十小时之内,不仅能有效稳定血糖波动曲线,提升胰岛素敏感性,还能让夜间禁食期身体更好地进行自我修复,比如细胞修复、蛋白质合成及免疫调节等。这样有助于减少能量储存和脂肪堆积,降低肥胖的发生风险。同时,还能更好地适应并修正生物钟的节律性,提升褪黑素等抗衰老激素的分泌水平,减少与衰老相关的异常蛋白沉淀。

不过,虽说少吃有可能带来延寿的希望,但对于如何科学地限制能量摄入,还得因人而异。要是盲目节食,那可就适得其反,对身体造成伤害了。

二、少吃不等于盲目节食,如何科学健康少吃?

对于老年人而言,随着年龄增长,身体各项机能衰退,食欲下降,但人体对营养物质的需求却并没有降低。要是盲目节食,比如不吃主食,或者不吃肉类,那只会让自己面临更高的疾病风险。在六十岁以上的人群里,大约有三分之一的人都存在营养不良的问题,而最常见的原因,就是刻意减少食量,不吃特定类别的食物。

当营养素和热量长期摄入不足时,人体代谢能力和组织修复能力都会大打折扣。而且,老年人肌肉流失速度可比青壮年快多了,一旦蛋白质摄入不足,肌肉流失速度就会进一步加快。这不仅会影响老年人的行动力,增加摔倒、骨折等骨科疾病的风险,还会降低机体代谢速率,增加代谢紊乱的发生风险。

长期盲目节食,身体热量缺失,就会启动补偿机制来维持正常活动。它会通过分泌皮质醇来抑制甲状腺功能,降低基础代谢率,让身体不会过多消耗能量,反而增加内脏脂肪储存量。表面上看,体重可能降了,但内脏脂肪却在悄悄增加。这对于本就心血管调节能力差的老年群体来说,相当危险,极易增加脑出血、心肌梗死、猝死等疾病的风险。同时,随着能量供应下降,大脑区域一旦出现功能不足,就会加速认知功能的衰退,阿尔兹海默症、认知功能障碍等疾病也就容易找上门来。

那么,老年人想要长寿,到底该怎么吃呢?一提到少吃,很多人先入为主,想到的可能就是减少主食或者肉类的摄入。其实不然,我们所说的少吃,是在保证食物营养均衡的前提下,通过优化饮食结构,调整进食方式,适量降低从食物中获取的总热量,而不是单纯控制食物数量。

在食材选择上,每天至少要吃 12 种以上的食物,每周更是要吃 25 种以上。早餐可以选择全谷物 + 优质蛋白 + 维生素水果的组合,比如燕麦搭配鸡蛋,再加上一个牛油果;午餐可以是复合碳水化合物 + 白肉 + 深色蔬菜的组合,像糙米饭配上白灼虾,再来一盘菠菜卷;晚餐则是粗粮 + 植物蛋白 + 高膳食纤维的组合,例如杂粮粥、豆腐,再加上凉拌西兰花;两餐之间,还可以适当吃点酸奶、坚果。这样的饮食方法,不仅能让餐桌色彩丰富,还能保证摄入更全面的营养。

为了控制进食总热量,可以把每天吃的主食,三分之一换成燕麦、藜麦等含有丰富抗性淀粉的全谷物。这些全谷物的消化速度还不到白米饭、馒头这类精制碳水化合物的一半,既能稳定餐后血糖,又能延长饱腹感。吃饭时,要先喝汤,再吃以蔬菜为主的膳食纤维来填满胃部,然后吃以肉类为主的蛋白质来延长饱腹感,最后再吃少量主食。吃饭时要细嚼慢咽,避免狼吞虎咽,每口食物至少咀嚼 20 次。每餐时间控制在 20min—30min 之间,结束时保持微微饿的感觉,吃到七八分饱,在可吃可不吃的状态下就停止进餐。

在烹饪手法上,不妨借鉴一些江浙沪地区的饮食模式,多采用蒸、煮、涮等低温烹饪方式,替代煎、炒、烹、炸等高温烹饪方式,这样能更好地保留食物中的营养。对于一些高龄老人,咀嚼能力和肠胃功能都比较弱,可以把肉类、杂粮、深色蔬菜等用破壁机打成浓汤,或者把蔬菜切碎拌入鸡蛋羹一起食用。同时,把早餐、中餐、晚餐的热量按照 3:4:3 的比例分配。对于刚开始想通过 “少吃” 来减少热量摄入的人,可以先从适当减少晚餐的量入手。

【本内容为故事类医疗健康科普文章,文中除了健康科普内容所出现的任何人名、地名、事件均为艺术加工,并非有意冒犯或贬低任何个人、团体或组织。如有雷同,纯属巧合,请理性阅读。】

校对 庄武

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6