2025年全国高考,被称为“玻璃娃娃”的湖北考生田艳青考出621分的优异成绩,患有“成骨不全症”的她,曾经历过7次骨折,但身体的禁锢,并没有挡住她的求学路。袁辉就是她的引路人。在田艳青从一年级开始无法上学的6年间,袁辉坚持送教上门,让她的学业得以延续,而那成了袁辉的一种生活方式。

袁辉:我来给田艳青上课,自己也不能把路上的时间耽搁了,也要多去看些花花草草,有时候还写些诗。

记者:路上还写诗。

袁辉:积累素材,来的时候想这地方结的花果,好漂亮。所以我当时脑子里面在酝酿一些诗句,来了之后再跟田艳青聊聊天,讲讲这个事情。我看到了什么,路上遇到了什么。

如今,袁辉在湖北省建始县高坪镇望坪初级中学支教,支教这条路,他走了13年。

上高中时,“感动中国”人物徐本禹放弃读研、扎根贵州支教的故事在袁辉心里种下了一颗想去支教的种子。

2007年,他以全班第一的成绩考入南京大学历史系。毕业之际,袁辉站在了人生的岔路口,一边是老师推荐的工作,一边是支教的梦想。一番考量后,他决定听从内心的声音。

袁辉:老师也问我了,他说你有什么想法,我说要去支教,他就说你先工作几年再去支教。

记者:为什么没听老师的话呢?

袁辉:我觉得支教,就是那种热血,工作很多年之后,你可能会疲惫,或者干着你不是特别喜欢的工作,内心会疲惫。我想趁着刚毕业,最热血的时候,最激情澎湃的时候,当时是一种朦胧的想法。

2012年,24岁的袁辉背起行囊辗转四川、贵州,寻找需要他支教的地方。从一则新闻里,他了解到“拐杖老师”谭定才的故事。谭定才当时是巴东县清太坪镇姜家湾教学点的代课老师,坚守偏远山村20余年。2005年双腿残疾后,他拄着拐杖回到教学点继续代课。被谭定才的事迹打动,袁辉决定前往湖北巴东。

袁辉:一无所知,当时也没网络,我就委托我同学给我查一下。我就到野三关镇,最后辗转坐双排座卡车,到姜家湾教学点。正好那天谭定才老师在,但是没有学生。我的意思是我想来做志愿者,看看谭定才老师需不需要人,我当时带了个学生证,他看到我是南京大学的,他好像很开心,他可能知道这个学校,他就非常欢迎,就让我留下来。

就这样,姜家湾教学点成为袁辉支教的起点。一个睡袋、20多本书、几套衣服,是他的全部家当。谭定才给他收拾出一间房,支起床铺,让他安下了家。

当时的巴东县是国家级深度贫困县,姜家湾教学点位于半山腰,生活条件艰苦,没有电视、网络,也不通自来水。

袁辉:开始真不习惯,刚开始喝的雨水。水是棕色的,里面还有小游虫,看起来非常恶心。开始我就用水瓢把虫子扒开,后来发现虫子是均匀分布的,根本就搞不了,就直接舀了放水壶里面烧。烧死之后它们就沉下去了,沉下去就喝上面的水。那个水说实话实在不好喝,很下不了口,喝到肚子里不舒服。后来就买了一个大桶,走一段路到对面学生家去讨要,他们山上可能有山泉水。我记得非常清楚,冬天的时候其实他们也没水,水管子冻上了,老乡就爬到水窖的顶上,把盖子打开,用桶帮我接。所以我内心非常感动,人家这么帮助你,你也得好好地去帮助那些孩子。

袁辉在教学点观摩了两天之后,走上讲台。上午,他给一、二年级的学生教语文,下午给学前班的孩子讲数学。当时,姜家湾教学点共有27个孩子,大多数是留守儿童,不少来自单亲家庭。

14岁之前,袁辉在老家江苏新沂的乡村生活,14岁时随父母进城定居。他从自己的体验出发,理解城乡孩子间的差距。

袁辉:我开始不自信,因为我老家方言和徐州的方言有点区别。我刚开始讲普通话,包括我当时同桌,有时候下课就跟我聊,我发现我不知道,我们在乡下就没人引导我们读书。

记者:因为你经历过。所以你怎么让这些孩子弥补上这一块呢?

袁辉:首先普通话要讲得好,但是方言也要学好,所以我当时就做了一个聪明的做法,我说同学们,你们念一首诗的时候,看我手心,手心对着你们的时候就说普通话,千山鸟飞绝,反过来你就得用方言念,万径人踪灭,我再转过来,你就得用普通话。还有跟老师对话的时候,尽量多说普通话,外面来的包括记者都觉得,这里的孩子不像山里的孩子。

到姜家湾教学点后,无论多忙,袁辉每周都要抽时间赶赴“一个人的课堂”,这个学生,就是田艳青。因患有罕见病“成骨不全症”,田艳青稍有不慎就会骨折,不得不休学在家。了解情况后,袁辉主动提出,每周无偿上门为她辅导功课。

记者:你想过这个时长,有可能要横跨多少年。

袁辉:当时也没有想过,觉得那个孩子能读一天书,能学一点是一点。因为第一,她是我学生,第二,我是志愿者,我既然是志愿者,我就是做这个事情的。既然这个孩子有需要,那就到家里去给她上课。

从教学点到田艳青家,最近的路,是一条翻越山顶的山径,单程3公里,晴天扬尘,雨天泥泞。这样的路走了一年多后,袁辉转到清太坪镇白沙坪小学支教。搬家那天,袁辉的父亲特意来送他,没想到两人吵了一架。

袁辉:我爸送我过去,看那个生活环境特别简单,他觉得有点凄凉。他说在这个地方有什么前途,我很理解作为父辈那种心情,所以当时就和他吵了起来。

记者:你真的觉得这里好,还是嘴硬。

袁辉:我也不是硬说,因为我已经适应了当时的环境,已经一年多了,他就是说这里太艰苦,太单调。我说第一,我很喜欢做这个事情,我说你看着很单调,其实生活很丰富。我爸爸那个人,他不是非常强硬,他会劝你,但是他最后回去路上,他还给我发了个消息:儿子,对不起。我当时心里其实挺难受的。他其实很心疼你,但是又好像很支持你,其实我愧疚可能就在这一点。

因白沙坪小学人手紧张,袁辉主动承担三年级和六年级的数学以及四年级的诗词教学任务。休息时,他还到附近的清太坪民族中学、清太坪民族小学和白沙坪初级中学代课。

尽管如此,袁辉对田艳青的承诺没有变,只是从白沙坪小学到田艳青家的山路变成了8公里。

在袁辉的陪伴下,田艳青学会了重新打量自然界的花鸟虫鱼,她同时爱上了绘画和制作手工艺品,还学会了写诗记录生活。2025年高考,她取得了621分的优异成绩。

陪伴田艳青的方法和观念,被袁辉一以贯之地用来面对学校的孩子。他的课堂包容了诗词歌赋、书法艺术、音乐鉴赏和体育锻炼。

2019年,袁辉到巴东县民族实验中学支教。一年后,他受邀到建始县高坪镇望坪初级中学,学校给予他的生活补助从每月一千元提高到了一年三万元。他曾有不少机会离开大山,或者成为一名有正式编制的老师,但他都拒绝了。

记者:你在这做志愿者,你的付出,挣来的是什么?

袁辉:我挣来的就是喜悦。一个人去挣钱,最后也有一种满足感,我挣到很多钱,我活得很精彩。我现在就没有这个钱,但是我每天也很充实,也很精彩。为什么要和挣钱这个事情联系到一起呢?

在大山里安安静静支教几年后,袁辉身边逐渐热闹了起来,越来越多的人关注到了他,掌声和荣誉也纷至沓来。他曾获得“中国青年五四奖章”“中国青年志愿者优秀个人奖”“中国好人”等荣誉称号。13年的山区生活,袁辉已步入中年,他的支教路仍在继续。

记者:你就准备一直这么过下去吗?

袁辉:这就是我和我自己生活中达成的一种平衡,我可能不需要特别多的钱,不需要给我一个什么地位,怎么看我都行,我反正什么身份都没有。但是给了我很多的荣誉,我也不拒绝。比如优秀志愿者,我没有愧疚,因为我确实是志愿者的身份,确实也算坚持时间比较长的。

袁辉:我承认我穷,但是我又很富有。对我来说,可能有一间小房子,几件换洗衣服,有一辆破的摩托车,能代步,我就觉得这个东西对我生活是一种宝贝。

记者:那你的宝贝是什么?

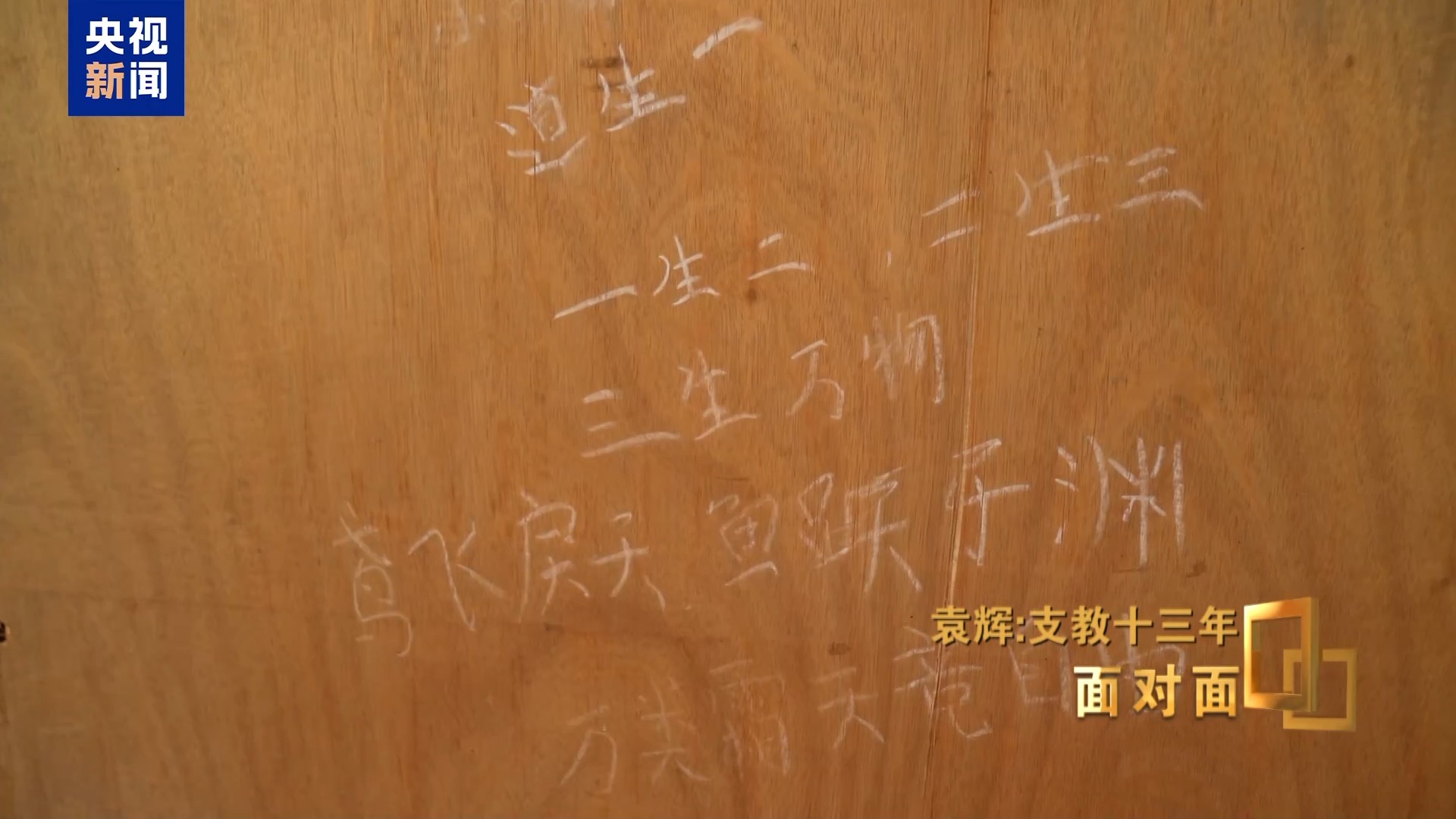

袁辉:这个乐就回到了颜回之乐,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。这个乐是什么,是穷吗?不是。我很能体会到,颜回身上真正的乐是什么。

记者:是什么?

袁辉:他自己觉得已经很满足了,他觉得内心已经达到了一种理想的境界。我觉得我也是,我达到了一个理想的境地,我为什么要在乎别人说,你在陋巷,骑着破摩托,没有媳妇,没有房子。包括庄子也讲,偃鼠饮河,不过满腹,鹪鹩巢于深林,不过一枝。其实不管道家也好,儒家也好,其实不是推崇很简陋的生活,而是推崇不管处在什么样的环境,你都能够怡然自得,能够有自己内心的那种快乐,自得其乐。

制片人丨刘斌

记者丨董倩

策划丨张宏飞

编导丨丁芳

总台记者丨向林

摄像丨王忠仁 王扬 陈朋

巴东县融媒体中心 协助拍摄

来源:央视新闻客户端

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6