粥和汤面,哪个更养胃?很多人想都不想就选粥,觉得它温和、好消化。可医生却说,选错了食物,胃病可能更严重!一项研究让人大吃一惊:汤面并不比粥“温柔”,有时候还更刺激胃黏膜。到底怎么回事?咱们今天就来把这事儿掰扯清楚,用最简单的话,告诉你胃病患者该怎么吃才对。

胃排空速度,决定了食物在胃里待多久。米粥粘稠,流动性差,研究发现它能让食物在胃里多留半小时,比汤面晚15分钟排空。这对反流型胃病患者是好事,食物停留久了,胃酸反流的机会就少。但问题来了,粥太“慢”,吃多了容易胀肚子,营养可能跟不上。汤面看似流动性强,可面条吸了汤后,变成“泥浆状”,在胃里形成大块食团,反而更难消化。22个人测试过,90%的人吃面比吃粥嚼得更多,胃里残留时间也更长。所以,别以为汤面“快”,它可能让胃更累。

胃壁刺激,是另一个关键点。粥的酸碱度中性,温度好控制,吃下去对胃黏膜刺激小。汤面就不一样了,很多人爱加酱油、辣椒、盐,调料重,温度高,吃完胃火辣辣的,像被“烫”了一下。国外研究说,高盐饮食会让胃炎和胃癌风险高出40%。你想想,一碗热腾腾的牛肉面,酱油辣椒一加,胃黏膜得承受多大压力?时间长了,胃炎、胃溃疡可能更严重。别小看那点调料,伤胃的隐患就在这儿。

营养吸收,也得好好说说。粥好消化,但蛋白质和纤维少,长期只喝粥,身体容易缺营养。汤面呢?面条有淀粉,汤里有点维生素,营养比粥丰富。可如果面条吃太多,胃又消化不动。医生建议,胃病患者得慢慢过渡,从清汤到软食,再到少量面条。比如中午吃点清淡汤面,控制在50克,胃就不会太累。关键是平衡,既要护胃,又要让身体有能量。光喝粥,胃舒服了,身体却饿着了,这可不行。

温度对胃的影响,很多人没当回事。都觉得热乎乎的食物养胃,可研究发现,60℃的汤面比45℃的粥更容易伤胃黏膜。热汤面喝下去,胃黏膜得拼命“修补”自己,时间久了,慢性炎症就来了。医生提醒,食物温度别超过40℃,烫嘴的汤面绝对不行。粥也好,面也好,温热就够,别让胃黏膜受罪。

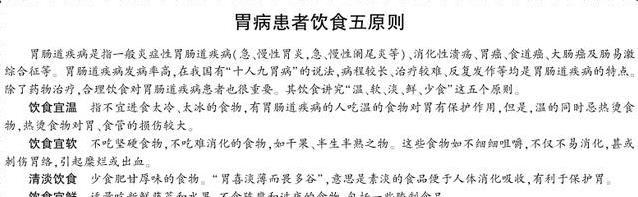

说到这儿,核心问题来了:养胃不是简单选粥还是选面,而是要把温度、质地、营养、频率综合考虑。粥温和但营养单薄,汤面有营养但刺激大。光选一个,都不全面。医生给的建议是,每天吃三次,早晚喝温粥,控制在40℃,中午吃点清淡汤面,面条别超50克,汤里盐少点,再加点豆腐或蔬菜泥。这样搭配,既护胃黏膜,又补营养,还不让胃太累。

日常生活中,很多人觉得胃病就得靠粥“撑着”。可长期只喝粥,身体没营养,胃反而更脆弱。汤面也不是“坏家伙”,吃对了能补能量,还能帮胃“锻炼”。比如一碗清汤面,加点瘦肉末和蔬菜,盐少放点,既有营养,又不伤胃。关键是别贪嘴,面条多、汤太咸,胃可受不了。

还有个容易忽略的点:吃饭得细嚼慢咽。研究发现,胃病患者如果狼吞虎咽,食物没嚼碎就下肚,胃得花更多力气消化。尤其是汤面,面条容易成团,嚼不细更麻烦。医生建议,每次吃东西嚼15到20下,让胃轻松点。别小看这点习惯,长期坚持,胃黏膜能少受不少罪。

中国人在饮食上讲究“养”。古话说“胃以喜为补”,意思是吃得舒服,胃才能好。可舒服不是光靠一碗粥或一碗面,而是要给胃一个稳定的节奏。早晚温粥给胃“休息”,中午清汤面给身体“加点料”,温度、量、调料都控制好。这就像给胃定个“作息表”,让它慢慢恢复,而不是一味“塞食物”。

你是不是也觉得粥最养胃?还是更爱汤面的香?来评论区聊聊你的经验吧!

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6