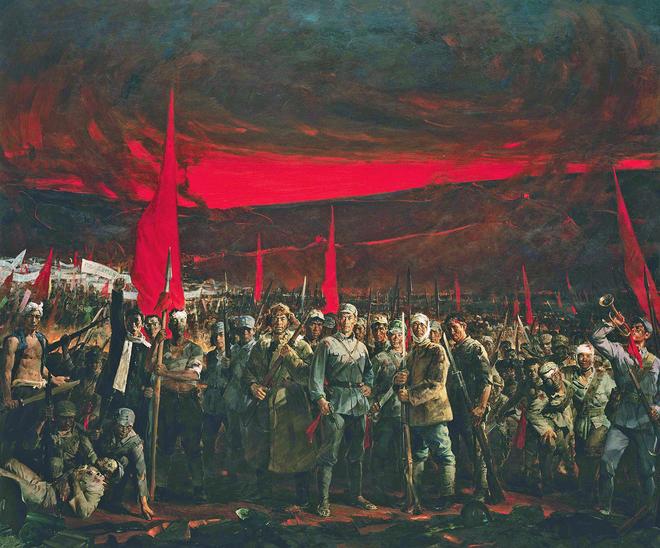

义勇军进行曲(油画) 400×480厘米 2009年 全山石 翁诞宪 中国美术馆藏

不同历史时期的美术家通过杰出的创作,反映对抗战历史的文化观照与艺术表达。他们以强烈的爱国热情和责任感投入创作,探索历史真实与艺术创造的统一,以创新性艺术语言和多样化艺术风格,抒写中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的壮丽篇章,形成全民族众志成城、奋勇抗战的视觉艺术史诗。

2005年,由中宣部、文化部、财政部主办的“国家重大历史题材美术创作工程”启动。美术界众多优秀艺术家积极响应,老中青三代艺术家怀着强烈的责任意识投身其中。中国美术馆藏由全山石、翁诞宪于2009年创作的表现国歌《义勇军进行曲》题材的油画作品《义勇军进行曲》就是其中一幅。

《义勇军进行曲》是1935年5月24日首映的故事影片《风云儿女》的主题歌,由田汉作词、聂耳作曲。这首歌曲雄壮激昂,唤起了全国人民万众一心抗击侵略者的爱国热情,成为激励中国人民奋勇抗战的号角。在1949年10月1日的开国大典上,《义勇军进行曲》作为国歌第一次在天安门广场响起。

两位艺术家摒弃了通常描绘田汉、聂耳等历史人物肖像的传统思路,而是将“歌词意象”转化为强烈的视觉语言,以象征性的方式实现艺术突破。为此,全山石先生曾提出“历史画家需兼具史学思维与艺术表达能力”的创作理念,在草图阶段完成13幅色彩稿和3幅素描稿,最终选择以长城意象统摄画面核心,重点表现中华民族在危难之际,万众一心、众志成城的精神。

油画《义勇军进行曲》历时两年完成,实现了歌词意象的视觉创造,彰显了中国式油画的艺术特色。

在章法上,人物布局突破传统历史画的单一叙事模式,前景群像由持枪的八路军战士,持矛、持刀的民兵、群众、号手、旗手、伤病员等构成,众人的目光坚定、动作果敢,形成一道坚不可摧的雄壮丰碑,后面是数不清的战士以及游行队伍,与乌云、硝烟、烽火融为一体,强化了特殊的时空意味。前景的人物动态线呈放射状分布,制造视觉张力,与背景的长城形成叠压式的空间结构,呈横向展开,体现画面的恢宏感,产生庄重而严肃的舞台效果。

在形体上,群像中的人物造型坚实,巧妙地借鉴雕塑的体量感、块面性,在形体比例上进行适度夸张,以突出力量感。对于人物服装的描绘,作者采用刀刮法体现褶皱,增强质感。人们的眼神朝向较为统一,形成明确的心理聚焦效应。虽然画面展现的是相对静止的造型,但在整体上凝聚着无限的力量,迸发出大无畏精神,开创了主题性绘画创作的新范式,塑造出表现民族精神的新图谱,通过视觉艺术重构民族集体记忆。

在色调上,作品主要采用浓郁的赭暖色调,主要由赭石、土黄与深褐等暖色构成,并强化由十余面旗帜与红霞形成的红色块,局部使用冷色与朱红形成色彩对比,隐喻临战前的烽火与曙光。该作品以浓重的色彩烘托出画面的凝重感,反映出中华民族不畏强暴、不怕牺牲的坚定信念和勇往直前的血性担当。

在意象上,这件油画不但通过精湛的写实技法、象征性的表现,有效解决了历史真实与艺术表现的不平衡问题,实现历史叙事、图像建构与油画审美的高度统一,而且以高度的视觉创造,通过坚毅的人物群像与长城烽火台、漫天硝烟的意象性组合,展现“筑成我们新的长城”的视觉主题,传承并深化了以爱国主义为核心的中华民族精神。

(作者为中国美术馆展览部主任)

2025年7月12日《中国文化报》

第1版刊发特别报道

《民族精神的视觉创造》

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6