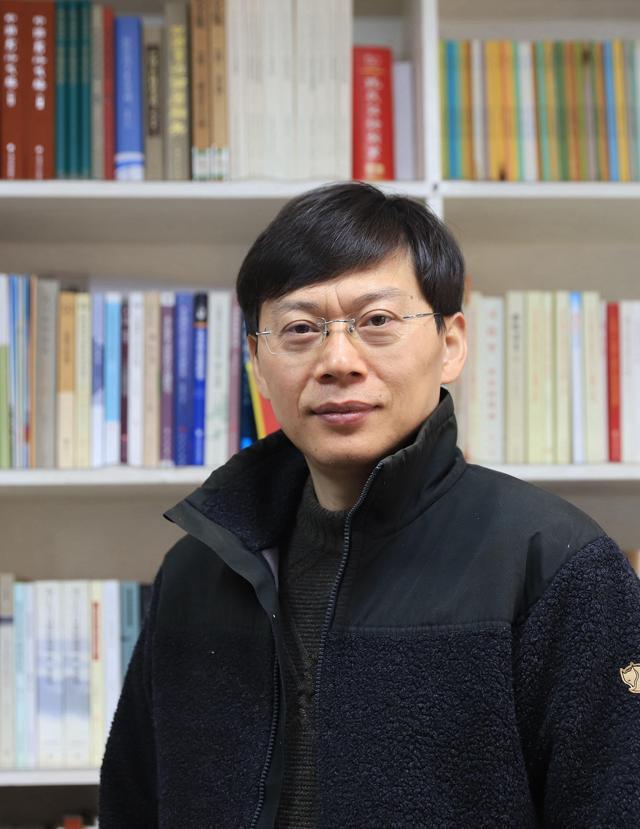

朱 凯

江苏省书法家协会会员,江苏省硬笔书法家协会秘书长,江苏省直书法家协会副秘书长,江苏省侨联华侨书画院副秘书长,南京市玄武区书法家协会副主席,江苏开放大学本科书法专业兼职教授,中国硬笔书法协会理事。

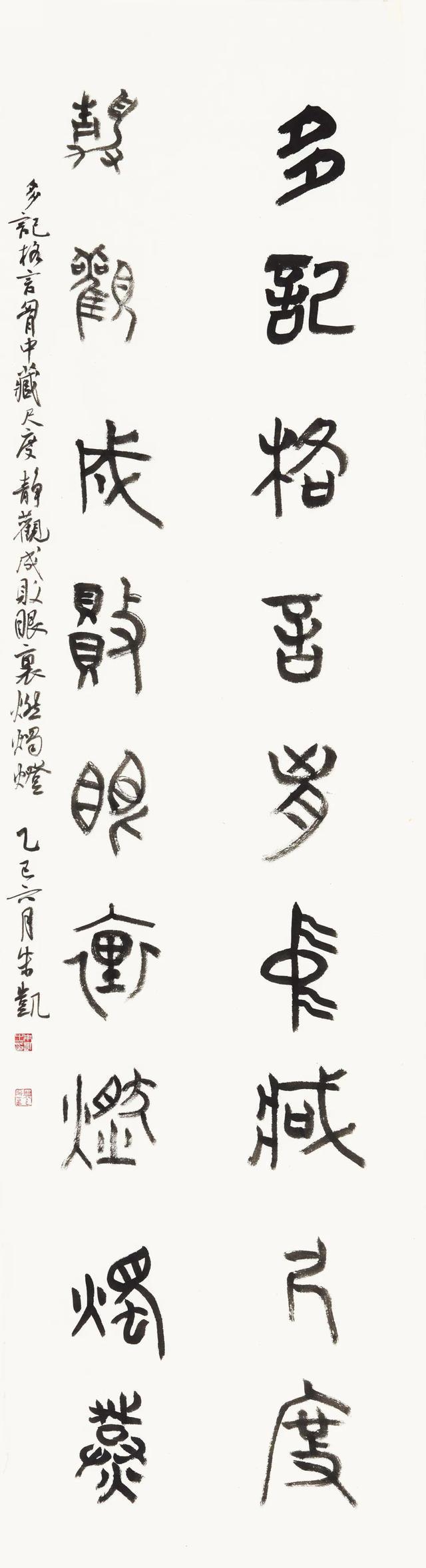

《多记 静观》联180cm×50cm

学 书 有 感

□朱 凯

一直不敢说自己在学书法,别人问时,只说自己在学“写字”。对于书法,我存有敬畏之心;越是走近书法,越能体会到这种古老艺术的博大精深。如果一定要说我对书法的认识,那则是从对线条的把握和体会开始的。古人对笔法的解释,往往两三个字,惜墨如金、极其简略,屋漏痕、锥画沙、印印泥,等等。初看只觉云里雾里,再看后人的解释,也是疑惑甚多,似乎理论大于实践。赵孟頫提出“用笔千古不易”;沈尹默极其推崇“中锋”,好似掌握了中锋,就得到了书法的精髓。但是我发现,很多时候“中锋”也会失去它的光彩。

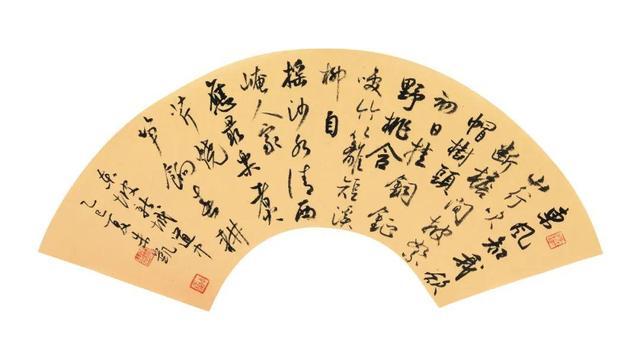

《苏轼 新城道中》26cm×52cm

直至我注意到了“中锋”与八法之“叠”(张伯闻《晋唐书法片札》),将两者结合在一起思考后,才若有所悟,体会到了中唐后笔法的衰落,与时人用笔方式的改变导致中锋力度发生改变有关。中锋,不仅是笔尖在点画的中间行走,而且是如何在点画中心表现出力度与质感,使笔画“立”在纸面。“有力道的中锋”才是传统书法用笔的精髓。古人讲“矬忸”,今人说“提按”。拿着刨子刨木头时,得时时发力,不管怎么刨、刨到哪里,力道都不会减;用针尖刺向皮肤,针尖一旦离开肌体的表面,疼痛感便会消失。刨子才是“有力道的持续的中锋”,提起针尖则失去了压迫感:笔力便由此发生了改变,笔法便由此衰落。

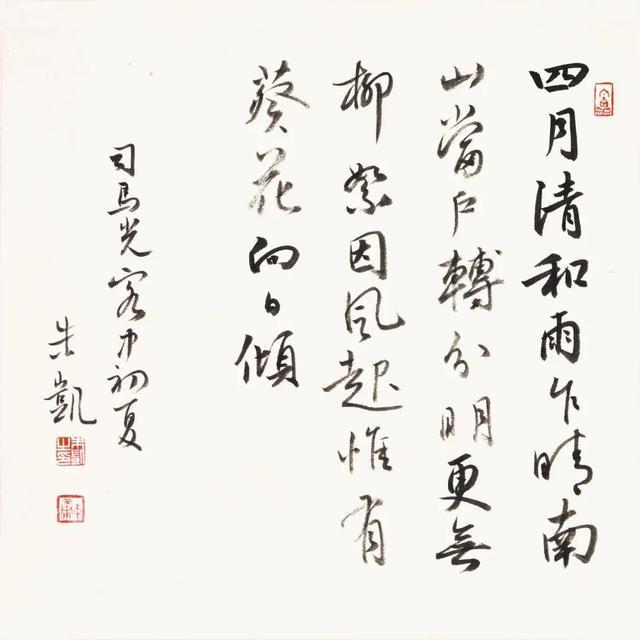

《司马光 客中初夏》34cm×34cm

有了这样的思考,便觉得需要找到一种准确的练习方法才行。如何练习,需要一个切入点。经朋友点拨,我将目光放在了西汉简上。西汉简更多地继承了篆书的用笔,并有所演进,可以让人更清晰地看明白古法的由来。

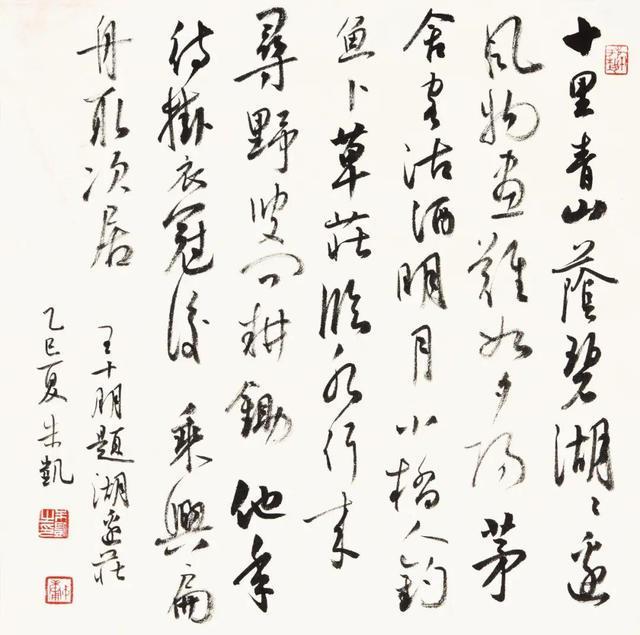

《王十朋 题湖边庄》34cm×34cm

在临习张家山汉简时,我揣摩古人的握笔姿势,在分析他们书写工具和书写对象的基础上,体会到了古人用笔的传承性、延续性和演化的必然性。

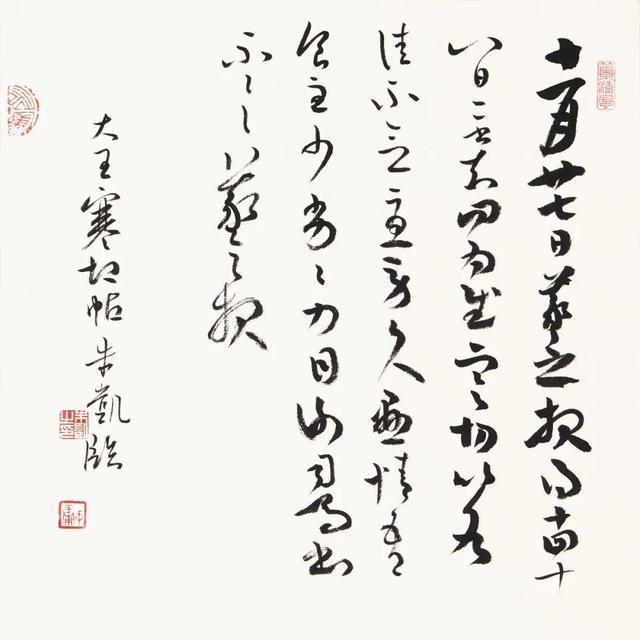

《王羲之 寒切帖》34cm×34cm

竹简,是一种非常窄(很多的只有半厘米宽)而又长的条,将其握在手上,却又能准确书写,那为了不使笔尖偏离中心,只有两种办法可以解决。一是笔尖垂直于简,像锥子一样楔进简面,从而固定笔尖方位。二是从简的上部向下起笔,或者从下部往上起笔,这样的话,起笔路径在简的纵向,可以比较长,不至于让笔尖偏离木简。第一种办法是使笔法延续,延续了篆书的逆入,只不过是垂直与简面的逆入;第二种办法是使笔法演进,产生了后期隶书的起笔方法。用这个方法同样可以分析出简牍书波磔画出现的必然性。在仅有半厘米宽的竹木条上,一横到了尽头,笔尖很容易跑到简的外面,再像篆书一样回锋就很困难。这个时候,甩出去,便成为了最明智的选择。于是,波磔画就出现了。

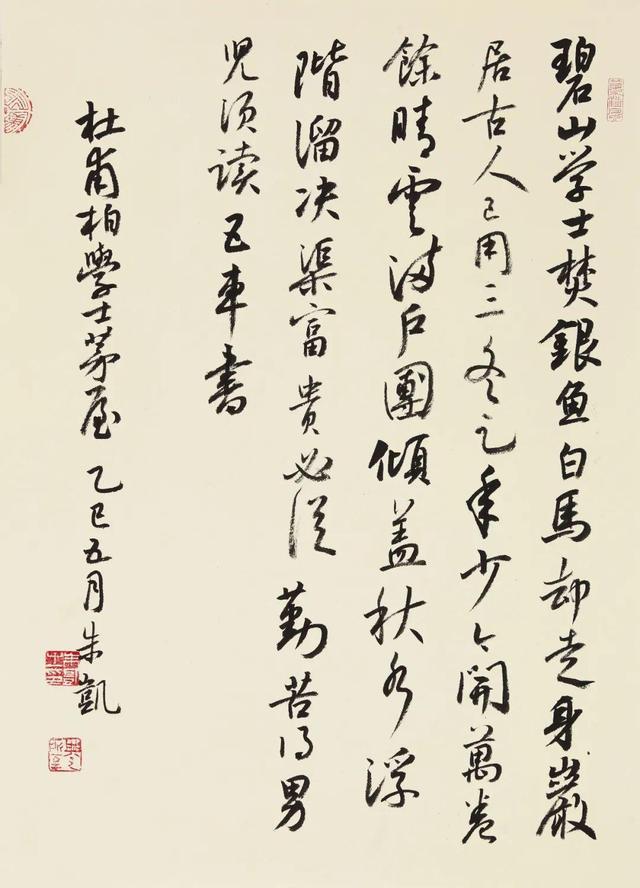

《杜甫 柏学士茅屋》53cm×38cm

从古人事无巨细的琐碎记录中,从遗留墨迹点画质量的统一中,我感受到当时习书人群一定首先经历了大量规范的基础性练习。如果能将这种基础性练习的方法与内容加以破解,那么就一定会对我们当今的书法学习产生促进作用甚至产生更为深远的影响。

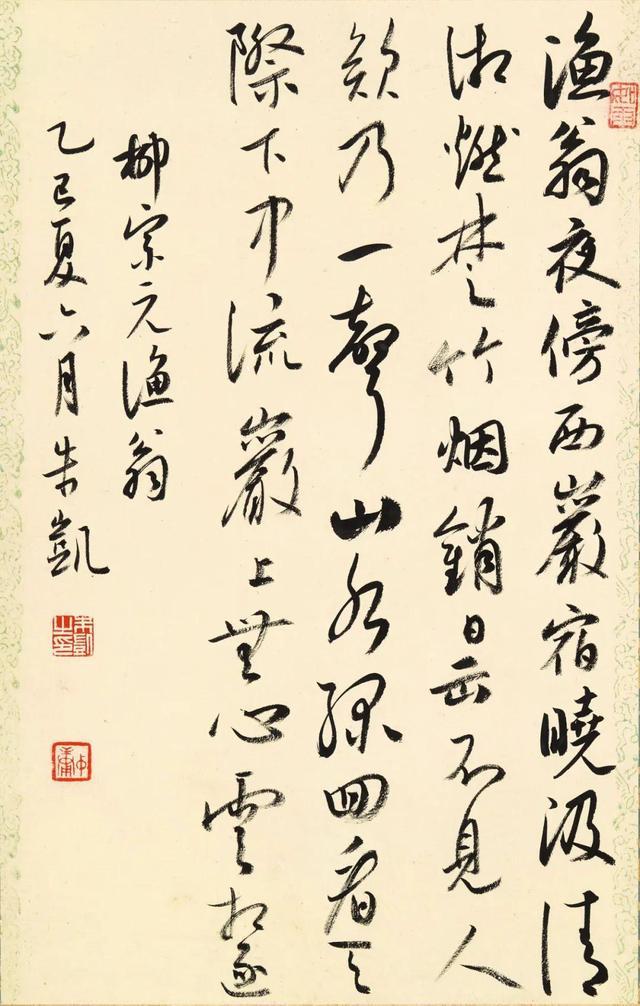

《柳宗元 渔翁》45cm×45cm

从简中,我对用笔有了进一步的理解——“翻”与“叠”的统一。

张伯闻提出,“叠”是书法八法的核心,自中唐后八法残缺,是笔法衰落的主要原因。他认为,“叠”就是使用强大的腕力,把笔尖回搓成圆锥状后再行笔。要做到这一点,必须要经过很多年的训练,才能达到。但是,这个与历史现实不符。

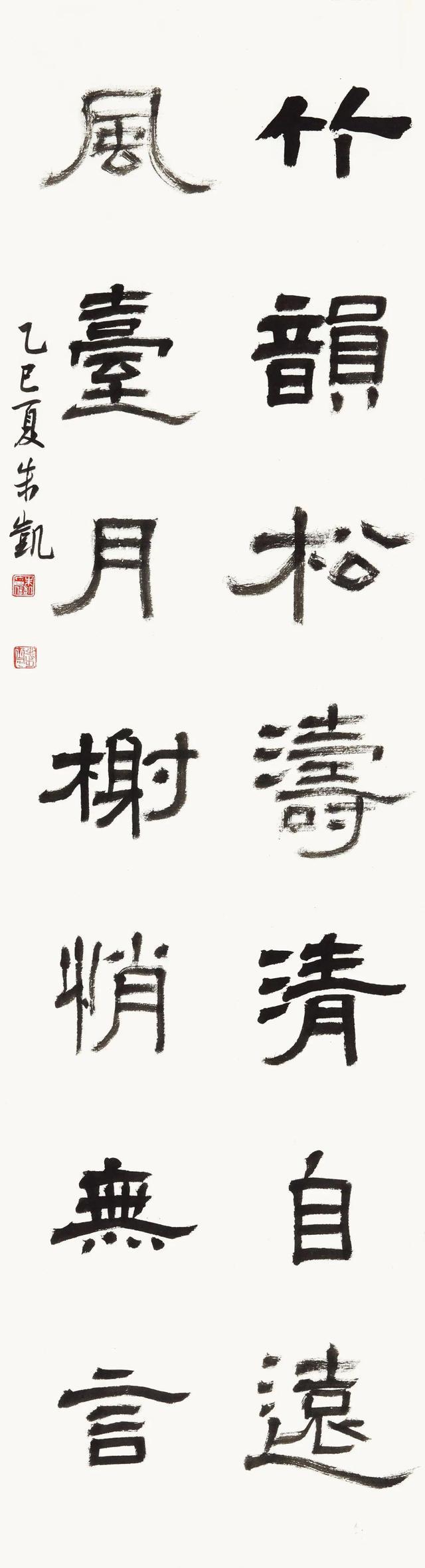

《竹韵 风台》联 180cm×50cm

“翻”,不同于我们通常理解的“翻折”。

弧度是自然产生的;粗细变化也是因为翻笔后笔毫与纸面的摩擦角度产生的。腕是支点。

这更加印证了我当初的想法。事实上,我一直在思考,如何将古人所说的“用笔千古不易”推到各个时代和各个书体中,力求找出其中共通的那个点。

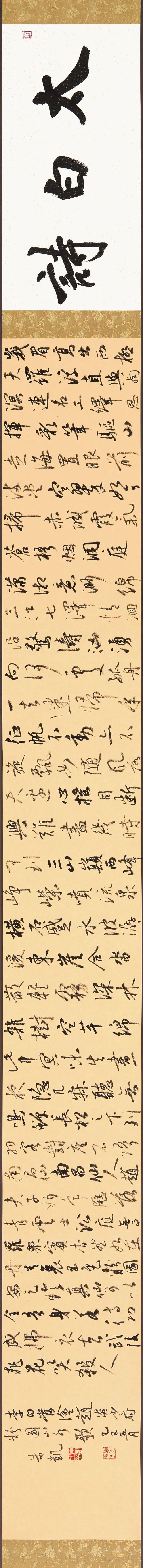

《太白诗》22cm×230cm

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6