文|万象硬核

编辑|万象硬核

«——【·前言·】——»

2006 年,在“六祖故乡”广东新兴县太平镇,一位承包农田的农户从地下挖出一批神奇的树木。

之前这片田地一直是用来种水稻的,被人承包下来之后竟然出现了深埋地下的“原始森林”。

承包的农户发现这一片“原始森林”之后,就开始进行挖掘,将一些树做成瓶塞子卖。

环绕着“原始森林”的土因为看上去富含营养,所以也被农户挖出来,当成花肥卖了。

事情传出去之后,当地花卉协会秘书长来到这片农田查看,发现这些树还有土形成的时间起码也得有上千万年了!

要知道形成时间非常长的东西往往都是非常珍贵的具有很高的科研价值,但这些树和土在法律上却不受保护。

那么埋藏的到底是什么树,为啥理论上不受保护呢?

«——【·珍贵的土和树·】——»

要知道,古老植物的化石确实是受法律保护的,但问题是这块农田中的古老树木还没有变成化石,依然是木头。

而这些树基本上都是水松,有的都已经有1000多岁了。

水松咱们应该都比较熟悉,它属于杉科落叶乔木,成年水松可高达25米,树干挺拔。

水松的树干基部有着显著的膨大,呈柱槽状,这种特殊的结构如同一个稳固的基座,能帮助水松在松软潮湿的泥土中牢牢扎根,有效抵御水流。

除此之外,水松的根系会发育出一种“屈膝状呼吸根”,这些呼吸根会露出土面或水面,就像一个个小小的触角。

在长期被水浸泡的环境中,普通根系难以进行有效的气体交换,而这些呼吸根则承担起了这一重要使命,确保水松能够在缺氧的湿地环境中正常呼吸,维持生命活动。

水松的叶片形态多样,鳞形叶较厚且背腹隆起,如同一片片小小的鳞片,螺旋状地着生于主枝上,排列整齐而有序;

条形叶两侧扁平,常常排成2列,像一把把微型的剑,向两侧伸展;

条状钻形叶则辐射伸展或呈3列状,这种多形态的叶片结构,是水松长期适应不同季节光照和水分条件的结果,充分体现了其强大的环境适应能力。

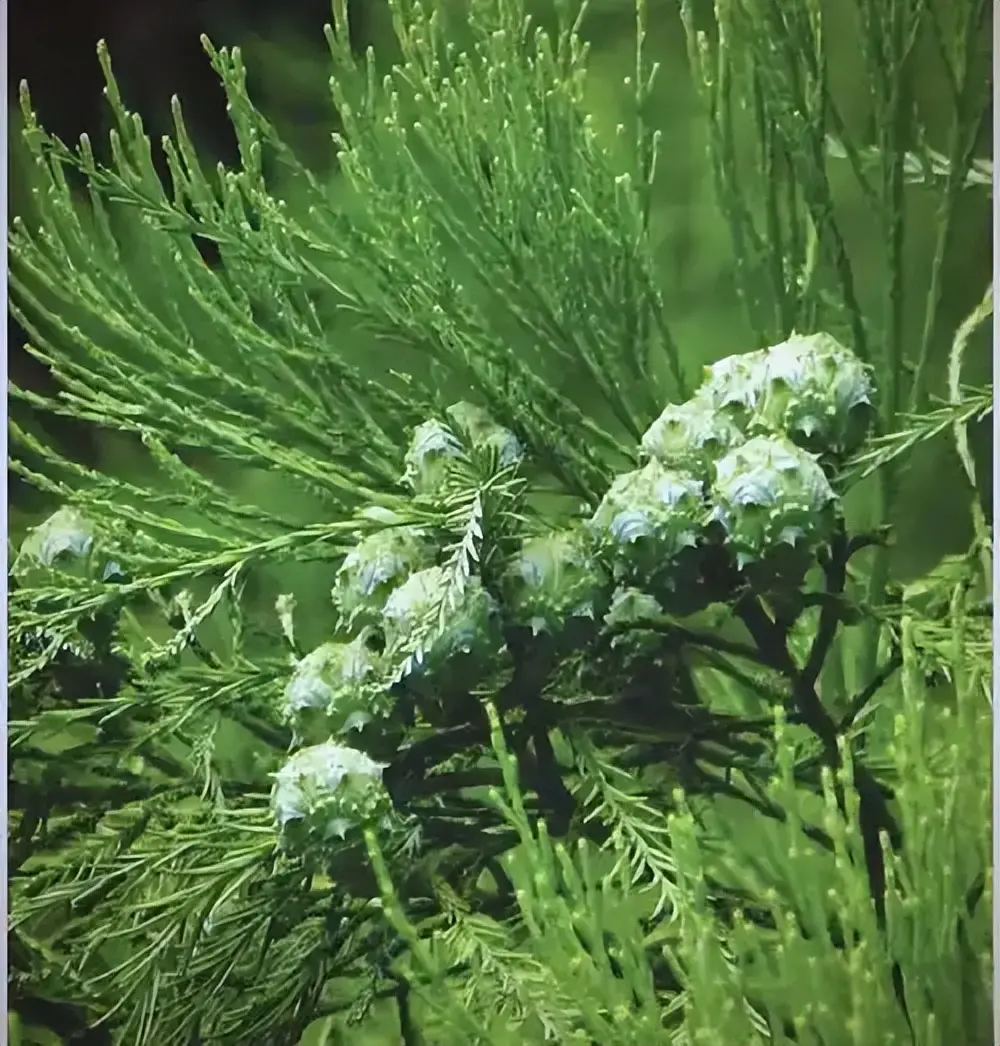

水松的球果是它的繁殖器官,呈倒卵圆形,当球果成熟时,会木质化,鳞片呈覆瓦状排列,严密地保护着里面的种子。

种子呈褐色,是稍扁的椭圆形,它们借助风力或水力传播,去寻找新的生长家园,延续着水松的生命传承。

水松的历史可以追溯到遥远的侏罗纪或三叠纪时期,大约在2.2亿年前。

那时的地球与现在截然不同,恐龙还是地球的主宰,整个生态环境也呈现出与如今大相径庭的面貌。

作为杉科植物中最古老的成员之一,水松见证了地球亿万年的沧桑巨变。

如今,水松仅存一种,主要分布于中国的东南沿海省份还有台湾等地,以及越南的部分区域。

其中,广东珠三角地区是水松的主产区,这里的河畔、湖泊、沼泽等水湿环境,为水松提供了适宜的生长家园。

水松是强阳性树种,对光照和水分有着较高的需求,它的半落叶特性是其适应环境的又一妙招,在秋冬季节落叶,能够减少水分蒸发,以应对季节性的干旱。

水松是科研领域的无价之宝,比如它是杉科植物系统发育研究的关键类群。

它独特的形态特征和漫长的演化历史,为科学家揭示杉科植物的起源与分化提供了重要的线索。

水松的年轮和化石记录,还是研究古气候与环境的重要依据。

通过分析水松年轮的特征,科学家可以推断出对应历史时期的降水、温度等气候波动情况,为古气候学研究提供直接而可靠的证据。

而泥炭土,又称黑土、腐殖土,属于泥煤的一种,它的形成是一个漫长而复杂的过程,是大自然经过千万年精心雕琢的奇迹。

泥炭土是在潮湿环境下,植物残体长期积累并经不完全分解形成的土壤类型,其形成受到水文、气候、植被和地形等多种因素的共同影响,主要分为以下几个阶段:

在洼地或水塘等富营养环境中,水带来了丰富的矿质颗粒和养分,为苔草、芦苇等富营养沼泽植物的生长提供了充足的条件。

这些植物生长旺盛,死后的残体在微生物的作用下分解较快。

由于分解程度较高,积累的泥炭灰分及养分含量丰富,pH 值接近中性,形成了低位泥炭土。

随着泥炭层逐渐增厚,泥炭层与周围含矿质养分的水源联系变少,富营养植物因为得不到足够的养分而逐渐被贫营养的藓类植物所取代。

藓类植物的残体分解速度缓慢,形成的泥炭分解度低、灰分少、酸度高。

而且藓类植被不断向上生长,泥炭层逐渐隆起呈丘状,完全依赖大气降水作为水源,进一步加剧了养分的匮乏,最终形成高位泥炭土。

高位泥炭土的形成速度极为缓慢,大约每年仅能积累约1毫米,其珍贵程度不言而喻。

泥炭土不仅是一种土壤,更是一种具有极高价值的自然资源,所以有关专家认为,不管是还没有变成化石的古树还是泥炭土都应该好好保护。

比如在国际上,许多国家在泥炭地和珍稀植物保护方面有着成功的经验:芬兰对泥炭地的保护和管理非常严格,通过建立自然保护区、限制开采等措施,有效保护了泥炭地的生态功能。

同时,芬兰还注重泥炭地的科学研究和监测,为泥炭地保护提供了坚实的科学支撑。

在国内,除了福建、广西的水松保护工程外,云南的普达措国家森林公园在泥炭地保护方面也取得了显著成效。

该公园通过加强巡护、开展生态教育等措施,有效保护了园内的泥炭地生态系统,为多种珍稀动植物提供了良好的栖息环境。

希望这些经验能够被沿用下来,保护好我国其他地方的珍贵古树和泥炭土资源。

参考:

人民网《新兴挖出地下“原始森林”》2006-10-16

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6