宋代至今已逾千年,但我们仍然与宋代的鸟儿同处一个空间。宋画中有多少珍稀的鸟类?画中的鸟儿如何影响宋画的尺幅?它们是画师写生的结果还是写意的产物?

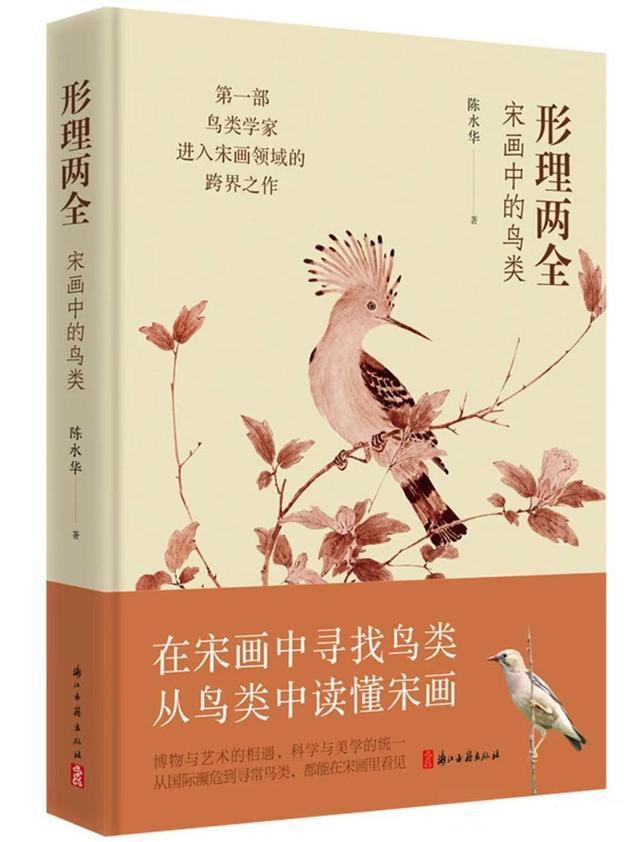

鸟类学家陈水华深入研究宋画,以博物学融入美学理论和西方艺术史的视野,深入解读了宋代花鸟画的画理,写成《形理两全:宋画中的鸟类》(以下简称《形理两全》)。当你读完这本“跨界奇书”后再度站在宋画面前,也许,画中那个花鸟世界将被进一步激活。

是为“名物志”系列访谈之九。

《形理两全:宋画中的鸟类》 陈水华 著 浙江古籍出版社

管窥宋画,置身“深渊”

一直传说宋代花鸟画很写实,但到底有多写实,却是一个被时光掩埋的秘密

上书房:近些年,赏析宋画的艺术类著作很多,而《形理两全》这本书最初吸引我的是您自然科学学者、鸟类学家的身份,这种“跨界”碰撞出了什么?

陈水华(鸟类学家,曾任浙江省博物馆馆长):完成这样一本跨界之作,对我来说是很大的挑战。我是学理工科的,起初研究生态学,后来在北京师范大学读了鸟类学博士。

我观鸟30多年,也从很早就开始观察画中的花鸟。总体的印象是,花鸟画越到当代,越看不懂画家画的是什么鸟,所以我希望从逻辑和理性的角度系统地研究古画里的鸟类。

宋代无疑是中国画的高峰,宋画的代表又首推花鸟画。鸟类是宋画中灵动的精灵,承载着艺术与自然的双重密码。每一次对宋画中鸟类的剖析,都像是一场穿越时空的对话,我试图还原那个时代的艺术与文化语境。这过程需要极大的耐心与专注,正如观鸟时等待最佳观测时机一般,唯有如此,方能收获珍贵的成果。

多年前,陈水华在雨中观鸟

上书房:是什么契机让您开始这项研究?

陈水华:一直传说宋代花鸟画很写实,但到底有多写实,却是一个被时光掩埋的秘密。有一套书的出版,打开了一个窗口,给了我管窥宋画的机会。但管窥之后,我倒吸了一口凉气,仿佛置身于无底的深渊。

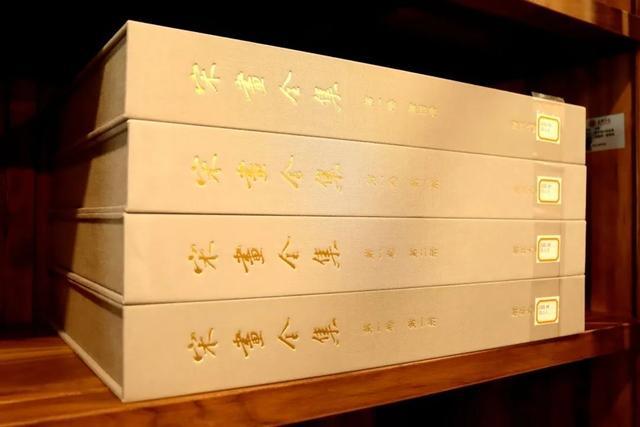

2005年,浙江大学和浙江省文物局共同主持了一个“中国历代绘画大系”文化工程,这个庞大的工程编纂出版了60卷226册,收录海内外文博机构的中国绘画藏品12405件(套)。其中有一本《宋画全集》,收录宋画1014幅。

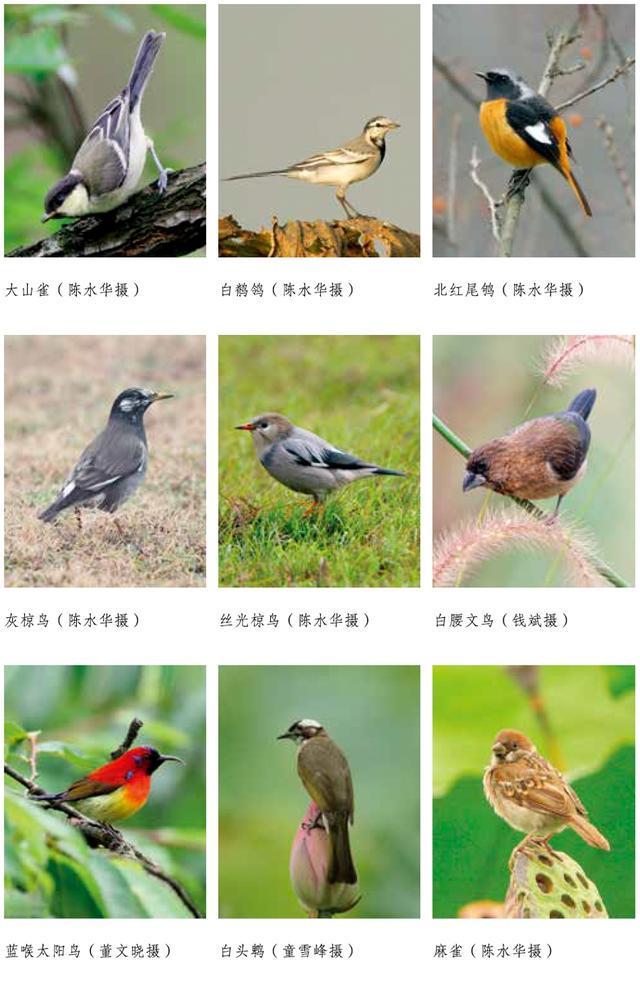

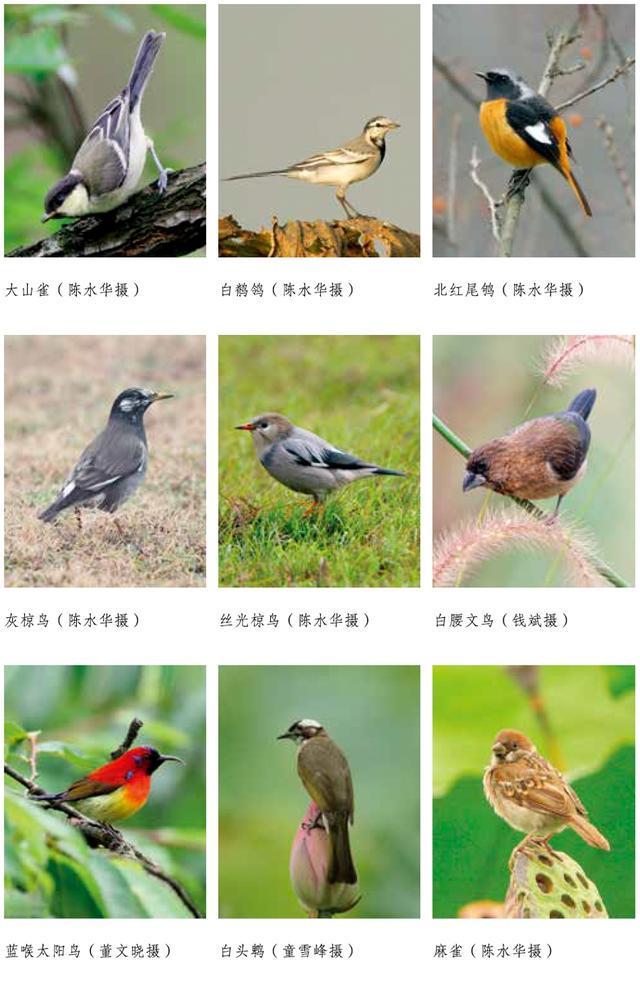

2022年,浙江美术馆举办“盛世修典——‘中国历代绘画大系’先秦汉唐、宋、元画特展”,邀请我做宋画部分的导览。于是我细读《宋画全集》,画中可辨识的鸟类多达67种,令人称奇。

也许又是出于理科生的习惯,我后来把宋画中的鸟类及其出现频次制成表格,有许多惊人的发现。

上书房:我迫不及待地想知道您有哪些“惊人的发现”?

陈水华:(笑)说来话长。总的来说,《宋画全集》这套书里选定有鸟类图像的作品有171幅(占比16.8%),外加虽未收入《宋画全集》但被认为可信的作品3幅,即国内个人藏赵佶《写生珍禽图》、日本大德寺藏牧溪《竹鹤图》和日本私人藏林椿《白桃小禽图》,一共174幅。

《宋画全集》

我对这174幅作品进行分析,画中可辨识到具体鸟类物种的画作数量占比,达到了88%,这个比例远超我的预想。从中,可辨识鸟类共计67种,包括2种国外引进鸟类,分别是华丽吸蜜鹦鹉和禾雀。

此外,还有1种是红腹锦鸡和白腹锦鸡的杂交个体——这两种锦鸡是姐妹种,分布地区有局部重合,在野外自然环境下,杂交现象极少发生,但并非不可能。2016年,四川省鞍子河自然保护区记录到一只成年雄性的杂交个体,而圈养条件为杂交提供了更多的机会和可能。1872年,美国动物学家丹尼尔·艾略特首次报道了这一杂交的存在,而宋徽宗的一幅《芙蓉锦鸡图》则为我们提供了900多年前的杂交记录,这体现了写实绘画所具有的科学和史料价值。

北宋 赵佶 《芙蓉锦鸡图》 故宫博物院 立轴 绢本 设色 81.5x53.6厘米

中国的“文艺复兴”

宋代花鸟画曾经为东西方艺术提供了一次难得的交汇,趋向一个共同的追求——模仿自然

上书房:我第一次从这个角度去思考宋画。这引发我的一个疑问,虽然我不懂鸟类学,但似乎也并不影响我对宋画的审美。类似您这种专业的赏画方式,是否是小众的、必要的?

陈水华:我认为“专业的赏画方式”并不是小众的,也远远不是没有必要的。我给你举几个例子,你听后再度站在宋画面前时,画中的鸟儿连同那个千年前的花鸟世界,将进一步被激活。

比如,宋徽宗素来对写真求实推崇备至,曾有“孔雀登高,必先举左腿”之严谨。但他最著名的作品《瑞鹤图》中却存在着谬误。

北宋 赵佶 《瑞鹤图》 辽宁省博物馆 高头大卷 绢本 设色 51.6x138厘米

这幅画中的错误之处有两个:一是丹顶鹤次级和三级飞羽为黑色,只有初级飞羽是白色,但徽宗却把次级飞羽也画成了白色;二是丹顶鹤飞行时脖子是直的,画中鹤的脖子却画弯了。

尤其是第二点,也许你要说我吹毛求疵。退一步讲,鹤类盘旋降落时脖子会有点弯曲,也在情理之中,但次级飞羽颜色错误的缺陷是确凿无疑的。

《瑞鹤图》局部

上书房:这太精彩了!通过画中的鸟儿,我们似乎可以穿越时光,距离作品背后的古代画师更近了,这就是一把解锁宋画的钥匙吧?

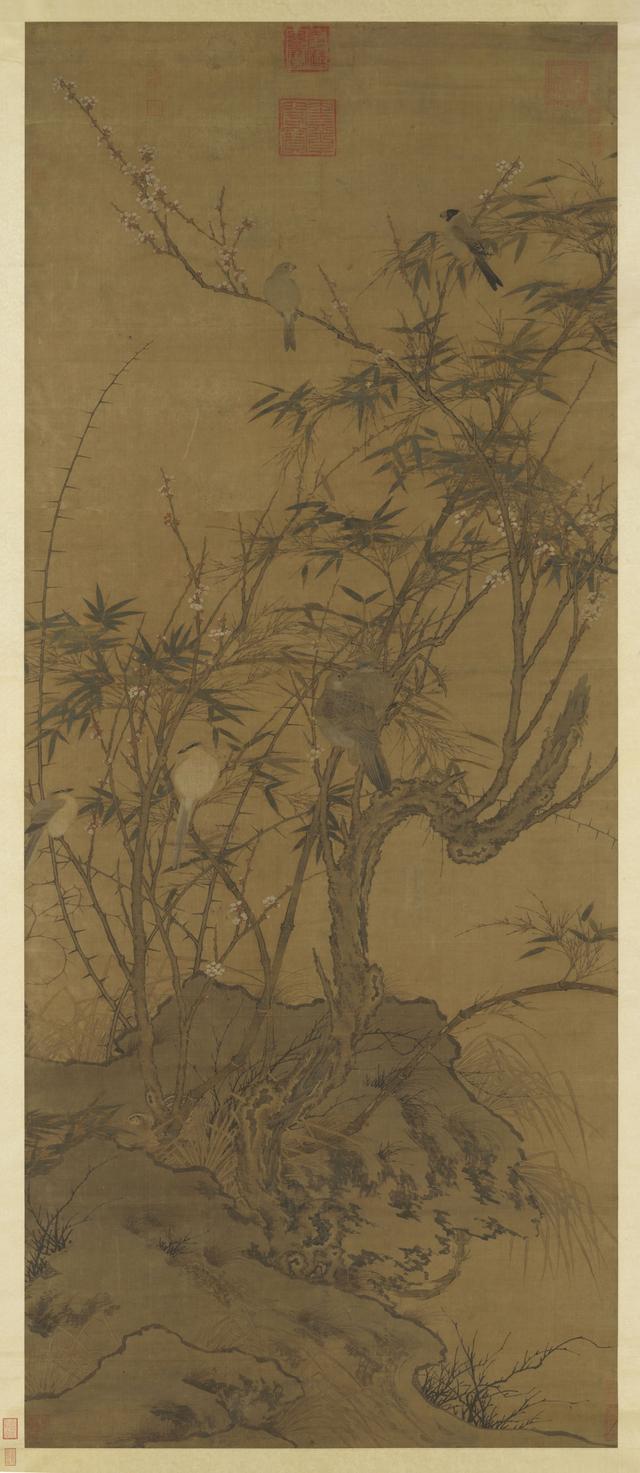

陈水华:是啊。还有一幅宋画令我印象深刻。台北故宫博物院所藏的佚名作品《梅竹聚禽图》,可以算作是小景花鸟。画面是一处坡地,梅、竹、荆棘丛生,荆棘和梅枝上高低栖息着三对鸟儿,从上到下分别是黑头蜡嘴雀、山斑鸠和楔尾伯劳,地面上还有一只鹌鹑。

出生在美国的著名中国美术史专家高居翰在《溪山清远》一书中对这幅画称赞有加,认为是宋代花鸟画的精品,但我并不认同他的观点。高居翰认为,作者将三对鸟儿摆放在一起,有一种非自然的超写实味道。这幅画的问题正出在这里。自然界中,3种鸟类均成双成对地聚集在一起,虽然很少,但并非不可能,这不是我所诟病的。

宋 佚名《梅竹聚禽图》绢本 立轴 设色 258.4x108.4厘米 台北故宫博物院藏

这幅画的问题在于,作者将3种鸟类生硬地置于画面之中,完全不顾其栖息状态。

树枝上的六只鸟儿,不管正面反面,大多看不到脚,这就导致我们不清楚这些鸟类与树枝之间的栖息关系。感觉不知道它们是怎样站在树枝上的,难道脚是长在背上的吗?据我推测,画家并不熟悉鸟类与树枝间的栖息关系,只是把别处现成的鸟类图像搬过来,成双成对、生硬地“安放”在画中。高居翰显然也感受到了这一不自然的诡异迹象,但不明就里,误认为这是一幅超越宋画时代风格的“超现实”的作品。

上书房:这么一说,宋画中的确有很多秘密未被我们破解呢!

陈水华:是啊。花鸟画在宋代横空出世,工细设色,完全描摹自然,其写实程度至今仍可与身边的自然一一观照。而宋代之后,这样的传统逐渐丧失,至今只留回响。

我们常说东西方艺术是两种完全不同的艺术,不论追溯源头,还是后世延续,似乎都没有多少共通之处。然而,宋代花鸟画曾经为东西方艺术提供了一次难得的交汇,趋向一个共同的追求——模仿自然。自宋代之后,中国绘画中曾经具有的这一特质,有如昙花一现,逐渐消失,终于导致东西方艺术再次分道扬镳,并渐行渐远。

所以,有学者把宋代比喻为中国的文艺复兴时期,比西方的文艺复兴早了300多年。

“写生摹形”与“写意传神”

宋代画家创作题材的多样性和出色的造型能力,皆是后世难以比拟的,这不能不说是得益于当时的写生风尚

上书房:您说过,随着科学的发展,我们对这个世界的认识已经越来越清晰。但有一个领域依然云山雾罩,现有理论也多含糊其辞,甚至矛盾百出——这个领域就是审美和艺术。

陈水华:是的。我从自然科学的维度,重新梳理了花鸟画的起源,界定了宋画的风格、法度和传承等问题,也指出一些名物乱象和画作中“走形失理”等问题。

我们今天讨论宋画,往往心怀敬仰,甚至无限拔高。但我们还是应该关注到宋画中一些临摹的粗疏、画师态度的马虎抑或造型能力的缺乏,这对于我们看清存世宋画的基本面貌、鉴定与传承,都具有重要意义。

上书房:书中关于“写生摹形”与“写意传神”的诠释,观点独特而令人信服,是什么促使您去重新解读这些艺术专业术语?

陈水华:观赏宋画过程中我产生了一些疑问。《宋画全集》中常出现一个词——写生。写生珍禽、写生蛱蝶、写生草虫、写生栀子、写生紫薇……几乎在每一个画家名下都有写生作品。

北宋 赵昌 《写生蛱蝶图》(局部)故宫博物院 长卷 纸本 浅设色画心27.7x91

宋代花鸟画家几乎都很写实,为什么要特别为其中一部分作品冠以“写生”的名称呢?这些以“写生”为名的作品,与那些非“写生”作品到底有什么区别?我想,应该不只是“是否如实描绘实物”这么简单。

为了回答这个问题,先要设身处地让自己成为宋代画家。花鸟很难通过观察再依靠记忆去复原,对着实物描绘几乎是必需的。那时的画家也没有类似《芥子园画谱》可以照着画,且花鸟画兴起不久,更无大量的“古人”画作可以师法,而从同辈那里临摹肯定是名家不愿意做的事,那么肯定是到自然界中去写生。对着实物创作的作品,才会被冠以“写生”之名,这也符合宋人的“格物”精神。

上书房:有学者认为,我国古代画家虽然也强调“师法自然”和“写生”,但很少像西方画家那样真正地外出写生,宋代画家是怎样的呢?

陈水华:是有这样的观点,认为中国画工具不易携带和野外使用,所谓的写生,并非西方传统中在野外现场的写生,而是通过“目识心记”,也就是通过观察和记忆来实现的。比如饱览名山大川,观物之形,观物之理,回家以后凭记忆下笔。

我认为,这应该是多数山水画家通用的方法,在花鸟画中大概率行不通。

宋代的“写生”,除了“师造化”的字面意义之外,还有一层意思,强调的不是绘画的过程而是其结果,关注的并非画家是否对景起稿,而是作品是否逼真写实,写实的作品则谓之“写生”。

宋代画家创作题材的多样性和出色的造型能力,皆是后世难以比拟的,这不能不说是得益于当时的写生风尚。

南宋 林椿 《写生海棠图》 台北故宫博物院 册页 绢本 设色 23.4x24厘米

上书房:那么宋代有写意画吗?

陈水华:有。“写意”一词在元代才开始出现,宋代虽无这个词,但确实已经出现了我们今天熟悉的写意面貌的花鸟作品。一是以文同、苏轼、扬无咎、赵孟坚为代表的文人画,作品多以竹、梅、兰、石为主题,几乎不涉及鸟类;另一是以梁楷、牧溪为代表的禅画题材,囊括了人物、山水和花鸟。也就是说,宋画除了院体工细这一主流,还有文人画和禅画这两个写意旁支。

但写意的“意”到底是何意?关于这点,画史或画论交代并不清晰。不严谨的表达容易引起歧义,与工笔画对应的写意画,正确表述应该是简笔画,其往往有两种含义,一是重自我表达,写的是作者的心意;二是重表现对象的神态,写的是物的精神。

对世界的一份诚意

宋代画院的画师,将“形理两全”作为追求的最高目标,正所谓“于形既不可失,而理更当知”

上书房:中国美术学院院长高世名这样评价《形理两全》:“这是一位鸟类学家对宋画的系统解读,更是当代博物学与中国画学之间一次别开生面的互鉴。”作为书画界的“外行”,您解读宋画时会产生自我怀疑吗?您的观点得到艺术家和艺术史学家的认可吗?

陈水华:我还是比较自信的。因为我运用科学的方法对宋画进行研究,然后提出我的看法,我觉得自己是对的,我的研究结论也得到了许多艺术家和艺术史学家的认同。

浙江大学艺术与考古学院缪哲教授有一个观点我很认同,他认为宋画并不是从宋代以来就一直清晰的概念,很长时间人们并不清楚什么是宋画,也不认为宋画是重要的,过去100多年,我们对宋画的认识才发生了翻天覆地的变化。我所做的是借助《宋画全集》等当代汇编的素材,像拼拼图一样将宋画拼出一个新的面貌,我希望把我的研究成果给从事艺术的人看。

上书房:正如这本书的名字,您认为“形理两全”是宋画最鲜明的特点?

陈水华:可以这么说,从对宋画的研究中我可以感觉到,宋代画院的画师将“形理两全”作为他们追求的最高目标。

从“形”的层面来看,宋画对鸟类外形的刻画堪称极致,鸟的形态、羽毛、喙爪等细节,与真实鸟类几近一致,画家运用细腻的线条与丰富的色彩层次,将鸟类的形态与质感完美呈现。还有的画家笔下鸟的尺寸大小与现实极为接近,这就可以解开宋画尺幅的奥秘;而“理”则体现在多个维度,既包含鸟类与自然环境、季节的紧密关联,这其中也涵盖绘画本身的法则与规律,以及画家借物抒情所表达的思想情感。

宋 林椿《枇杷山鸟图》故宫博物院 绢本设色 27.2x27.6厘米

上书房:正所谓“于形既不可失,而理更当知”。

陈水华:是的。“形”“理”的概念源自宋代苏轼和文同,一方面是对形态的精细描绘,另一方面则是对事物本质的理解。

苏轼和文同认为,山石烟云都无常形,人物、花鸟、器物则有常形,把自然对象分为有常形和无常形两类,就算没有固定形态,也有其内在规律存在。

在理学刚刚兴起的宋代,认为万物背后都有一“理”,衍生到花鸟画中,便是当时的画家除了对形态、神态极为精细的追求之外,亦追求“画理”——体现在具体的创作中,便是要留意鸟的“生态”——鸟与周遭环境的关系、在什么样的栖息地生活、在哪个季节出现、鸟的种种习性、在画中的表现都要与现实相符。

在这“形理两全”的艺术背后,是两宋画家们对世界的一份诚意,更是中国艺术界寥落已久的名物、博物、格物的伟大传统。

审美能力是基因本能

当你被一幅宋画吸引时,别忘了那是祖先刻在基因里的“生存点赞”——“美”不过是进化用最优雅的方式,把生存智慧写进了我们的本能

上书房:您还写过一本书《美是进化的奖励》,对于古画的审美研究被上升到一个更高的层面,直面更核心的问题,即我们为什么乐于欣赏艺术、又为什么喜欢美的事物。您得出了什么结论?

陈水华:科学家发现,当我们欣赏美景或艺术品时,大脑会开启一场“狂欢派对”,视觉皮层快速解析图案,多巴胺系统释放愉悦信号,甚至连掌管记忆的海马体也参与其中,这是“神经美学”揭示的真相——

审美快感本质上是大脑对特定刺激的“奖赏反应”。

我们的大脑有两种工作模式:一种是“自动模式”,比如饿了想吃饭、看到蛇会害怕,这些反应快如闪电,不用思考,它们是进化固化下来的“生存程序”,就像手机预装软件,专为解决吃饭、避险、找对象等基本问题;另一种是“思考模式”,比如解数学题或计划未来,需要主动动脑,耗能高且容易出错。黑格尔的“美是理念的感性显现”则揭示美把生存智慧包装成感官享受,蝴蝶翅膀的艳丽、人类艺术的震撼,本质都是进化筛选出的“有用信号”。

上书房:也就是说,审美能力是人类进化的结果和刻在基因里的本能?

陈水华:总结来说,美是一本用感官书写的生存手册,用愉悦感引导我们靠近有利资源,用厌恶感帮我们远离危险。当你被晚霞惊艳或者被宋画吸引时,别忘了那都是百万年前祖先刻在基因里的“生存点赞”——它提醒我们,所谓“美”,不过是进化用最优雅的方式,把生存智慧写进了我们的本能里。

大杜鹃寄生赭红尾鸲(陈水华摄于甘肃莲花山)

上书房:您认为审美是一种人与动物共有的“生存本能”,那么从审美到艺术创造,您又为何将这个过程称为“艺术是美的失控与逃逸”?

陈水华:审美是动物的生存本能,这无疑是动物和人类演化史的主旋律。然而,随着自主意识的觉醒,人类逐渐摆脱奖惩系统的控制,追求对美的利用——山珍海味不再为了果腹,锦衣貂裘不再为了保暖,高楼大厦不再为了庇护。美成功逃逸,摆脱了基因的控制,终于产生了所谓的艺术。

所以,艺术是美的失控与逃逸,它无功利性和目的性,只为单纯的愉悦和心灵的抚慰。艺术成了人类对基因最典型、最彻底的反叛。

上书房:可是艺术也有功能性和功利性。

陈水华:毫无疑问,原始艺术是功能性的副产品,并非独立的存在。拉斯科洞穴岩画上的动物形象,如果只是用于祭祀,本不需要如此生动逼真,但创作者在长期的实践过程中,手法越来越熟练,技艺越来越高超,审美的意识不免觉醒抬头,于是在其“功能性”消退之后,留下了我们今天依然可见的“艺术性”。

绘画艺术和所有其他艺术门类一样,都是先具有实用性再生发出艺术性,最后才独立为纯粹的艺术。理解了这一过程,也就理解了中国早期艺术乃至世界早期艺术的发展和演变。

上书房:这让我想起中国远古陶器和青铜器上的纹饰,中国的早期艺术,到底是从具象到抽象,还是从抽象到具象?是否了解了艺术嬗变的过程就是了解了我们自己?

陈水华:中国的早期艺术,从具象到抽象还是从抽象到具象,一直有两派观点。持前一个论点的中国思想家李泽厚认为,先有龙的形象,再逐渐演变为抽象的龙纹,先有鱼的形象,再逐渐演变为抽象、简化、风格化的鱼纹。持后一个论点的奥地利艺术史家李格尔认为,先有风格化的装饰纹样,后才有写实风格的绘画。

在我看来,文字出现之前,图像是最重要的表达方式。动物、植物、人和物体,最先出现时,不论是在远古人类的心中还是“笔”下,一定是具象的。画得像,也就是复原自然,一定是远古创作者追求的目标。因为只有尽可能具象,才可辨识、可交流,也才具有实用功能。但随着图像所代表的意义被普遍接受,图像的线条才需要逐渐明确、逐渐简化和风格化成为固定的图案或纹样,最后甚至成为一种抽象的符号。

原始功能性图像存在三种演变过程:其一是功能性逐渐加强,艺术性逐渐消失,从具象演变为抽象,再演变为符号,这就是原始文字的演变;其二是功能性和艺术性交替并行,从具象演变为抽象,再演变为图案,最后,图案的功能性丧失,成为纯粹的艺术装饰,这就是纹饰的演变;其三是写真图像的功能性逐渐消失,艺术性逐渐独立——这,才是我们今天熟悉的绘画艺术。

原标题:《鸟类学家深入研究宋画后写下两本“奇书”,还发现了人类进化中的一个奥秘》

栏目主编:王一

来源:作者:解放日报 栾吟之

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6