2011年,一个16岁的少年,站在家门口,一边准备博士考试,一边逼问父母:“你们到底买没买北京的房子?”

问话的少年名叫张炘炀,一位被称为“最小博士”的天才,可是如今却因为房子和父母发生了巨大的分歧。

当时张炘炀的理由很简单,他推算北京过往的房价,得出的结果是,当下买房最合适。

只是谁也没想到,这个看似“任性“的要求,竟成了他人生急转直下的起点。

一切都因为父母的欺骗。

01

张炘炀出身于辽宁盘锦的一个普通工薪家庭,父亲是小公务员,母亲是教师,两口子一门心思想让孩子出人头地。

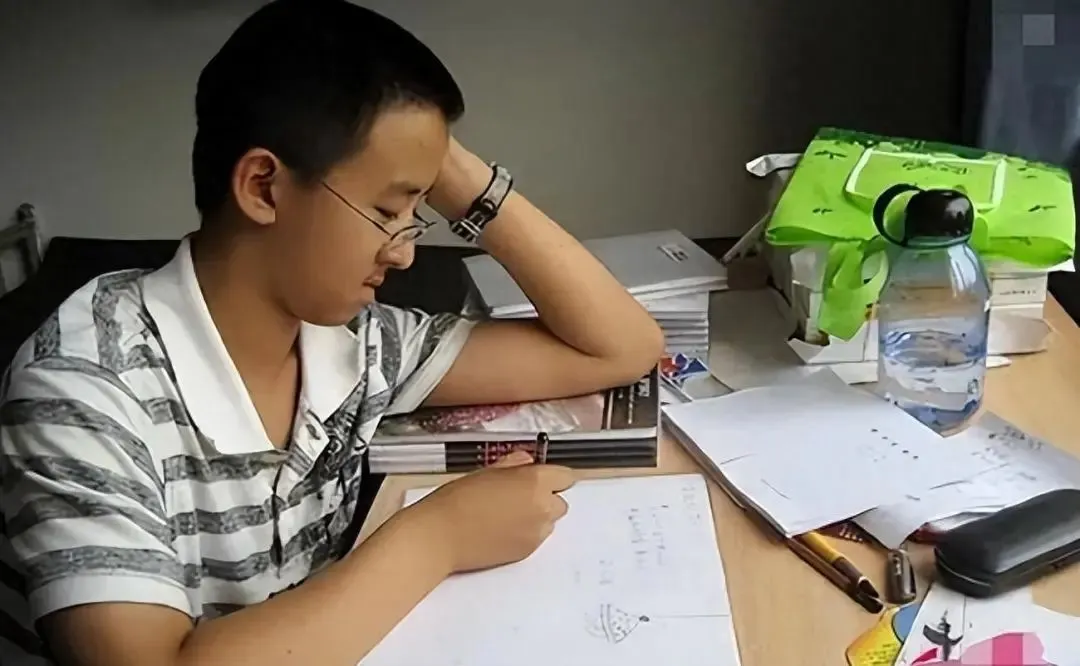

别人家的孩子,两岁还在学说话,可张炘炀两岁时就能认千字,五岁读完小学课本,七岁开始上各种课外班。

同龄孩子还在写字母时,他已经开始做代数题了。

虽然张炘炀的童年被学习填满,可父母们并不觉得孩子辛苦,他们认为这是赢在起跑线。

10岁那年,张炘炀和万千学子一起走上了高考考场,以505分被大学成功录取。

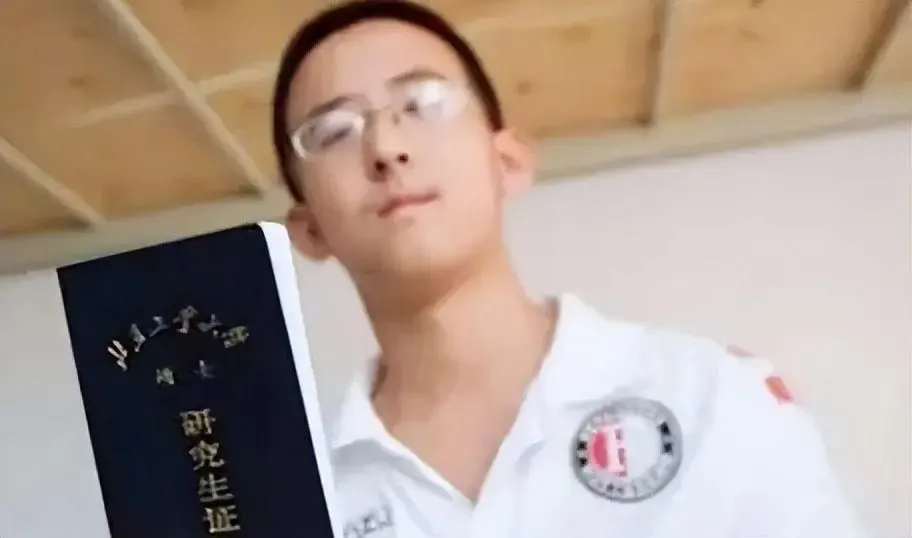

13岁时,张炘炀就开始读研,16岁考博,每一步都精确得像规划好的公式。

媒体追着拍,网友争着夸,那时的张炘炀,是全国瞩目的榜样,是别人家的孩子的代名词。

但外界看到的光鲜,只是结果,压根没人问,这一切他是否愿意,更没人关系他累不累,开不开心。

他每天生活在教室和课题之间,从来没打过球、没追过剧,也没交过同龄朋友。

他的人生,被灌输的思想,一直都是越早成功越好,仿佛一刻停下脚步,就要被抛弃。

02

当年提出,考博前必须买房这个条件时,张炘炀才16岁。

对绝大多数人来说,这简直是天方夜谭,可对他来说,却有着清晰的逻辑。

他提前算好了北京未来的房价走势,觉得早点买就是稳赚不赔,而且父母也曾信誓旦旦承诺:“等你有出息,就给你在北京安家”。

于是,他把这件事当成一种交换,也是一种兑现,他不要豪车、不求名利,只要一个踏实的住所。

他不是在勒索父母,而是在为自己要一个确定的未来。可父母没答应,或者说,压根不愿意真买。

他们转了个弯,在北京租了套房,然后告诉张炘炀:“房子已经买下”。

这场所谓的“善意的谎言”撑了足足有三年之久,后来张炘炀无意中发现了真相。

那一刻,他突然觉得,原来自己不是父母的心头爱,始终只是他们棋盘上的一颗子,原来自己想要的安全感,只是一个空头支票。

张炘炀崩溃、愤怒,对父母更是失去了信任,他不再认真读书,也不再积极做研究。

天才的光环,从此暗淡。

03

博士毕业之后,张炘炀去了西部某师范学院当讲师,干了两年就辞职,他也曾试图创业,结果屡屡受挫。

最后,他选择彻底躺平,他不找工作、不读书、不社交,靠父母每月几千块的生活费生活。

他活得不苦,也不富,却特别安静,不像外界期待的那样,继续发光,反而活成了某种反面教材。

2023年,张炘炀接受采访时,说了一句话:“现在的生活,是父母曾经许诺过的代价。”

他认定,父母欠他一套北京的房子,而这笔情感债,现在只能通过生活成本慢慢偿还。

有人听完气得发抖,说他不知感恩,也有人觉得他是看破红尘,活出了自己的节奏。

但不管别人怎么看,他活得越来越像自己,哪怕方式不被理解。

张炘炀的状态让人震惊,却也不能全怪他,这又何尝不是父母过度操控的结果呢。

04

张炘炀不是第一个陨落的神童,也不会是最后一个。

他的故事,本质上是一个关于“被提前定义的人生”的隐喻,他的问题不在于智商,而是从头到尾都没机会真正认识自己。

一个孩子被父母当作赌注,从小被灌入早点成功、早点出人头地的思想。

除此外,外界又层层加码,媒体报道、网友围观、社会奖励,把天才包装成完美模型。

可模型终究不是人,一旦模型开始裂开,就不是一点点碎,而是整个崩塌。

张炘炀之所以选择彻底躺平,或许不是堕落,而是厌倦,他受够了被定义,也累了。

他想拥有自己的节奏,哪怕慢一点、差一点,也不要再走别人替他规划好的路。

我们经常用“啃老”这词指责年轻人,但很少有人追问,这个人是怎么走到今天的?他是不是曾经已经为别人活了太久?

05

张炘炀的沉寂,看似是一场教育失败,其实更像是一面镜子,把我们惯常对成才的执念照得一清二楚。

我们太容易用成绩衡量价值,用名校定义成功,却忽略了成长本该是一场探索,而不是一条窄路直通高塔。

一个人天赋再高,也不能被压榨到只剩结果,一个孩子再努力,也有权利说“不”。

希望以后再看到神童的时候,不要只是夸他聪明、讲天赋,更应该多问一句,他过得自在吗?他有没有童年?他想成为什么样的人?

愿每个被天赋裹挟的孩子,都能在人生路上慢一点、自由一点。

也愿我们这代人,学会把目光放低,不要只盯着成功和结果,而是看到人、看到选择、看到那份独属于自己的生活节奏。

因为人生不是赛跑,真实地活着,才是赢。

来源/砍柴书院

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6