【编者按】7月1日,书画家、学者,吴祖光与新凤霞之子吴欢先生携家族珍藏的30余件艺术珍品莅临中国国家画院,将这些作品无偿捐赠给中国国家画院。在明德楼二层的展厅内,这些跨越三代人的艺术瑰宝汇聚一堂,齐白石、吴瀛、吴祖光、新凤霞等艺术大师的墨宝交相辉映,铺满了一整块墙面,令人震撼。这些作品不仅展现了吴氏家族深厚的艺术积淀,更承载着重要的历史记忆和艺术价值。在中国国家画院院长、中国美术家协会副主席刘万鸣,中国国家画院党委副书记、纪委书记王青云,中国国家画院美术馆副馆长杜浩等人的见证下,这批珍贵的艺术遗产正式移交中国国家画院。据悉,中国国家画院将为此举办隆重的捐赠仪式,并策划专题艺术展览,以此向吴祖光、新凤霞等艺术大师致敬,并感谢吴欢先生无私奉献的文化情怀。此次捐赠不仅是艺术珍品的传承,更是文化精神的延续。为此,《中国美术报》特别专访了刘万鸣,请他为我们讲述这批珍贵藏品背后的动人故事。

1953年,第一排左起为齐白石、徐悲鸿、新凤霞,第二排左二起为郭秀仪、胡潔青、廖静文、董希文、于非闇

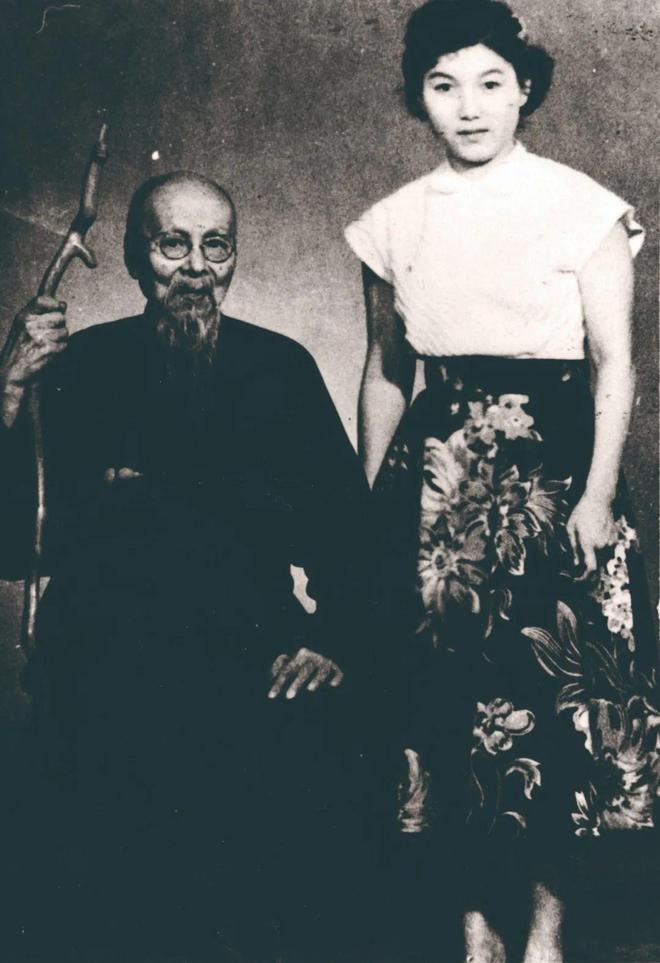

齐白石和新凤霞

中国美术报:您是如何与吴欢先生结缘的?

刘万鸣:我与吴欢先生相识多年,可谓忘年之交。他虽已年逾古稀,但为人热情豁达,我们常以兄弟相称,相处甚欢。说起吴欢先生的家世,实在令人肃然起敬。

其高祖吴殿英为清朝官员,与张之洞共事。祖父吴瀛为文博史家、文字学家、画家,是故宫博物院创建人之一。其叔吴祖强为著名音乐家,生前曾任中国文联党组书记、中央音乐学院院长。其父吴祖光先生、其母新凤霞女士都是中国文化界的泰斗。特别是新凤霞老师,作为戏曲大师,其艺术成就在当时可谓家喻户晓、影响深远。作为美术工作者,我对新凤霞老师尤为关注,不仅因其艺术造诣,更因其与齐白石大师的渊源——她曾拜齐老为义父,这段艺坛佳话至今为人称道。新凤霞老师气质超凡,据说齐老也常赞叹其风采。

前文提到吴欢先生的祖父吴瀛先生,作为故宫博物院的创建人之一,在文化界的地位举足轻重。1931年,故宫博物院决定精选部分文物南迁时,吴瀛先生参与其中,为首批南迁文物监运员。每当与吴欢谈及家世,说到其祖辈时,他总是很惊讶:“万鸣兄竟对我家如此了解!”确实,如今记得这些往事的人不多了。我告诉他,这是我从学生时代养成的读书习惯而得来的。正因这份了解,我们的情谊愈发深厚。

前不久,我们一同前往浙江杭州参加全国政协组织的调研活动,其间采风写生的闲暇时间,我们常常促膝长谈。记得有一次,我们一同到“西泠印社”调研,吴欢先生突然说:“这儿和我们家有渊源。”细问之下,他告诉我,西泠印社的社址是其祖父吴瀛胞姐吴琴清与其丈夫李青崖的婚房老宅,当时吴欢先生的高祖吴殿英与李家高祖李辅耀同在浙江为官,后李氏举家回返湖南长沙故乡,临行之际将名曰“西泠寓斋”的房产赠送给好友吴昌硕成立“西泠印社”之用。当天,吴欢先生还将两张其姑奶奶的老照片赠予西泠印社。由于我平时除了绘画,也热衷于研究艺术界的掌故,所以对他家族的了解比常人更深一些。他感动地说:“真没想到,你对老一辈艺术家如此尊重。”其实,了解这些历史,对我而言既是学习也是充实自己。从谈论他的父母、祖父,到整个家族的艺术传承,我们的友谊也在这份共同的文化情怀中,结得更加深厚。

1953年,新凤霞与吴祖光合影

新凤霞生活照

新凤霞在电影《花为蝶》中扮演张五可的剧照

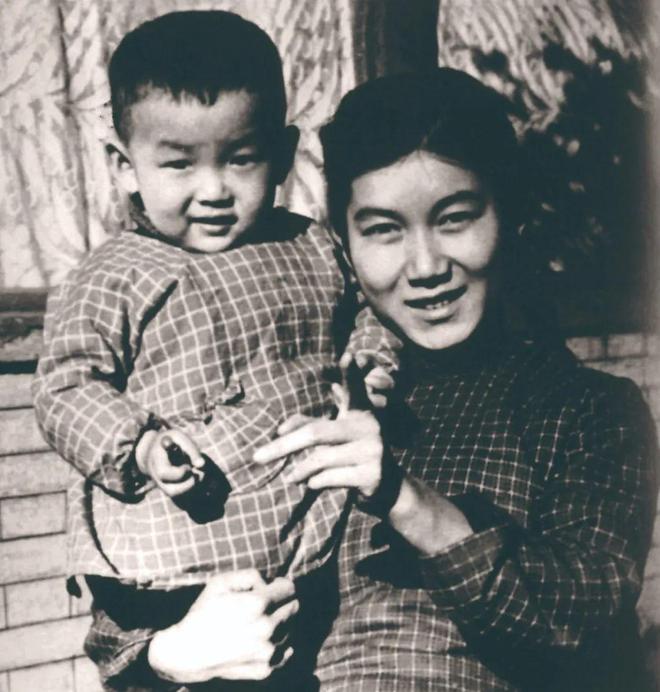

1955年秋,新凤霞与爱子吴欢

中国美术报:吴欢先生捐赠30余件家藏给中国国家画院,这捐赠背后有哪些故事?

刘万鸣:这段缘分说来奇妙。吴欢先生为人直爽真诚、言谈风趣。有一次我问他:“您这爱说爱笑的性格是随父亲还是母亲?”他略作思索答道:“随我父亲,随吴祖光先生。”我不禁会心一笑,正是这份真诚与率真让我们成为挚友。

某日,吴欢先生突然对我说:“万鸣兄,看到你组织了这么多次捐赠,我也想将家中祖传的一些文物捐献给国家。”他特别强调我们之间的缘分,表示愿意将这批珍贵文物捐赠给中国国家画院。听闻此言,我自然欣喜万分。随后,吴欢先生通过手机向我展示了部分藏品:其祖父吴瀛先生的画作与诗词、其父吴祖光先生的书法、其母新凤霞女士的花鸟画、新凤霞与吴祖光夫妇合作的书画作品,此外还有齐白石先生和故宫博物院首任院长易培基先生的墨宝。这些珍贵的文物令我叹为观止。

当我看到这些文物,便试探性地询问:“吴欢兄,中国国家画院至今尚未收藏齐白石先生的作品,不知可否将这件珍品纳入捐赠之列?”吴欢先生当时婉言谢绝,表示这是家族传家之宝,具有特殊纪念意义。我虽深感遗憾,但也完全理解。

后来在一次长谈中,我们聊到他母亲的著作,我在大学时期曾认真研读过新凤霞撰写的个人回忆文集《新凤霞回忆录》,对其母亲的事迹多有了解。没想到数日后,吴欢先生突然来电:“万鸣兄,思来想去,那幅齐白石画作我决定捐赠给中国国家画院。”听闻此言,我感动不已。

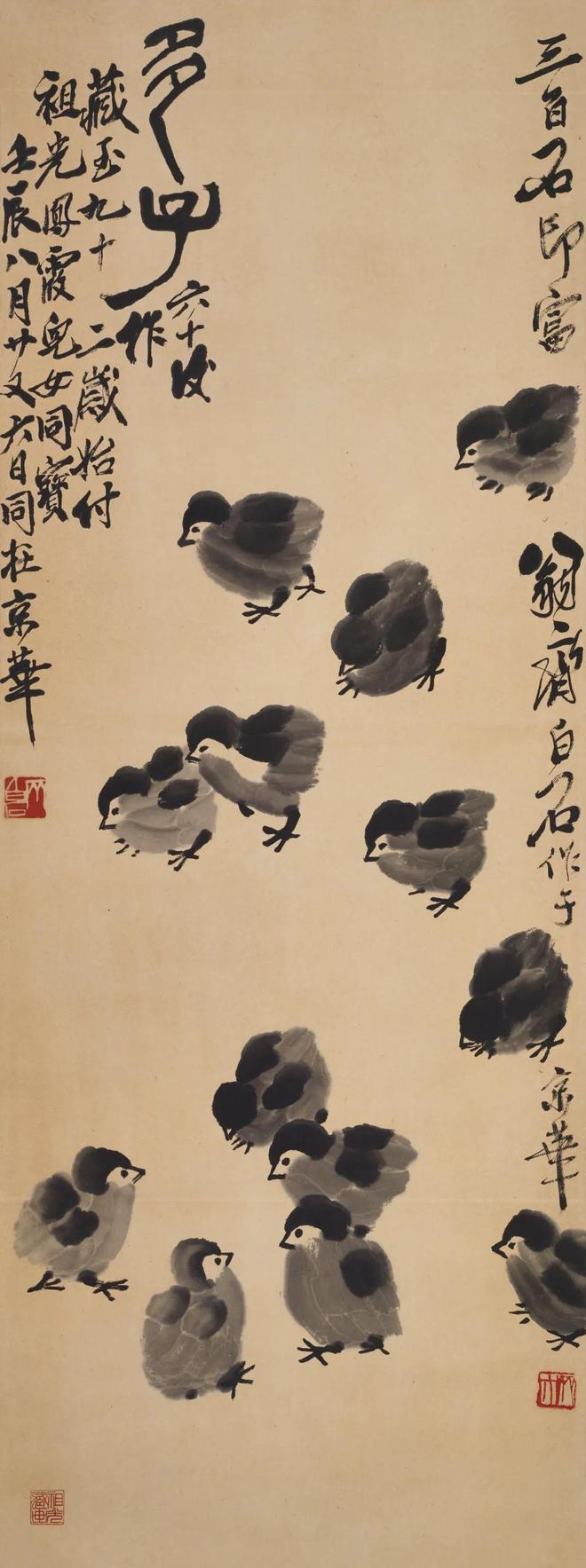

这幅齐白石《多子图》的题跋详尽记录了当时的创作背景。当年新凤霞老师怀着吴欢时,与吴祖光先生一起拜访齐白石老人。老人为祝愿他们多子多孙,特意绘制了十三雏鸡象征多子吉祥。十三在中国传统文化中寓意吉祥,这份礼物承载着艺术家之间的深厚情谊,对吴欢先生而言更是意义非凡。此次捐赠不仅填补了中国国家画院在齐白石作品收藏上的空白,更让这件艺术珍品得以与公众共享。在后续的交谈中,吴欢先生向我透露了更令人敬佩的决定:除了齐白石的作品外,他还计划将家族收藏的部分吴瀛、吴祖光、新凤霞的书画作品捐赠给中国国家画院,此外还有友人庄蕴宽的作品,以此表达吴氏后人对国家的一片赤诚之心。他特别提到,其中有一批艺术价值极高的文物会先行送达。

7月1日,当我亲眼见到这批珍品时,内心的震撼难以言表。那些书画作品笔精墨妙,无论是整体构图还是细节处理都堪称妙品。作为中国国家画院人,我被吴欢先生这种无私奉献的精神深深感动。他坚定地表示:“这些都要无偿捐赠。”这份胸襟和境界,着实令人钦佩。

我们当即决定要为这批珍贵文物举办一个隆重的捐赠仪式。考虑到新凤霞女士和吴祖光先生在中国艺术界的崇高地位,我们计划同期举办专题艺术展览,以此向两位艺术大师致敬。这批珍品不久将正式纳入中国国家画院的永久收藏序列,这不仅是画院发展历程中的重要事件,更将在中国美术史上留下浓墨重彩的一笔。这样的义举,值得我们永远铭记和感念。

齐白石 《多子图》 96.5cm×36cm 1952年 齐白石专为吴祖光新凤霞夫妇所绘

中国美术报:这批新藏品入藏,对中国国家画院来说,意味着什么?

刘万鸣:中国国家画院此次收藏的重要意义,在于开创性地实践了“跨界收藏”这一创新理念。作为艺术工作者,我们深知一位杰出的艺术家,其造诣绝不仅限于笔墨技巧的纯熟,而是建立在广博的综合修养之上。当下艺术创作中常见的单薄与贫乏,往往源于艺术家知识结构的局限,即仅仅执着于纸墨之间的技法锤炼,而忽视了多学科知识的融会贯通。如中国画中的厚重朴拙,需要多门类知识的贯通融合才能表达出来。

纵观中国艺术史,真正的大师从不是单一领域的专才。以新凤霞女士为例,她虽以评剧艺术闻名于世,但其绘画创作同样展现出非凡的艺术造诣;更令人敬仰的是,她在抗美援朝时期捐献飞机给国家,这种爱国情怀对其艺术创作产生了深远影响。同样,吴祖光先生贯通古今的戏曲创作智慧,其剧本写作中展现的文化转化能力,对当代美术创作具有重要的启示意义。

基于这样的认识,中国国家画院的收藏理念应当突破传统美术作品的局限,拓展至更广阔的艺术门类。这种跨界收藏不仅是对艺术大师的全面致敬,更是为当代艺术创作提供更为丰富的营养源泉。通过收藏、研究不同艺术领域大师的创作成果与精神遗产,我们可以更深入地理解艺术创作的本质规律,从而推动当代艺术的创新发展。

中国传统绘画历来强调技道并重,而尤以“道”为根本。所谓“道”,既是艺术创作的内在精神,也是文化传承的核心规律。基于这一认知,中国国家画院的收藏理念正在实现重要突破。我们不仅关注艺术作品本身的技法表现,更注重收藏那些能够体现艺术家精神世界的珍贵遗物。以新凤霞、吴祖光两位艺术大师为例,他们的手稿、信札、生活用品等实物资料,都是承载其艺术精神的重要载体。

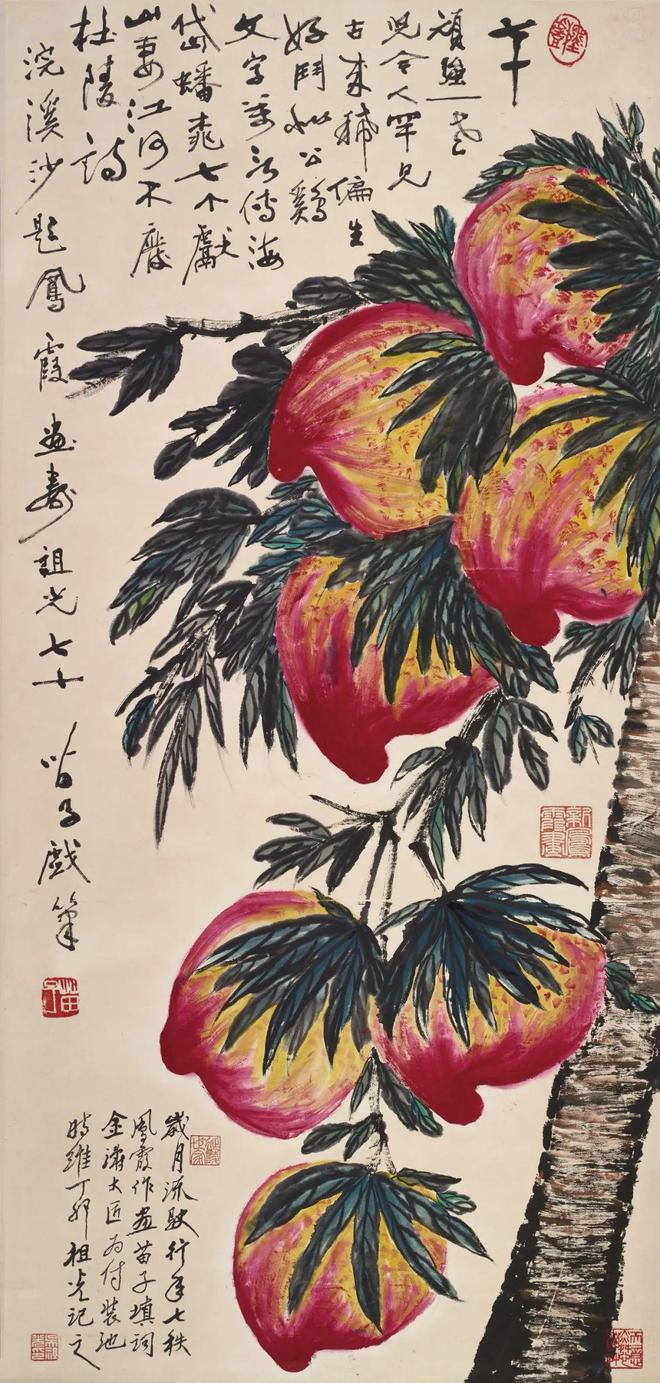

新凤霞(画),黄苗子、吴祖光(题) 《寿桃》 中国画 135.5cm×64cm 1987年

中国美术报:对于这些藏品,中国国家画院将如何进行研究和展示?

刘万鸣:关于之后的展览和研究计划,中国国家画院有着深远的考量。这不仅是对两位艺术前辈的致敬,更是为美术史研究建立珍贵文献档案的重要契机。

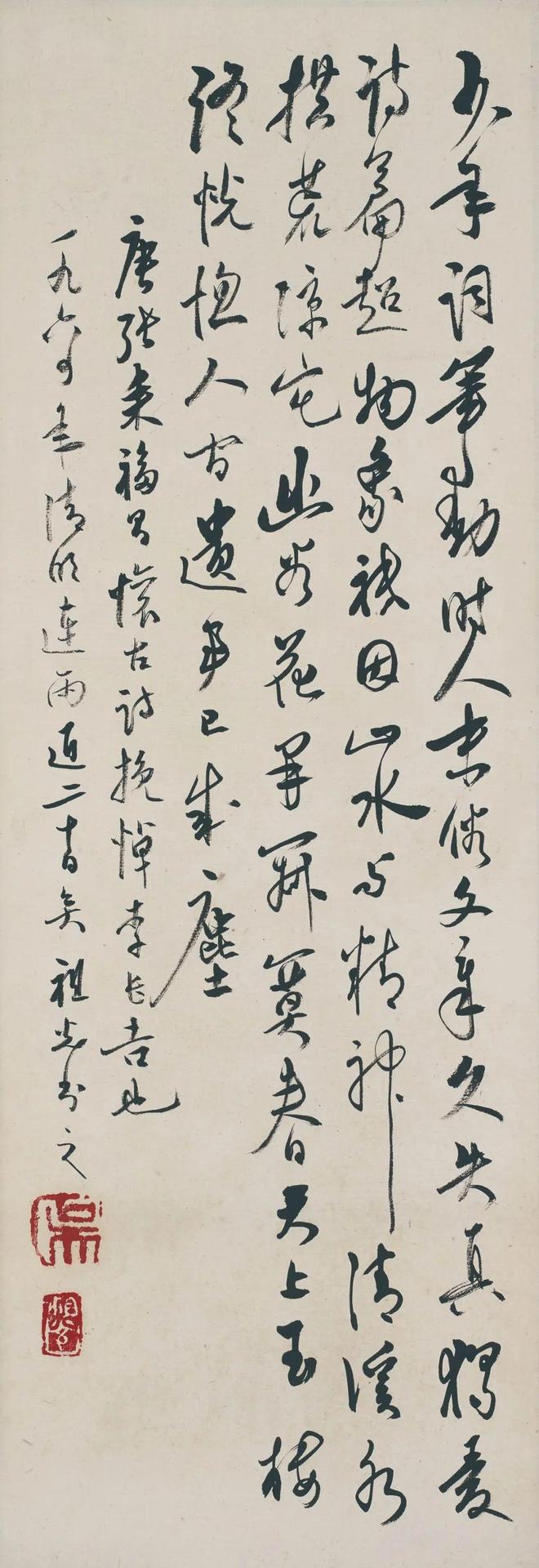

在整理藏品过程中,我们发现了许多耐人寻味的缘分。比如吴祖光先生的一件书法作品,他写了一首自作诗中提及的一个地点恰与我的故乡相邻。这种跨越时空的奇妙联系,让我们更深刻地体会到文化传承中的精神共鸣,是艺术大师在向你呼唤,还是你向大师呼唤时,大师也向你回音了?这种精神沟通,本质上是文化基因的延续,是后辈艺术家对前辈精神世界的追寻与呼应。

作为艺术工作者,我们要始终怀着虔诚的敬畏之心对待这份事业。这种敬畏体现在对艺术前辈的尊重与学习、对文化遗产的珍视与保护、对创作态度的严谨与真诚。通过此次捐赠,我们希望唤起更多人对艺术精神的思考,让大师的智慧继续滋养当代艺术创作。这既是我们这代艺术工作者的责任,也是对未来的郑重承诺。■

吴瀛 《拟韩河阳道阻且长也》 中国画 58.7cm×34.5cm 1947年

吴瀛 《黄山》 中国画 40cm×213cm 1954年

吴祖光 《唐·张耒〈福昌怀古〉诗》书法 43.2cm×15cm 1964年

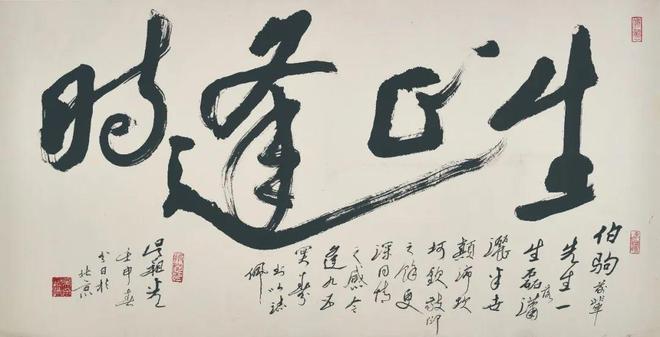

吴祖光 《生正逢时》 书法 52.3cm×102cm 1992年

编辑 | 杨晓萌

制作 | 黄家馨、刘根源

校对 | 安亚静

初审 | 贺 玮

复审 | 马子雷

终审 | 金 新

《中国美术报》艺术中心内设美术馆、贵宾接待室、会议室、茶室、视频录播室,背靠中国国家画院,面临三环,功能齐全、设备完善,诚邀您到此举办艺术展、品鉴会、研讨会等活动。

地址:北京市海淀区西三环北路54号

联系人:王会

联系电话:010-68464569 18611300565

《中国美术报》为周报,2025年出版44期。邮发代号:1-171

1.全国各地邮政支局、邮政所均可订阅,264元/年

2.直接向报社订阅,发行联系人:吴坤 电话: 13071178285

新闻热线

电话:010-68469146

邮箱:zgmsbvip@163.com

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6