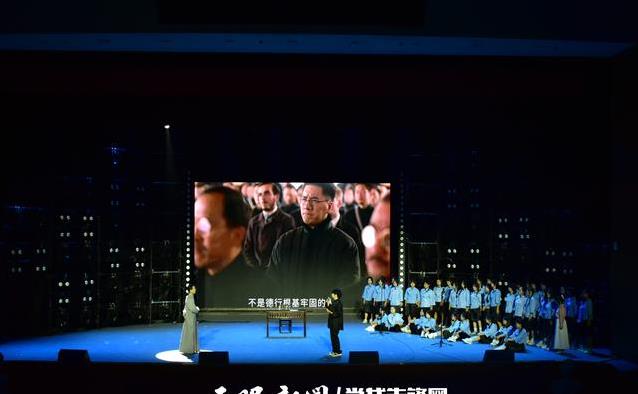

一群学生穿着古装,站在贵州师范大学礼堂的舞台上,高声朗诵:“子曰:不愤不启,不悱不发……”声音洪亮,回荡在整个礼堂。台下几百名师生屏息凝神,像被拉回了千年前的杏坛。这不是普通的课堂,而是一堂用话剧、音乐和舞蹈串起来的思政课,主题是“教育家精神”,让人看得热血沸腾。

这场课是贵州师范大学教育学院搞的,名字叫“弦歌不辍·遥望古今的教育诗行”。他们想让学生明白,教育不只是上课考试,更是一种精神的传承。怎么做到的?他们不用枯燥的PPT和长篇大论,而是请来学生演话剧、弹古琴、跳舞蹈,把孔子的教育智慧、近代教育家的改革故事,还有当代支教老师的感人经历,全都搬上舞台。

先说孔子那部分。学生们自编自演了一出话剧,把孔子的“有教无类”讲得明明白白。啥叫“有教无类”?就是不管你出身好坏、穷富,都有权利读书。台上,孔子和弟子们围坐一圈,讨论如何做人、如何学习,台词简单却有力量。台下一个大一新生说,看完这场戏,他才明白古人为什么那么尊敬孔子。

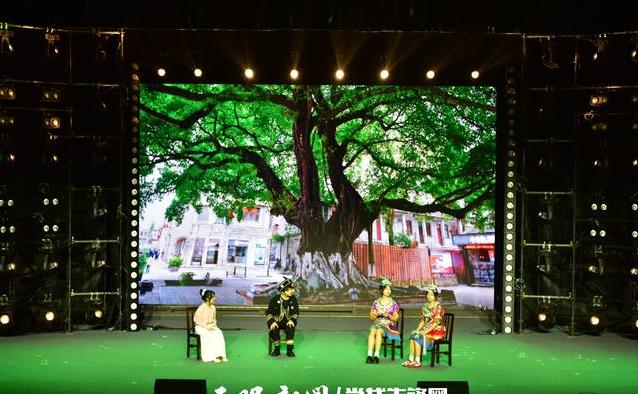

接下来是近代教育的故事。舞台上换了场景,讲的是蔡元培改革北大的故事。蔡元培是谁?他是民国时期的大教育家,北大校长。他上任时,北大一团糟,学生懒散,老师敷衍。他大胆改革,鼓励学生自由思考,还请来一大堆牛人当老师,比如胡适和鲁迅。学生们用情景剧把这段历史演出来,台词接地气,比如“北大要变天了,咱们得跟上!”台下观众笑出声,也有人点头感叹。

然后是贵州自己的故事,讲的是“时代楷模”陈立群。陈立群原本是浙江一所名校的校长,年薪百万,但他却跑到贵州的贫困山区支教。为什么?因为他觉得山里的孩子更需要好老师。他在贵州教了六年,帮无数学生考上大学,自己却连件新衣服都舍不得买。舞台上,学生扮演的“陈立群”穿着朴素的衬衫,操着贵州口音跟“学生”聊天,讲得台下不少人眼眶都红了。

还有一部分讲的是年轻人的故事。贵州师范大学的毕业生们,不少人选择去偏远山区支教。他们不是为了名利,就是想让更多孩子有书读。舞台上,几个学生代表分享了自己的经历。一个女生说,她在山区教书时,学生送她一篮子土鸡蛋,舍不得吃,带回家放了半年。这故事听起来简单,却让台下观众感同身受。

这场课为什么这么火?因为它不死板。传统的思政课,老师在上面讲,学生在下面听,容易走神。这次不一样,学生们自己演、自己导,连服装道具都是自己做的。台上台下互动不断,观众一会儿笑,一会儿感动,根本停不下来。一个大二学生说:“这堂课让我觉得,教育家精神不是空话,是真真切切能改变人的东西。”

再说说数据。这堂课准备了三个月,200多名学生参与,排练了50多场。礼堂能坐500人,当天座无虚席,连过道都站满了人。课后,学校做了个小调查,92%的学生说这堂课让他们对教育有了新看法。还有个细节,学校特意请了贵州本地的非遗传承人,教学生们用古琴和书法还原古代课堂,细节拉满。

这场课还有个亮点,就是把过去、现在、未来串起来了。孔子代表过去,蔡元培代表近代,陈立群和支教学生代表现在和未来。每一部分都像一个故事,讲完让人觉得教育这事儿,千年不变的内核就是责任和爱。台下一个老师说,这种课不仅让学生记住知识,还能点燃他们的理想。

贵州师范大学为啥这么拼?因为他们想让学生不只是会考试,还得有颗为教育奋斗的心。贵州是个教育资源不算发达的地方,好老师特别重要。学校希望通过这种课,激励更多学生将来去当老师,尤其是去偏远山区。陈立群的故事就是个活例子,他用行动证明,一个好老师能改变几代人的命运。

这场课的效果好得超乎想象。课后,学生们在食堂聊天,还在讨论孔子和陈立群。有的说想去支教,有的说要好好学习,将来做个好老师。学校也没闲着,计划以后多搞这样的活动,比如请支教老师来分享经验,或者让学生去山区学校实践。

这堂课讲的不只是教育,更是人与人之间的连接。孔子教学生做人,蔡元培让北大焕然一新,陈立群帮山里孩子圆梦,这些故事告诉我们,教育家精神不是高高在上的东西,它就在我们身边。每个人都可以为教育做点什么,哪怕只是给孩子讲个故事,批改一次作业。

最后,这堂课留了个问题给大家:你觉得教育家精神是什么?是坚持,是爱心,还是别的什么?每个人心里可能有不同答案。贵州师范大学用这场课告诉我们,教育不只是学校的责任,也是全社会的责任。谁说只有高学历的人才能当教育家?只要有心,每个人都能为教育出一份力。

这场课就像一颗种子,种在了每个观众心里。以后,贵州师范大学还会继续搞这样的活动,让更多人感受到教育的温度。教育家精神,不是课本上的几句话,而是活生生的故事,值得我们每个人去传承。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6