《中国美术报》第404期 人物

人物名片

邵大箴(1934—2024),出生于江苏镇江,美术理论家,中央美术学院教授、博士生导师,中国美术家协会理论委员会名誉主任,中国文联文艺理论家协会顾问,第十届中国文联荣誉委员。曾任《美术研究》主编、《美术》月刊主编、《世界美术》杂志负责人、中国美术家协会书记处书记、中国国家画院美术研究院院长等职务。历任中国美术家协会第七、八、九、十、十一届全国美展评委、北京国际双年展评委、中国大百科全书美术学科主编、李可染艺术基金会学术委员会主任等。

6月21日,“大道箴言——邵大箴先生纪念会暨新书发布会”在中央美术学院举行,追念这位与中国美术发展脉络息息相关的美术理论家、艺术教育家、艺术家。同日,“平淡天真——邵大箴书画作品展”在京举办。作为中华人民共和国培养的第一代美术理论家,邵大箴以“人生有限,求知无尽”的信念,将学术探索与艺术实践熔铸为照亮新中国美术发展的精神火炬,其宏博的理论研究深深地影响和塑造了一代人,培养了大批优秀艺术人才。他的一生始终与中国美术的现代转型同频共振,其学术体系与艺术创作共同构成了一部立体的当代美术丰碑。

贯通中西的学术建构

邵大箴19岁入学江苏师范学院(今苏州大学)中文系,1955年作为新中国第一代公派留学生赴苏联列宾美术学院美术史系学习,这段经历奠定了他学术生涯的方法论基础以及贯通中西的美术视野。在五年系统学习中,他不仅掌握了西方艺术史的研究范式,更通过素描、水彩等实践训练,以及对经典美术作品的目识心记,建立起史论与实践并重的治学路径。

邵大箴的学术贡献还体现在对西方美术史的系统译介与本土化阐释。20世纪80年代初,他出版的《现代派美术浅议》《传统美术与现代派》等著作,以无比的勇气和辩证的思维,向国内系统梳理西方现代艺术思潮,并密切关注中国美术现代化转型所面临的现实问题,为当时的美术界注入了理性力量。在“大道箴言——邵大箴先生纪念会暨新书发布会”上,全国政协副秘书长、中国美术家协会副主席吴为山表示,邵大箴是“与时代共振的思想者”,其所撰写的《现代派美术浅议》以平实的语言阐释了复杂的艺术思潮,是许多艺术家艺术道路上的重要启蒙,对完善美术教育和在美育国家战略层面具有开创性作用。

其主编的《外国美术简史》成为高校经典教材,而《西方现代美术思潮》《雾里看花——当代中国美术问题》等专著,则通过剖析“传统与现代”“本土与外来”的矛盾,提出“以我为主”的文化立场,建立起在对西方艺术深刻理解的基础上的文化自信,并大力培植中国现代美术,力促中国美术形态从传统走向现代。中国文联党组成员、副主席、书记处书记诸迪表示,邵大箴是新中国以来美术史论学科的重要奠基者,其数十年来贯通中西和融汇古今的学术探索,为中国美术理论体系建设树立了里程碑。中央文史研究馆副馆长冯远则表示,邵大箴“在纵向继承与横向借鉴中建构中国美术的现代性”。

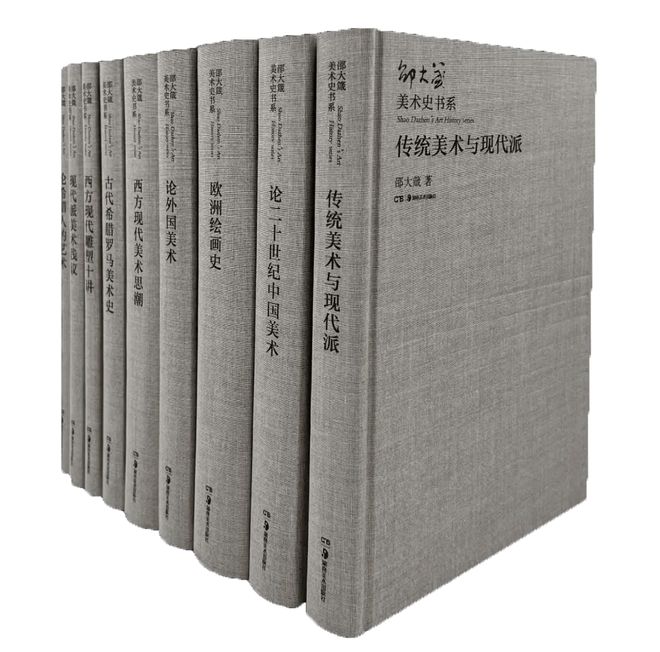

《邵大箴美术史书系》(10卷本)书影

2024年《邵大箴美术史书系》(10卷本)的出版,堪称其学术遗产的系统呈现,以贯通古今、融汇中西的学术视野完整展现了邵大箴在研究领域的学术体系与思想脉络,它既是邵大箴学术心血的结晶,又是当代美术史论研究、美术批评实践和创作极具价值的学术资源与理论参照。

中国国家画院副院长徐涟表示,“邵大箴先生是‘学之大者,国之重器’。邵先生为学生修改得密密麻麻的硕士博士论文,他以理服人、平等待人的原则,他与人为善、乐于助人的处世态度,他求真求美的终身追求,他与夫人、清华美院教授奚静之60余年的相濡以沫,他对女儿邵亦杨教授的学术与家风传承,都构成了他令人信服的人文情怀。正可谓君子有德,温润如玉。九十载人生,邵先生活出了中国人心目中人文学者理想的人生境界。”

以艺术创作践行学术理念

邵大箴早年便倡导以开放包容的理念推动中国现代美术多元发展,其学术影响力不仅源于著述,更在于他作为美术批评家对当代创作的实时介入。1978年,他参与创办《世界美术》,1985年担任《美术》杂志主编,他通过学术期刊搭建起理论与创作的对话平台;在20世纪80年代,他既肯定青年艺术家的创新精神,又提醒创新不能脱离文化根脉;在21世纪初“全球化”讨论中,他呼吁构建中国自主的美术话语体系……这些观点通过美术批评的平台产生广泛影响。中央美术学院院长林茂表示,邵大箴长期致力于美术史研究与美术批评写作,提出“走自己的路”的理念,影响深远。其主持创办和主编的《世界美术》《美术》《美术研究》等重要刊物,也为中国美术史研究和美术评论体系建设打下基础。中国文艺评论家协会主席夏潮表示,邵大箴以高度的文化自觉推动中国美术与评论体系的建设发展,是中国文艺评论界的一面旗帜和一座高峰。中国艺术研究院研究员王镛表示,邵大箴以严谨公正和实事求是的批评风格引领了中国美术评论的风气,主张适度肯定和保留余地的评论方式,是中国当代罕见的真正“讲真话”的理论家。中央美术学院教授薛永年则表示,邵大箴具备视野开阔、勇于探索、敢讲真话、善于团结的人格与学术风范,是新中国美术批评的重要开拓者和新时代美术发展的凝聚者。

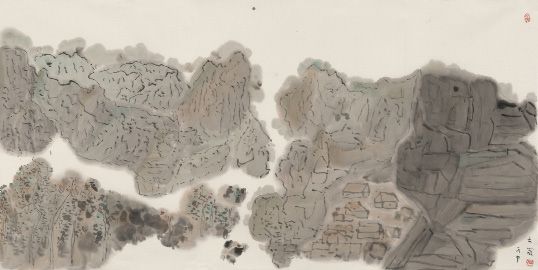

邵大箴 《绵延太行景》 纸本水墨 96cm×180cm 2020年

与理论研究并行的,是他晚年在书画创作中实现的“知行合一”。自20世纪七八十年代始,邵大箴即开始研习中国书画,以艺术创作践行学术理念。这种创作实践绝非理论家的“余事”,而是邵大箴打破中西艺术认知壁垒的自觉探索——正如他所言:“借此打破自己从西画标准看待艺术的固有思维方式。”这种双重实践使他的理论批评始终扎根于艺术本体,避免了脱离创作的空洞说教,在理论研究与艺术评论中,构建起考据、史实与文化语境三位一体的学术框架,为中国现代美术的发展作出了开创性贡献。

邵大箴 《山水清音》 纸本设色 68cm×136cm 2016年

与严谨的史论研究形成奇妙呼应的,是邵大箴笔下那些“信手拈来的逸兴”。他的山水画不取法某家某派,而是以“写意即写心”为旨归,以水墨为骨,略施淡彩,在点线交织中呈现出对具体物象的超越。这种不打草稿、随兴所至的创作方式,让画面充满偶然性的灵趣,他认为“无论是书法还是画画,自然是最重要的”。艺术家华君武看过邵大箴的首次个展后,题下了“已入化境”四字,认为“其画妙极,如吞食,没有一点疙瘩”。从入境到化境再到艺无止境,邵大箴的画全无刻意经营的滞涩,予人以润物无声的精神滋养。

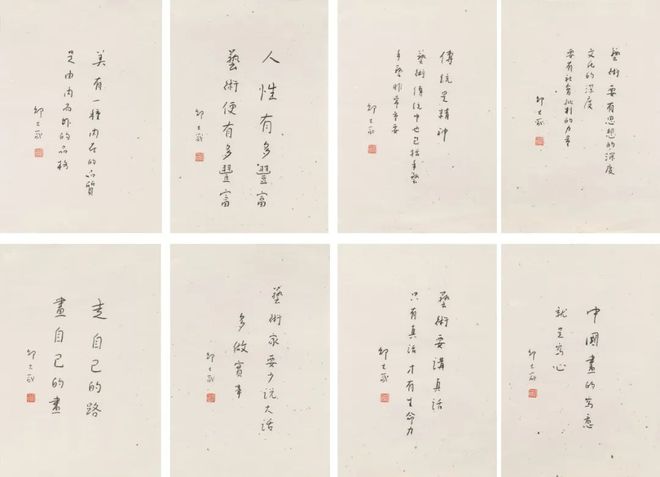

其书法则呈现出更突出的个人面貌,线条瘦劲凝练,呈现出简淡自然、含蓄内敛的品格,他将理论思考熔铸于笔墨,将学术意境与艺术创作结合,注入了中国文人“澄怀观道”的精神。

邵大箴 《书法小品》 纸本 40cm×30cm×2 2020年

桃李天下的教育传承

1960年7月,邵大箴毕业回国任教于中央美术学院美术史系,在信息匮乏的时代,他作为在国内系统讲授西方美术史的先驱,其课程和著述成为学子了解西方艺术的重要窗口,之后更是兢兢业业在美术史论与艺术教育领域耕耘六十余载,其教育影响超越了课堂。

中国美术家协会主席范迪安表示,邵大箴是“当代美术界的学术高山”与“一代良师”,作为教育家,他倾心育人,强调理论联系实际,鼓励青年学者和艺术家从宏观入眼、从微观着手。他的思想遗产与学术丰碑将持续引领中国美术理论的建构与实践探索,是新时代文艺发展的宝贵力量。中国文联副主席许江表示,邵大箴以其深厚的理论修养和人格力量,塑造了几代美术学人的精神世界,他的思想和精神也将继续影响当代与未来的中国美术创作。

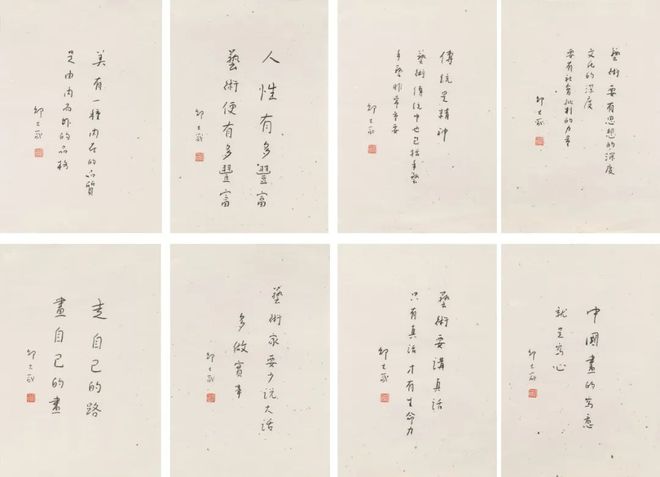

邵大箴 《书法小品》 纸本 40cm×30cm×8 2020年

这位学界泰斗的教学注重“钻进去”与“跳出来”的辩证——既要深入史料考据,又应具备宏观视野,同时鼓励学生多多提问。中央美术学院教授孙景波回忆,邵大箴作为中国美术史与理论教育的拓荒者,在治学上严谨细致、提携后学,是所有导师的楷模。清华大学教授刘巨德表示,“邵大箴先生不仅以广博的学识启迪后学,更以朴素纯净的心性和无私的关怀感召学生,是中华优秀传统文化精神的践行者与艺术教育的楷模。”

邵大箴以一生践行的“大道箴言”,不仅是对美术史论的学术总结,更是对文化精神的时代思考。他用理论建构为中国美术定位,以艺术创作诠释人文理想,凭教育实践传承学术薪火,最终在“人生有限”的生命维度中,实现了“求知无尽”的精神超越。这份遗产如同他画作中的山水意境,在简淡中蕴含深远,于天真处见出大道,持续照亮着中国美术的未来之路。

编辑 | 闫 君

制作 | 闫 君、刘根源

校对 | 安亚静

初审 | 刘 晶

复审 | 冯知军

终审 | 金 新

《中国美术报》艺术中心内设美术馆、贵宾接待室、会议室、茶室、视频录播室,背靠中国国家画院,面临三环,功能齐全、设备完善,诚邀您到此举办艺术展、品鉴会、研讨会等活动。

地址:北京市海淀区西三环北路54号

联系人:王会

联系电话:010-68464569 18611300565

《中国美术报》为周报,2025年出版44期。邮发代号:1-171

1.全国各地邮政支局、邮政所均可订阅,264元/年

2.直接向报社订阅,发行联系人:吴坤 电话: 13071178285

新闻热线

电话:010-68469146

邮箱:zgmsbvip@163.com

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6