认识倪田金先生缘起于一篇书评,2016年他出版了长篇小说《开往会稽山的客车》,一位阅评人为其新书写了一篇书评,倪先生希望通过我推荐给《绍兴日报》,于是我们就相识并有了交往。

前些天,我收到倪先生新著《诗与远方》,这是他抒写会稽山的第四部文学作品。翻阅,被他《后记》中的一句话触动:在我的记忆深处,永远有一辆开往会稽山的客车,虽然四十多年过去,依然清晰可见,无风无阻。我想,这既是一位游子对故乡的深情呼唤,也是当代知识分子的精神还乡,于是,就有了写读后感的冲动。

《诗与远方》由12篇小说构成,即《会稽山的芦苇》、《外婆的手杖》、《红杉林》、《爱的教育》、《遇见》、《会稽山居》、《太极鱼》、《篝火》、《迷途的人》、《越王宝剑》、《陆家村的古道》、《千年古酒》。小说均以家乡会稽山地域文化为题材,这是作者文学创作中不自觉的精神归附——寻找家乡会稽山的精神领地,打造会稽山的文学坐标。

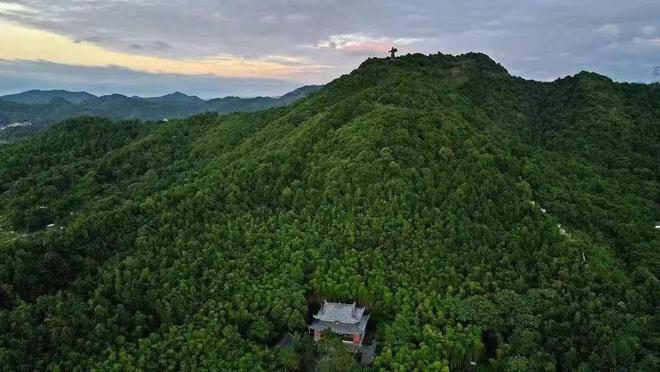

因大禹传说而得名的会稽山,是中国古代帝王加封祭祀的五大镇山之一,这座山(南镇)刚在去年底与东镇沂山(山东临朐)、西镇吴山(陕西宝鸡)、北镇医巫闾山(辽宁北镇)、中镇霍山(山西霍州)抱团荣列《中国世界文化遗产预备名单》。从远古时期的祭祀到历代帝王的封禅,从原始自然崇拜到家国安宁的祈愿,“五镇”承载着华夏儿女最朴素的信仰和人们对国泰民安的美好期盼。可以说,会稽山是浙江文明的摇篮,浙江文化的根源,更是绍兴文脉的源头活水。

而在绍兴籍作家倪田金笔下,会稽山始终是个醒目的文学坐标。从《开往会稽山的客车》到《诗与远方》,这位游子用四十余载的光阴,在文字中构筑起一座精神山脉。《诗与远方》中的12个文学切片,既是对故土文化的深情凝视,也成了解读江南文化密码的重要符码。

会稽山香炉

一、地理意象的精神转喻

在《太极鱼》的迷离叙事里,作者以会稽山溪流为幕布,将道家阴阳相生的智慧具象化为游弋的鱼影,让青年教师在孤独的守望中完成对生命意义的参悟。这种地理空间与精神空间的同构,在《千年古酒》中愈发深邃。古酒坛里的液体早已超越物质形态,化作"时间酿成的永恒",陶瓷瓶封存的不仅是液体,更是会稽山千年的呼吸与脉动。正如小说中那座沉入水底的千年古村,现实中的消逝在文学镜像中获得永生。

红杉林在文本中呈现出多义性象征。《红杉林》里的爱情迷宫,既是自然景观的具象呈现,又是青春迷惘的隐喻载体。三个年轻人在林间的徘徊,恰似当代人在传统与现代之间的精神游牧。这种地理意象的诗性转喻,使得会稽山的草木溪石都获得了灵性,构成独特的文学地理学图谱。

会稽山远眺

二、时间褶皱里的文化基因

《陆家村的古道》以寻访陆游足迹为叙事线索,在青石板路的肌理间触摸历史余温。作者以古今对话的叙事策略,让爱国诗魂穿越时空与当代人产生精神共振。这种文化基因的现代性转化,在《越王宝剑》中呈现出更为复杂的维度。当古老的铸剑技艺遭遇商业文明的冲击,宝剑承载的不仅是工艺传承,更成为文化身份认同的试金石。小说通过现实与历史的对话,揭示出传统文化在现代化进程中的困境与突围。

时间在《外婆的手杖》中凝结为三代人的情感年轮。手杖作为贯穿文本的物象,既是生命传承的见证,又是时代变迁的刻度。从外婆的包办婚姻到孙辈的自由恋爱,这根会稽山硬木雕琢的手杖,丈量着百年中国的情感嬗变轨迹。作者以微观叙事透视宏观历史,让个人记忆升华为集体记忆的文化切片。这种将家族史嵌入地域史的书写策略,使小说获得厚重质感。

会稽山麓大禹像

三、城乡嬗变中的精神图谱

《会稽山居》作为中篇力作,以民宿经济为切口,剖解乡村振兴的文化密码。从千年山居到现代民宿,空间功能的转换背后,是传统农耕文明与都市消费文化的碰撞融合。小说中那些坚守与妥协、传承与创新的角力,恰是当代中国乡村转型的生动缩影。作者没有陷入非此即彼的价值判断,而是在矛盾中寻找和解的可能,这种叙事智慧使文本获得超越地域的普遍意义。

在《迷途的人》这则现代寓言里,"迷途"成为具有哲学意味的生存隐喻。当小说人物在历史迷雾中寻找出路时,作者实际上在探讨整个时代的精神困境。这种迷途意识与《爱的教育》形成奇妙互文——前者是群体性的精神彷徨,后者是个体通过教育实现命运突围。两种叙事维度共同勾勒出改革开放以来知识分子的心路历程,构成完整的时代精神图谱。

南镇会稽山大禹陵

倪田金的文字始终保持着对故土的谦卑姿态。当现实中的会稽山已随水库建设改变容颜,小说集里的红杉林、溪滩篝火、千年古道便成为永恒的精神地标。作者以现实主义的笔触,在虚实之间搭建起通往诗性故乡的文学桥梁,让消失的村庄在文字中获得重生。

稽山巍巍

倪田金用本土叙事回应着“越是民族的越是世界的”文学命题,那些在会稽山褶皱里生长的故事,终将在文学星空中汇成独特的星座,为江南文化保留一份鲜活的精神档案。当我们在文字中重走陆家村古道,聆听千年古酒的呢喃,或许能更深刻地理解:所谓诗与远方,从来不在别处,而在对精神原乡的永恒追寻之中。

绍兴是个有酒有故事的地方,期待有更多的“倪田金”们精神还乡,书写属于当下的“会稽山故事”。

稽山鉴水

(作者系浙江省非遗保护协会副会长、绍兴市非遗保护协会会长)

责编:赵骏逸

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6