南昌瓦罐汤,街头巷尾的香气,端上来却让人又爱又纠结。这碗汤,端在南昌人手里是日常,到了外地却成了稀罕物。有人夸它鲜美,有人却吐槽它“味精汤”,为啥这碗汤就是走不出江西?

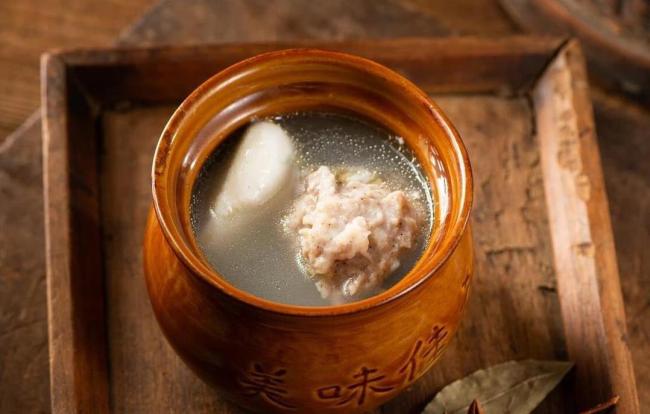

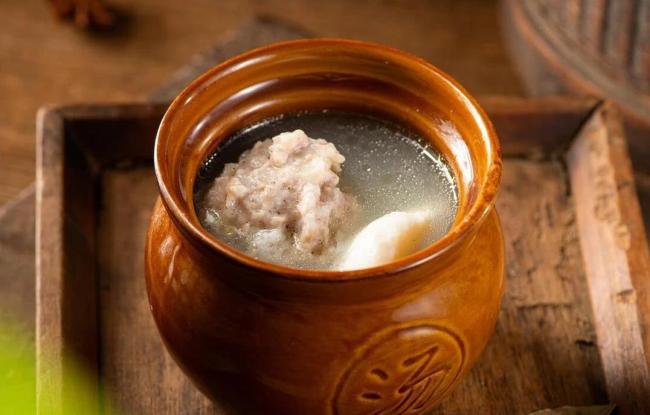

南昌街头,瓦罐汤的摊子随处可见。小小的陶罐,热气腾腾,汤汁清亮,香味扑鼻。南昌人吃早饭,点一碗瓦罐汤,配上一盘拌粉,日子就这么舒坦地开始了。价格也不贵,十来块钱就能喝到一碗热乎汤,里面有肉有菜,实惠又满足。可一出南昌,这汤就少见了,外地人甚至觉得它“不够格”,咋回事呢?

说起瓦罐汤的来头,南昌人总能讲出几段故事。有人说,北宋时候,有个才子郊游时突发奇想,拿陶罐煨汤,味道好得让人忘不了。还有人说,明末有个清官叫汤斌,穷得三餐只喝清汤,百姓感念他清廉,学着做这汤。真假不好说,但古书里确实提到过煨汤的讲究。《吕氏春秋》里写,汤要用好水,慢慢熬,九次沸腾九次调味,才能出极品味道。这么看来,瓦罐汤的鲜美是有历史撑腰的。

可这汤为啥走不出南昌?先说做法,太费工夫了。瓦罐汤不是快餐,讲究小火慢熬,少说也得七八个小时。食材得新鲜,火候得精准,汤汁才能透出食材的原味。现在大家都忙,谁有空守着罐子慢慢煨?外地开店,顾客等不及,店家也嫌麻烦。更别说,煨汤得用大陶罐,店面小了还放不下,成本高,生意难做。

再看看分量,瓦罐汤在南昌人眼里够吃,但在外地人尤其是北方人看来,简直“小气”。一小罐汤,肉没几块,汤汁也少,北方人喝完直摇头:这点量,连牙缝都不够塞!他们习惯大碗喝汤,里面得有满满的肉和菜。瓦罐汤这精致模样,到了北方就像“贵族小姐”,看着好看,吃着不饱。

价格也是个坎。瓦罐汤成本不低,食材、时间、人工都得花心思。如果卖便宜了,店家赚不到钱;卖贵了,顾客又觉得不值。南昌本地还好,大家习惯了,可在外地,谁会花二三十块买一小罐汤?尤其北方人,宁愿去吃碗实惠的牛肉面,瓦罐汤自然就没人捧场了。

还有个问题,瓦罐汤的“对手”太强了。全国各地的小吃,哪个没点名气?兰州拉面、沙县小吃、黄焖鸡米饭,个个都是流量王。这些店随便加个汤品,就能把瓦罐汤比下去。人家品牌响,店面多,顾客随便点一碗汤,瓦罐汤哪还有立足之地?更别说,瓦罐汤种类少,基本就是那几款,挑嘴的顾客来了,觉得没啥新鲜感。

有人喝完瓦罐汤,觉得味道太鲜,喝完还口渴,怀疑是味精放多了。这话可冤枉了正宗瓦罐汤。真正的南昌瓦罐汤,靠的是食材本身的味道。选新鲜的鸡、排骨、莲藕,慢火熬出汤,稍微加点盐,鲜味就出来了,根本不用味精鸡精。南昌老店里,老师傅煨汤时连盐都掂量得小心翼翼,生怕破坏了食材的原味。可在外地,有些店为了省事,确实可能偷偷加点“科技”,这也让瓦罐汤背了黑锅。

想让瓦罐汤走出去,单靠自己怕是难。南昌拌粉倒是火遍全国,瓦罐汤能不能蹭个顺风车?比如开店时,主打拌粉,附带卖瓦罐汤,顾客吃着粉,顺手点一碗汤,慢慢就熟悉了。或者把瓦罐汤做成半成品,简化做法,方便外地店家操作。像沙县小吃那样,靠标准化和连锁店,瓦罐汤说不定也能火一把。

再说回南昌人自己,他们对瓦罐汤的爱可是真心实意。早上街头,老人小孩围着摊子,喝一口热汤,聊几句家常,日子过得有滋有味。这汤不只是吃的,更是种生活方式。外地人不理解没关系,南昌人喝得开心就够了。可要是能让更多人尝到这碗汤的鲜美,感受到南昌的烟火气,那不也是件美事?

数据上,南昌的瓦罐汤店保守估计有上千家,单日销量能到几万份。这么火的吃食,却在省外市场几乎没影儿。2023年,南昌旅游餐饮收入超200亿元,瓦罐汤功不可没。可全国范围看,知名度还不如一碗兰州拉面高。瓦罐汤想出圈,怕是得放下点“身段”,学学别人怎么把小吃做成大产业。

说到共鸣,瓦罐汤这事就像咱们生活里的老传统。家里老人总爱念叨自家做的菜最好吃,可一拿到外面,别人未必买账。瓦罐汤也是这样,南昌人觉得它是宝贝,外地人却觉得“没啥特别”。这不就是咱们常说的“一方水土养一方人”?每个地方的吃食,都有自己的根,想让外人接受,总得花点心思去改改“口味”。

这碗汤的故事,还在南昌的街头巷尾冒着热气。想让它走得更远,兴许得换个法子。简化做法也好,搭上拌粉的顺风车也罢,总得试试看。毕竟,好东西就该让更多人知道,对吧?

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6