火锅行业,越来越卷了。

有的品牌打价格战,有的主打服务升级,“火锅一哥”除了变身“夜店”卷氛围感外,在这场没有硝烟的战争中还选择了一条看似朴素、实则别有深意的路径:做拌饭。

没错,就是那个你熟悉的海底捞,最近在北京、西安、成都等多个城市,悄悄上线了一百多家“海底捞·拌饭”外卖店。

为此有人调侃道,“海底捞火锅吃不起,但拌饭吃得起。”

这看似低调的拌饭,其实是海底捞一次充满野心的出击。当火锅主业的天花板渐显,餐饮巨头要如何寻找第二增长曲线?

海底捞的答案是:靠“特色”破局。

海底捞再次加码子品牌

当我们把目光投向这些新开的拌饭外卖店时,你会发现它们背后有着一整套严密的商业设计。

产品结构上海底捞·拌饭涵盖捞饭、拌饭、炒饭和盖码饭四大系列,共19款主食。

包括“番茄牛肉粒捞饭”“香辣虾仁盖码饭”“黑松露牛肉炒饭”等,配菜多样、卖相在线,价格集中在25-38元,整体对标小火锅、冒菜、便当等外卖刚需品类。

战略上以“外卖子品牌”形式独立运作,单独开设运营,形成独立流量入口。

况且,这也不是海底捞第一次用子品牌破局。

早在2022年,海底捞就已经重塑外送体系,组建了社区营运事业部,整合堂食、零售、自提与线上商城。

2023年又推出了“海底捞·下饭火锅菜”,在火锅原料基础上直接切入快餐市场,没想到单店月销就能破万。

此次“海底捞·拌饭”的推出,更是将原本受欢迎的DIY吃法(如“番茄锅底+牛肉粒+米饭”)进行商品化、标准化,从而构建出一套低客单价、高复购率的新业务模型。

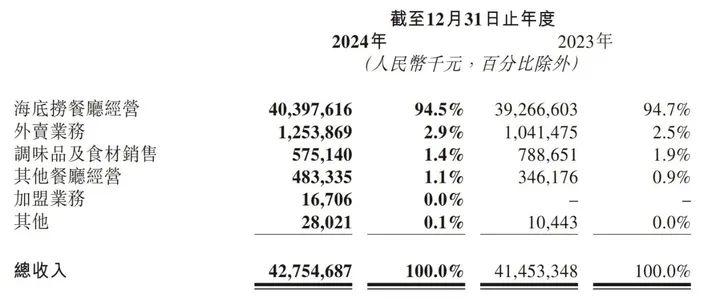

财报显示,2024年海底捞外卖收入为12.54亿元,同比增长20.4%。拌饭业务的上线,正是在火锅外送之外开辟的另一条“热饭经济”增长通道。

近些年,海底捞在子品牌上做得热火朝天。

2024年启动的“红石榴计划”在短时间内孵化出了11个新品牌,包括“焰请烤肉铺子”“火焰官”“小嗨火锅”等,覆盖了从正餐、快餐到地方特色的全品类业态。

截至去年年末,旗下其他餐厅共实现收入4.83亿元,同比增长近四成。

这也是海底捞近几年最值得关注的变化之一——不再“守着火锅卖火锅”,而是将增长焦虑移植到副牌扩张上,在放大品牌影响力的同时,通过多点布局来增强抗风险能力。

当然,失败的子品牌也不在少数,26个品牌中有一半以上歇业,但这并不妨碍海底捞像台永动机一样持续孵化。

尽管这些副牌收入占比仅有1.1%,但在火锅主业增长乏力时却能撑起想象空间,在下一个风口来临时或可占据先机。

一年加盟13家,

少得离谱

海底捞自2024年3月开放加盟以来,截至年底共收到超过2万份加盟申请,但真正落地的只有13家。

其中有10家是老店转让,真正的新开门店只有3家,这速度放在餐饮界,和乌龟跑步没啥区别。

但就是这堪比“餐饮界的哈佛录取率”,恰恰反映了海底捞对加盟的谨慎。

首先,海底捞设置了极为严苛的准入门槛:不接受贷款加盟,投资资金需不低于1000万元;还要有地方物业资源、企业管理经验,甚至还需三轮面试,最后一轮由核心高管亲自把关:不看你有没有钱,而是看你是否认同海底捞的价值观。

“我们不是开加盟,而是办事业。”海底捞董事会副主席周兆呈如是说。

其次,海底捞采用了“强托管”模式。加盟商只出钱、不管事,运营管理权全权归海底捞。

换句话说,不管你是谁,都不能对门店经理下达任何指令。

这样的模式好处是,能保证服务质量不缩水、品牌调性不崩塌。坏处也很明显:扩张速度慢,加盟商回报周期长,回报率也难以一概而论。

这套加盟逻辑显然不是“跑马圈地”的打法,更像一种“高净值理财产品”:有门槛、有门道,更重要的是有安全感。

从某种程度上说,海底捞选择放缓节奏,就是为了避免重蹈2020年激进扩张的覆辙。那一年,海底捞一口气新开500多家门店,最终亏掉41.6亿元。

所以现在的它,宁可慢,也要稳。

从财报来看,2024年海底捞营收427.55亿元,净利润47亿元,自营门店关闭70家,翻台率重新站回4.1次/天,加盟业务虽然仅仅贡献了1670万元收入,但也为未来的增长埋下了伏笔。

更重要的是,在这13家加盟店中,70%分布在三线及以下城市,这意味着海底捞正在用加盟撬动下沉市场的增长红利。

这个人口占比70%、消费增速最快的板块,正是未来餐饮行业最大的战场。而加盟,只是海底捞打通这个战场的第一步。

海底捞的“男仆诱惑”

熟悉海底捞的朋友应该知道,它最出圈的特色可能不是菜品,而是“演出”。

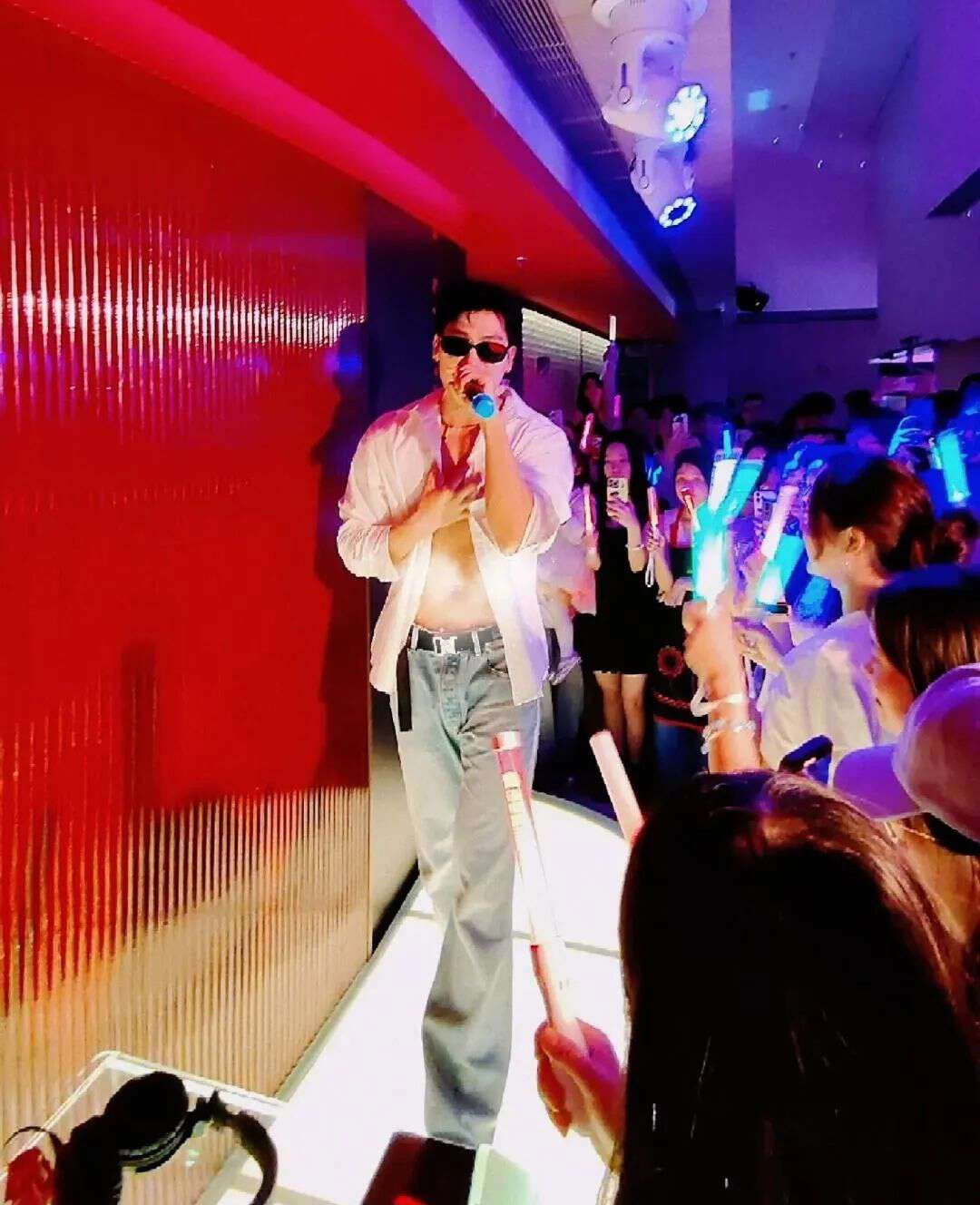

从去年引爆社媒的科目三,到今年推出的“男仆服务员”“男模夜店”式门店,海底捞正在用一种极具网感的方式,刷新人们对火锅的认知。

晚上10点后,原本温馨的用餐区秒变夜店:DJ台亮起霓虹灯光,穿男仆装的服务员扭动腰肢,八块腹肌的型男咬着衣角热舞......荧光棒在火锅桌间挥舞,活脱脱一场“火锅+夜店”的混搭派对。

在深圳、杭州等城市,不少消费者已经爱上了“夜店风”的海底捞,甚至有顾客表示排队1小时不是为了吃火锅,而是为了看帅哥跳舞。

“不是男模点不起,而是海底捞更有性价比。”这句出网络梗精准点出了“男色经济”的商业逻辑。

细看下来,海底捞没有走高价男模路线,而是用“服务员+打工人身份+贴脸互动”制造了更强的沉浸式体验。这既是一次品牌人格化的演练,也是火锅与娱乐跨界的试水。

而“男色经济”恰好揭示了年轻人消费情绪的新趋势:氛围感大于口味,参与感胜于性价比。

在这方面,海底捞显然跑得比同行更快一步。相比老乡鸡靠店长喊麦、太二酸菜鱼靠冷脸服务,海底捞把服务做成了一场秀,把吃饭变成一场戏。

数据显示,夜宵时段客流同比提升10%,女性顾客占比超七成,有门店靠这招实现夜间营收翻倍。

当然,这种出圈也是有代价的。

以高颜值男员工作为服务卖点,虽然能快速吸引眼球、增加流量,但在本应以菜品和服务为核心的餐饮行业,过度依赖“男模” 噱头,难免给人本末倒置之感;

同时,将男性外貌作为营销工具,也存在物化男性、强化“颜值即价值” 刻板印象的风险;

在实际服务中,男模的互动表演若尺度不当,不仅容易打扰顾客用餐,还可能模糊服务边界,让双方都陷入尴尬。

更值得警惕的是,当这类营销逐渐成为行业套路,反映的或许是企业创新力的匮乏,以及对商业本质和社会价值观的偏离。

所有的特色,

终将回归商业本质

今年年初,上海外滩门店发生的“撒尿事件”,一度登上热搜。据预测,仅赔偿费用就高达1500万元至1800万元。

这被称为“史上最贵的一泡尿”说明了,无论有多少特色营销,食品安全和服务品质才是根基。

正如海底捞高管所言:“2025年不拼开店数量,要拼生存质量。”

靠服务起家、靠特色出圈的海底捞,终究还是要回归两个基本面:品质和体验。

要知道,特色只是敲门砖,品质才是承重墙。

消费者可以为新鲜感买单,但最终留住人的,还是碗里实实在在的菜品以及服务员恰到好处的贴心。

从拌饭外卖到男色营销,海底捞的特色突围战确实打出了新意,但真正能支撑万亿市值的,永远是那句“服务至上”的初心。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6