在广州博物馆“人间镜像——广州汉晋墓葬的生命叙事”展览中,展示了一件西汉时期红陶质托灯俑,它全身赤裸以跪姿示人,挺腰,下腹肥圆,头顶灯盘,左手扶灯,右手下垂接于右脚跟处,跣足,面部由于腰修饰灯盘的粘合面被抹平了部分面目,因而五官并不明显。

这件人俑是何许人也?为何头顶灯盘以跪姿示人?它又为何作为陪葬品出土于墓葬之中?

托灯俑

广州博物馆“人间镜像——广州汉晋墓葬的生命叙事”展

以生之礼待死,

古人的生死浪漫等式

中国传统丧葬礼俗的核心信念之一是“不死其亲”,即不将逝去的亲人视为亡者,而视作灵魂与肉体仍存续的“活人”,由此形成“事死如事生”的丧葬观念。既然生死一体,便需善生亦善死,让逝者在另一个世界延续生前的生活,继续享有世间荣华。先秦时期盛行的人殉、人牲等残酷做法,至汉代已逐渐节制。《荀子·礼论》载“丧礼者,如生者饰死者也,大象其生以送其死也。故事死如生,事亡如存,終始一也”。为让逝者仍得奴仆侍奉,仿真人形象的人物俑作为人殉替代品,开始在墓葬中随葬。

汉代是中国古代雕塑艺术的蓬勃发展期,陶俑创作题材源于生活,基本是对现实场景的再现。以人物俑随葬在当时极为普遍,其中大量展现家内奴仆生活的俑像,成为汉代随葬俑的突出特征:既有服侍墓主起居的奴婢俑、侍仆俑,供娱乐消遣的乐舞百戏俑、说唱俑,也有保卫安全的武士俑、从事生产的劳作俑、烹饪膳食的庖厨俑、更有牛、羊、猪等动物形象,以及仓舍楼阁、水田鱼塘等生活设施与庄园产业模型,几乎涵盖生前所需,堪称汉代社会生活的立体缩影。

舂米俑,广州博物馆藏

陶灶,广州博物馆藏

《广雅书院课艺总集》

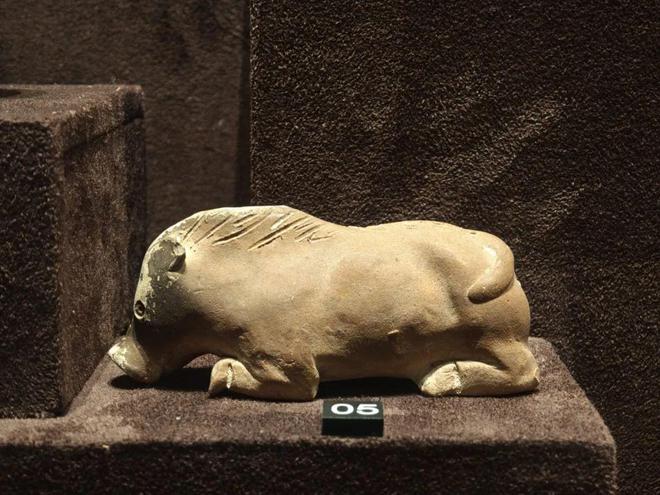

陶猪俑,广州博物馆藏

陶猪俑,广州博物馆藏

陶鸡俑,广州博物馆藏

在“日出而作,日落而息”的古代,灯是延长劳作或夜间活动的必需工具,执灯仆从作为维持照明的重要角色,自然成为生活中不可或缺的存在,灯俑也因此成为重要随葬品。制作灯俑随葬,既为复刻生前生活,也暗含引导亡魂的寓意,古人认为墓室是灵魂升仙的“仙境入口”,放置神仙形象的灯具可引仙人降临,指引亡灵通往仙界。在随葬需求与升仙信仰的双重推动下,大量陶俑座灯应运而生。

根据两汉时期陶俑座灯当中主体人物不同的姿态,可以分为6种,分别为跪坐、蹲坐、结跏趺坐、直立、匍匐和人骑兽等姿态,跪坐的姿态可以说是在这6种姿态当中最能体现墓主人尊贵的姿态。跪坐以膝盖触地为基本特征,属于一种礼仪范畴内的姿势,较为正式、体面, 为贵族阶层所用。这种坐姿源于神灵受祭时的“尸坐”,用于表达至高无上、唯我独尊的态度。西周以后这种坐姿逐渐日常化,被运用于上层阶级的日常生活,其中贵族跪坐一般称为正坐,而需要表达尊敬、侍奉的意味时,则采用表现得更为矜持卑下的侍坐。

蹲坐姿态的陶灯俑,广州博物馆藏

而展览中的这件陶俑采用的是跣足跪坐的姿态,这是因为汉代以入室脱履为礼俗。古人对礼节的重视,反映在生活的各个方面,连脚上穿的袜子也不例外。在古代,穿袜子有规矩,脱袜更有要求,早期进门有“跣袜之制”,与进门脱鞋的“脱履之制”是一套礼俗。而且“跣袜之制”比“脱履之制”的敬重程度更高,如果屋里有长者或贵客,除了脱鞋,还须把袜子也脱下,即所谓“跣袜”,不跣袜则是严重失礼。作为在常年家中从事服侍主人的家仆,面对的都是地位高于自己的尊者,跣足跪坐便不难理解。

地下职场也“内卷”,

有的人往生后仍在“打工”

值得注意的是,据相关资料记载,两汉时期出土的胡人俑数量以广东省居首。为何岭南地区出土的胡人俑数量在全国占比较大?

其实,这一现象与汉代地方豪强势力的发展密切相关,岭南地区位于我国南部沿海,不仅是汉代南海丝绸之路的始发港,更是汉帝国对外航运的枢纽与重要贸易中心,繁荣的海上贸易使得地方豪强积累一定财富以及土地,大面积的土地需要有人进行劳动生产,所以“购买”家奴成为了地方豪强常见之事,史书中“僮奴以千百数”的记载,正是豪强地主蓄奴成风的真实写照。这些家奴,有部分形象有异于汉人,表现为头较短而面宽,深目高鼻,两颧高,宽鼻厚唇,下颔较为突出,身材不太高,脸上有大胡子,身体有胸毛等面部体质特征以及裸身赤足的非汉人形象,这部分家内奴隶,极大可能是胡人仆从或随商队在岭南定居,或被贩卖为当地贵族的家奴,成为当地豪富之家彰显身份地位的象征。他们除了部分用于家庭内务,也就是今天的家政工作外,还有一部分主要用于庄田上的农业生产,进而被制成俑像陪葬,这也使得该类俑成为岭南汉墓中独特的陪葬品。

陶托灯俑,广州博物馆藏。该灯俑躯体肥胖,手臂、胸腹及腿上均刻划毛发,突乳、高鼻、头缠巾,视为胡人形象托灯俑。

从1950年到现在,岭南地区已发掘的汉墓超1000座,在出土的胡人俑种类中,不仅有上述所提到的托灯俑、侍俑、劳作俑外,还有武士俑、镇墓俑、抱婴俑等,从这些胡人俑我们至少可以得知,这些远道而来的跨国打工人,除了从事家政、农业劳作等工作外,还有类似于今天的保安、保姆等工作,而在“事死如事生”的丧葬观念的影响下,以至于在死后,仍在服侍着曾经服侍过的主人。

抱婴俑,广州博物馆藏

不管来自和何方,

都是文化交流的硬核证据

广州汉墓出土的胡人俑面部多表现为大眼高鼻、颧骨突出、多须,下颌宽于额头且脸庞较窄,部分还有“遍体划毛”的特点。学者们对其来源说法不一:黎金等人认为是海外奴仆;李刚指出可能来自印度恒河流域;黄展岳则认为其体貌特征与印尼“原始马来人”相近,推测是南海诸国之人。也有观点结合“多毛”记载,推断其可能来自西域。

不管这些陶俑具体是来自何方,作为艺术造型的胡人托灯俑,虽不能完全还原汉代胡人的真实样貌,但从其与传统中国人明显不同的体貌特征来看,生动说明两千多年前已有不少域外人士经海路来到广州,展现了两汉时期广州作为商贸港口所能承担的对外文化交流的重任,更是中国秦汉时期海上丝绸之路逐步形成的重要实物见证,同时也成为研究我国汉代的社会形态、经济文化生活、宗教等方面的重要物证。

参考文献:

1、武云昊《秦汉岭南地区海洋文化因素的考古学观察》

2、卞华磊《两汉时期人物形灯具设计研究》

3、马啟亮《岭南出土汉晋时期非汉民族特征人俑研究》

4、覃 杰《广州汉墓出土人物俑的发现与研究》

5、谢崇安《岭南汉墓所见之胡人艺术形象及相关问题》

公众号 | 广州博物馆

视频号 | 广州博物馆

小红书 | 广州博物馆

微博 | 广州博物馆

撰稿 | 李玉婷

美编 | 秦 阳

校对 | 邓颖瑜

审校 | 刘颖颖

审核 | 朱晓秋

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6