《中国美术报》第404期 美术聚焦

【编者按】采风写生作为艺术创作不可或缺的重要手段,历来备受艺术家重视。无数经典之作正是源于写生的沃土。它不仅为创作提供了丰富的素材与灵感,更深刻影响着作品的思想深度与情感温度。中华人民共和国成立以来,众多艺术大家如钱松嵒、傅抱石、李可染、叶浅予、刘文西、王子武等,都将写生视为创作的核心环节。他们在长期实践中积累了宝贵经验,创作出大量具有时代烙印的经典作品,并且在继承这一传统的基础上持续探索,形成了各具特色的写生路径与风格。

新时代背景下,如何更好地传承与发扬写生传统?关键在于紧扣时代脉搏,将个人创作与社会发展紧密相连。唯有真正“深入生活、扎根人民”,才能在艺术表达中体现文化担当,使作品与时代同频共振。为推动美术创作的高质量发展,近年来美术界积极组织各类大型采风写生活动,倡导艺术家走出画室,深入生活、扎根人民,汲取源头活水。近日,“美术里的新时代——中国美术家协会‘深入生活、扎根人民’大采风活动”、中国国家画院“中流砥柱——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年全国美术作品展采风活动”等的相继开展,进一步凸显了写生在当代美术创作中的重要地位。这些活动不仅是践行党的文艺方针的生动体现,更是赋予作品灵魂与生命力的关键途径。

然而,在当今快节奏、信息爆炸的时代,写生活动的深入性正面临挑战。部分实践流于形式,对生活本质的挖掘不足,情感的真实表达也显薄弱。如何切实提升采风写生的质量与实效?如何避免浮于表面的“打卡式”写生,实现从素材积累到艺术升华的跨越?这些已成为当前美术界关注的重要议题。为此,《中国美术报》特别邀请相关专家、艺术家及活动组织者,围绕“采风写生如何助力新时代美术创作高质量发展”展开深入研讨,旨在为美术工作者提供切实可行的参考思路与方法,助力新时代美术创作高质量发展。

□ 本报记者 刘晶/策划

导读

·冯远:捕捉生活之魂 提升艺术之技

·范迪安:采时代之风神 绘时代之风物 立时代之风气

·刘万鸣:致广大而尽精微——采风写生中的艺术哲思

·庞茂琨:采风写生并非简单的主题先行

·贾广健:写生应强调深度与质量

·陈坚:写生是一种情感自觉

冯远:捕捉生活之魂 提升艺术之技

采风写生,作为一种深入生活的训练方式,对于艺术家而言,具有不可替代的重要意义。它是捕捉时代气息、增强人民情感、加强对生活观察的有效途径,更是提高创作能力、收集素材的重要环节。

采风的概念源远流长,早在古代便有此一说。在文学领域,它意味着收集民间的风俗习惯、口语和传说;而在美术领域,采风则特指室外的、走进生活的、野外的写生。音乐方面亦是如此,采风即收集整理地方的曲调等,这是一个涵盖广泛的大概念。写生则有着明确的指向,它要求画家直接面对生活中的实物或场景进行绘画记录。通过这种写生式训练,艺术家能够观察生活、提炼概括,进而提升自身的观察能力和艺术表现能力。

带着课题或创作任务去采风写生,与一般的写生既有相同之处,也存在明显区别。带着任务去写生,艺术家直接按照创作主题,收集地域文化、民族风情等创作所需的素材。这就需要艺术家在创作前有一个明确的预设,包括写生的目的、所需素材以及这些素材对创作的重要参考价值等。近年来,艺术家们积极响应党和政府的号召,在各地的支持下开展大量的写生活动,这无疑是个好现象,也是一件非常有意义的事情。

然而,深入生活并非简单地将课堂搬到室外、野外或工厂、乡村、部队。艺术家还需要在生活中学会观察对象,并通过艺术手法对景象进行概括整理,形成一种独特的绘画样式。这一过程需要训练艺术家的组织概括能力。写生实际上也是一种训练艺术家能力的有效方法,它并非仅仅是对着物象写生的简单道理。

深入生活还意味着要真正融入生活,与工人、农民同吃同住同劳动,体验生活、感受生活,并进行观察。这种体验生活不仅仅是技术上的,还包括情感上的投入和与生活中的人物建立情感联系。生活中生动的场景、丰富多样的民俗以及多彩的内容,都可以成为艺术家笔下的创作素材。通过充分运用这些素材,艺术家可以创作出更具感染力、更打动人心的作品。这是艺术家走出课堂、走进生活的重要意义。

采风写生的最重要的作用在于解决艺术家创作中的闭门造车、程式化、概念化等问题。它能够增强作品的生活气息、丰富情感,并展现出高超的技艺。通过采风写生,艺术家们能够更好地捕捉生活的灵魂,创作出更具魅力的艺术作品。■

(作者系中央文史研究馆副馆长)

范迪安:采时代之风神 绘时代之风物 立时代之风气

赵培智 《吉他手》110cm×100cm 2023年

“深入生活、扎根人民”,这是20世纪中国美术界代代相传的宝贵精神财富。在新时代,它被赋予新的社会内涵与文化价值,是创造时代艺术精品和体现创新风貌的基本路径与方法。习近平总书记在关于文艺创作的重要论述中,反复强调文艺家要坚持与时代同步伐,以人民为中心,真正把握时代的脉搏,表现人民的奋斗。在这一背景下,美术创作如何顺应时代需求、展现时代精神,成为我们亟待思考的重要课题。中国美术家协会组织开展的“大采风”活动,正是对这一课题的积极回应与实践探索。

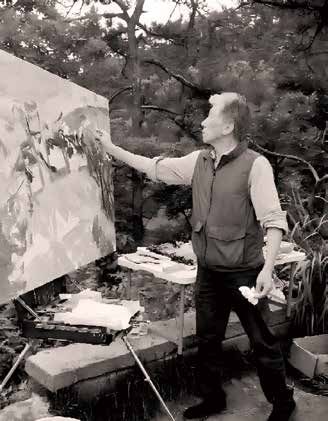

当前,中国式现代化正全面推进,中华民族伟大复兴进入关键阶段,美术创作肩负着重大的使命,我们要更精准地把握历史方位,更主动地融入国家发展大局,生动描绘时代发展的恢宏篇章,推动中国美术高质量发展。采风,作为中国文艺创作的优秀传统,在新时代不仅仅局限于自然风光,更涵盖了历史风韵、人文风华、建设风貌与生活风采,这些共同构成了时代的风景。开展“大采风”活动,就是要采时代之风神、绘时代之风物、立时代之风气。“大采风”首先是学习之旅,通过走向各地,更宽阔地了解中华优秀传统文化,增强人文学养与文化自信,将其作为艺术追求的底色。“大采风”更是感受之行,通过感受新时代中国社会发展的崭新气象,激发创作热情,形成讴歌时代、表现人民的内生动力。

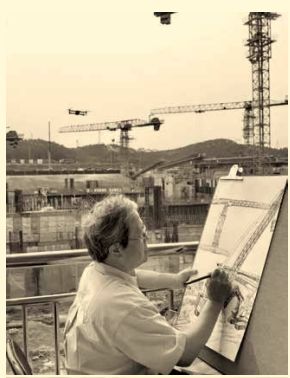

走向时代生活的空间,走向人民生产建设的现场,面对原来了解不足、体认不深的社会发展现实和历史巨变,就会产生思想与情感上的共鸣,也生发艺术表达的追求。现场写生作为记录和感受现场的重要方式,与工作室创作有着截然不同的体验。写生的“生”,体现在眼前对象的生动、下笔表达的生机以及自然万象的生命力。通过“临场”感受与“现场”表现,作品具有直接性、生动性与唯一性,是一个视觉思维与眼前景象相向穿行、形式语言与作品形态反复印证的过程。

这次“大采风”是有主题的采风,重点是聚焦中国式现代化伟大实践,围绕京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区建设、长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展、共建“一带一路”等国家大事,规划成覆盖全国的采风路线,也通过中国美术家协会和各地各级美术家协会、基层美术工作者的三级联动机制,组织广大美术家深入城市发展新象、乡村振兴一线、科技创新前沿、大国工程建设、生态文明建设等现场,系统记录新时代的发展成就。国家重大战略是新时代历史变迁和中国之进的集中体现,在不同的区域里,国家重大战略的实施,凝聚了多方面的力量,涌现出划时代的建设热潮,产生了增强国家总体实力、促进区域协调发展、改善人民生活的标志性成果,这一方方新的风景催人奋进、引人入胜,也向艺术表现的语言提出挑战。因此,采风写生要带着主题表达的意识,在主题立意上下功夫,将其从一般的写生表现提升到文化关切层面,注重表达自然风景的人文内涵与生活情景的时代内涵,努力反映时代的特定景象和生动表情。

写生与中国文化息息相关。我们要将中国美术的优秀传统作为学术功课,在写生中赓续历史文脉,体现中国文化特色。例如中国绘画的写意性就与写生有着内在的关联,都是表达艺术家对自然与生活的独特感受,这方面探索的空间是巨大的,也是走出当代中国美术之路的重要实践。采风写生还为艺术家探索新的艺术表现形式和语言提供了契机,面对宏大的建设现场和丰富的烟火生活,对视觉叙事方式提出了挑战。在大采风活动中,我们要努力用创造性的语言表达现场感受,创作出有温度、有深度的作品,推动中国美术的现代性转化与创新性发展。■

(作者系中国美术家协会主席)

刘万鸣:致广大而尽精微——采风写生中的艺术哲思

赵培智 《吉他手》110cm×100cm 2023年

就中国画而言,写生不仅决定着一位画家、一件作品的艺术品质和成就,同时也关乎中国画的兴衰,其重要性不言而喻。如俞剑华先生所言,“中国画既以写生为根柢,发源甚早,流衍甚久,而终为临摹所篡窃,以致今日画界只知有临摹,不知有写生。”有鉴于此,从习画伊始,我就深深地意识到写生的重要性,养成了随时观察随处写生、速写本不离身不离手的习惯,写生也随之成为我绘画创作不可或缺的一部分。可以说,我的创作源于写生、成于写生。

写生始终伴随着我的创作,同时也伴随着我对中国画创作以及中国画本身的感悟与思考。根据长期以来的写生、创作经验,我把写生划分为三个类型、三个层次,即写其形质、写其神态、写其生意。需要说明的是,三者是有机统一的,划分的目的只是为了更好地理解写生、谈论写生。

天生万物、物物有别,各具形貌、各具色泽,即便是最普通的鸟虫、最平凡的花草,无不具有独一无二的个性特征。画家在写生的过程中,首先需要做到的,就是尽可能深入、细致地观察并表现每一事物的细微之处。可以想象,一片花瓣上的弧线、一块石头上的曲折,都有可能构成此物与彼物最根本的区别,宋代的山水画、花鸟画之所以高标独诣,很重要的一个原因就在于捕捉并表现了事物的这些精微之处。当然,世间万物的区别除了外在的形貌、色彩等,更体现于内在的神态、神情。画家写生的对象,无论是动物还是植物,都如人一样有知觉、有情感甚至有思想,且因时、因地、因境而千变万化,中国画创作之所以注重“不似之似”,其根本目的就在于基于“形似”而求“神似”。以宋徽宗画鸟禽为例,一般认为,其高明之处体现于观察到了“孔雀升高必先选左”等为人所忽略的微末细节。殊不知,其真正过人之处,乃是他能够精确刻画出不同鸟禽的内在神情,如《芙蓉锦鸡图》的华贵雍容、《五色鹦鹉》的灵巧可爱、《红蓼白鹅》的娴静渊雅,无不形神兼备、写生入神,绝非“千鸟一面”“百鸟一态”之俗手所能比拟。我的童年在大运河边度过,树上的小鸟、草丛里的小兔子和小刺猬、水里的游鱼都曾经是我最友好最熟悉的玩伴,它们有属于自己的心灵世界、情感世界,令人神往、令人动容,后来也都成为我创作的素材。在我的画里,我希望画出小动物之间的温存与依恋、快乐与忧伤,画出它们“此时”“此地”的真实神态。那种真实,长久地留在我的记忆里。

能够写物之形质、写物之神态固然重要,但是,中国画写生的终极旨归,是写物之“生意”。《易传》有言,“生生之谓易”“天地之大德曰生”,所谓“生”,指的就是世间万物的生命、生机、生意。在中国哲学、美学看来,世间万物的存在之所以有价值、之所以体现为美,就在于共同体现了“道生万物”“万物共生”的生机勃勃、生香活色以及生生不息。作为画家,能不能透过外在的形质、内在的形态,把握终极意义上化生万物、万物如一的生生之意,决定了他能否跻身于大师行列。有论者指出,荆浩的《匡庐图》、范宽的《溪山行旅图》等山水画,当称为“道体山水”,这里的“道”,是阴阳化合之道,也是天地生生之道。也就是说,荆浩、范宽以山水为形体,画出了作为万物存在之本的“道体”和“生意”。我们知道,这与他们独特的写生方式是分不开的。与我们现在所理解的对景写生不同,荆浩、范宽并没有把眼前的山水草木作为写生对象,也没有亦步亦趋地描摹其形貌神态,而是终日生活、优游其中,以之为友、以之为师,体悟造化之灵气、沉潜天地之精华,久而久之物我两忘、与山水草木混冥合一,进而形之于笔墨、绘之于绢素,体现了中国画写生的最高境界。事实上,这也是中国画创作的最高境界。

中国画创作离不开写生,这是毋庸置疑的,但是,中国画的创作却不能等同于写生。相对于写生,中国画创作更加注重物象的取舍、位置的经营、意境的营构等等。换言之,从写生到创作离不开画家匠心独运的转换、构思。那么,作为中国画的创作者,如何才能完成从写生到创作的转换、构思?这需要画家持续不断地涵养心性、开阔眼界、锤炼技艺,这三者同样缺一不可。

涵养心性最直接、最有效的方式,是读书。因此,古往今来有成就的中国画家无不注重读书,如潘天寿先生主张“五分读书,三分写字,二分画画”、陆俨少先生主张“七分读书,二分写字,一分画画”足以为证。画家读书与学者读书不同,学者意在求知、著述,而画家意在开悟见性、意在“陶冶性灵、变化气质”。唯有如此,画家面对写生对象、创作对象才能“透过现象看本质”,懂得如何剪裁、如何取舍,也才能做到见物起兴、触景生情。苏东坡“不求形似”的枯木竹石、倪云林“逸笔草草”的孤松空亭,笔笔见性、笔笔有情,与他们读万卷书、涵养心性的功夫是分不开的,这也是我们当下的中国画家特别需要向传统大师致敬、学习的地方。在这个意义上,读万卷书以“养性”与行万里路以“写生”,乃是中国画写生、创作最重要的两大法门,绝不可等闲视之。

画家读书,除了众所周知的文史经典、画史画论,还应该包括历代经典绘画作品。读画,是为了开阔眼界、提升眼力。只有熟读历代经典绘画作品,才能感受到自然之物与画中之物的区别,才能够体会到历代绘画大师是如何将“眼中之竹”变为“心中之竹”再变为“手中之竹”的。简言之,才能够真正理解中国画创作的理法、程式。在这一点上,我深有体会。宋元绘画杰作,是我案头必备之物,时时玩味其笔墨、分析其理法、体悟其神采,进而尝试用宋元绘画大师的眼光和眼力去观察、去写生,慢慢地,我的创作距离自己所追求的理想境界越来越近。刘勰所言“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”,说的就是这个道理。另外,绘画技艺的锤炼,也是完成从写生到创作转换的关键所在,画家在写生过程中有所感触、在构思过程中的灵光一现,如果没有扎实、精湛的笔墨功夫和造型能力,创作也是不可能完成的,“皮之不存,毛将焉附”?庄子说,技近乎道,“近乎道”的“技”从何而来?无他,“惟手熟耳”。

写生,贵在写其形质、写其神态、写其生意。从写生到创作之转换,要在涵养心性、开阔眼界、锤炼技艺。这是我长期以来写生、创作的体会和经验,也是我作为新时代的文艺工作者一以贯之的创作追求。■

(作者系中国国家画院院长、中国美术家协会副主席)

庞茂琨:采风写生并非简单的主题先行

赵培智 《吉他手》110cm×100cm 2023年

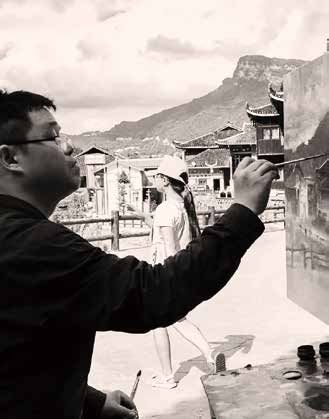

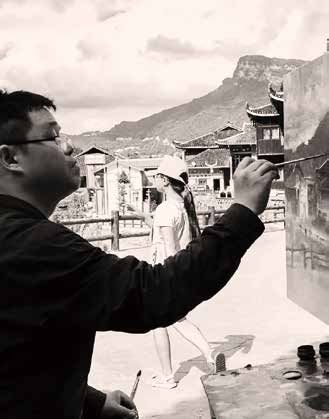

所谓带着问题去写生,实则是秉持自己的艺术理想、艺术观点及近期创作的初步设想,在采风时有意识地寻找自己心中喜欢的视角、情境、形象、构图。但同时强调在采风中也要寻求新的发现,捕捉偶然遇到的瞬间启示,以获得超出预期的结果!因此可以说,采风并非简单的主题先行,即先有主观构图,再去找人对号入座的摆拍式创作。当然,如果通过多次深入的体验,艺术家已有确定且满意的构思构图,可以进行有目的的写生。这实际上是让模特儿按照自己构思构图的意愿来摆动作,作为创作过程中的素材收集。

所谓“身心俱至”,是指我们在深入生活时应该将心比心、感同身受地去体验所要表现对象的情感和思想,而不是蜻蜓点水、浮光掠影似地进行表象记录。

对时代精神的把握,需要创作者不仅具备较好的知识储备和丰富的生活阅历,还需善于感悟时代的变化特征和发展趋势,洞悉社会和文化的本质及发展规律,同时体察人民的精神生活状态,了解人民群众日益增长的精神需求。进而,用创新的艺术语言讲述时代故事、表现时代旋律,并在创作中体现守正创新中华优秀文化的使命担当。

写生素材转化为艺术作品主要有两种情况:其一是将写生作为初步基础,然后在此基础上进行调整、完善,在构思和表现语言上进行提炼和研究,直至达到理想效果,最终形成创作。在此过程中,应避免简单地将写生素材拼贴式地搬到正式创作上,而应融入自己的审美观念和思想,结合作品主题,进行创作的整体考量与表现。其二则是写生本身即为创作,需要在写生前就胸有成竹,强调瞬间的感受和一气呵成的写意追求,将平时的修养和能力集中体现在现场表达中。

数字化工具作为新科技的产物,可以在写生时作为辅助使用,以提供客观依据,尤其适用于捕捉瞬间、即时或运动的情节。但作为绘画艺术,纯粹依赖照片、影像等是不可取的。关键还是要坚持自己独特的艺术见解与手段,进行主观的艺术处理,并最终融入创作者内心的感受与思想!■

(作者系中国美术家协会副主席、重庆市美术家协会主席)

贾广健:写生应强调深度与质量

赵培智 《吉他手》110cm×100cm 2023年

写生不仅是绘画学习的基础,更是艺术创作的重要方式之一。它不仅仅是对自然物象的简单描摹,更是一种深入观察、深刻思考和艺术表现的过程。通过写生,艺术家可以培养敏锐的观察力、独立的思考能力和扎实的表现技巧。在这个过程中,艺术家的眼睛代替了照相机的镜头,因为镜头只能记录表象,而艺术家则能透过现象看本质,在纷繁复杂的自然中发现独特的美,并以个性化的绘画语言加以表达。

写生的本质在于认识和理解客观世界。它不是机械地复制现实,而是通过对自然的细致观察与内心感悟,将外在的形象转化为内在的艺术语言。艺术家需要在生活中不断积累素材、提炼感受,而写生正是这一过程中的重要手段。正如古人所说:“师法自然,中得心源。”只有真正走进生活、贴近自然,才能在作品中体现出生命的律动与情感的力量。

对于一个艺术家而言,写生是一种不可或缺的基本功训练,犹如戏剧演员“台上一分钟,台下十年功”一样,写生是日积月累的艺术修炼。它不仅锻炼画家的手头功夫,也提升其审美修养和艺术感知能力。画内之功体现在技法的娴熟与表现力的丰富,而画外之功则关乎文化积淀与生活体验。优秀的艺术家往往在这两方面都下足功夫,而写生正是连接这两者的桥梁。

写生本身虽然不等同于创作,但在一定意义上也可以成为创作的一种形式。当一幅写生作品不仅忠实地描绘了对象,还融入了艺术家的情感、思想与审美追求时,它便超越了单纯的练习,而具有了独立的艺术价值。例如叶浅予、黄胄、周思聪等艺术大家,他们留下了大量精彩的速写与写生作品,这些作品不仅是生活的记录,更是艺术的结晶。他们的创作之所以生动感人,正是因为有深厚的写生基础作为支撑。

此外,写生也是一种研究方法和学习路径。尤其在中国画的学习中,讲究“目识心记”,即通过观察与记忆来理解和表现自然。这种写生方式不同于西方素描式的严格对照实物作画,而是更注重主观感受与意象表达,体现了中国画独特的美学理念。

写生不需要追求效率,而应强调深度与质量。它是一个慢下来、静下心的过程,是对生活节奏的一种调节,也是对艺术态度的一种体现。在学画之初,曾记得有老师告诉我们,速写本上的写生是画给自己看的。从这个角度去思考,写生也是一个学习绘画的必经之路。

对于成熟的艺术家来说,写生与创作之间的界限往往是模糊的。他们在写生的过程中寻找灵感,在创作中延续写生的精神。因此,写生不仅是一种技术训练,更是一种艺术思维方式和生活态度。它是艺术家与自然对话的媒介、是情感与技艺融合的载体、是通往伟大作品的基石。每一位艺术家,都应该重视写生,把它当作终身的艺术修行。■

(作者系中国美术家协会副主席、中国国家画院花鸟画所名誉所长)

陈坚:写生是一种情感自觉

赵培智 《吉他手》110cm×100cm 2023年

我一直相信,真诚、有情感的艺术最能打动人心。我的帕米尔高原之行拒绝走马观花式的采风写生。我参加当地人的婚丧嫁娶,尽心尽力给他们提供帮助,正是这些与当地人之间的情感互动,让我的绘画在技巧、风格、样式背后,自然而然地生发出艺术最真挚的美——情感。我是崇尚艺术精神价值的理想主义者,把质朴当成自己艺术精神的追求。每次穿越疆域,与其说是写生认知之行,毋宁说是探寻生命本源之旅——在淳朴可爱的塔吉克人身上,我体会到一种人性的真挚与回归;面对白雪皑皑的圣山,我意识到个体的渺小和大自然的永恒。在这种朝圣中,我的思想得到涤荡、心灵获得净化,我的绘画也就有了质朴的精神。当然,这也来源于我质朴的性格,新疆塔吉克民族质朴的人性之美,与我的故乡山东胶东半岛大海质朴的自然之美,带给我同样的心灵滋养。因为对高原民族生存状态有着深切的体味和深刻的情感体验,我并不会刻意用情节或事件去说明什么或表达什么,而是捕捉当地人或物的日常瞬间,他们不断地呈现在画面上,色彩不是越来越浓烈、色层不是越堆越厚,而是越来越清纯、越来越洗练,人物神情也越来越自然、越来越生动。经常有人问我,为什么以水彩去表达?纸上水彩对我而言只不过是更利于我表达内心的方式,媒介材料不是我关注的重点,人性、情感才是我绘画里永恒的精神表达。

得益于在帕米尔高原的经历,我终于理解了什么是写生——写生重在“现场”,即“人”的在场、精神的在场,这就决定了只有足够“了解”才谈得上写生——了解对象并观照自己的内心,方能赋予写照的对象以生命。因此,写生是一种情感自觉,而非绘画样式、技法的表达或新发现,这与临摹照片或复制他人的绘画截然不同。例如在人物肖像创作中,艺术家只有真正地与被表现的对象融为一体,深切体会他们的生存状态和精神诉求,才能把握人物的内在,这是超越简单化表象摹写的前提。艺术创作如果与对象不产生情感联系,仅满足于浮光掠影式的“采风”,满足于画面的“漂亮”或“新颖”,这样的作品必然无法打动人,因为艺术家自身并没有被真正感动,也很难虔诚表达。描绘塔吉克人,是我的情感使然。所以,对我而言,塔吉克人不仅仅是描绘的对象,如何描绘塔吉克人也不仅仅是如何塑造人物形象的问题,而是如何画“人”的问题、如何做“人”的问题,这才是我一直寻找和坚守的。自然如此丰富、世界如此广阔、人性如此复杂,假如我们悉心观察、切身体验,假如我们对生活的“语境”有独立的思考,我们的作品又怎么会模式化、同一化呢?又怎么会过度依赖图像,陷入盲目跟风模仿,陷入技术性的操作?又怎么会肤浅媚俗,不知所云呢?或许有人觉得民俗人物与风景画题材不够“当代”,水彩这种材料也不够“当代”。但我认为,一个艺术家只要够真实、够深刻,只要其艺术所反映的与自己的思考有关,其艺术就够当代,因为作为存在的个体,艺术家本身就与当代生活、当代文明、当代观念有着不可分割的关联。在当代语境中,如果艺术家带着问题意识去进行创作表达,不管艺术形式是具象的还是抽象的、是写实的还是表现的,不管用什么材料和媒介,其作品都可以称之为当代的艺术。艺术有自身的发展逻辑,既不能急功近利,也不能随波逐流,强求当代性的作品很难经得起时间检验,往往会弄巧成拙,变得不土不洋,流于庸俗和表面。因此,对待艺术,不管画什么或怎么画,归根结底都要回到人本身,无论做艺术还是做人,最根本的道理都是——真诚。■

(作者系中国美术家协会水彩画艺术委员会名誉主任、中国美术学院教授)

编辑 | 刘 晶

制作 | 闫 君、刘根源

校对 | 安亚静

初审 | 刘 晶

复审 | 冯知军

终审 | 金 新

《中国美术报》艺术中心内设美术馆、贵宾接待室、会议室、茶室、视频录播室,背靠中国国家画院,面临三环,功能齐全、设备完善,诚邀您到此举办艺术展、品鉴会、研讨会等活动。

地址:北京市海淀区西三环北路54号

联系人:王会

联系电话:010-68464569 18611300565

《中国美术报》为周报,2025年出版44期。邮发代号:1-171

1.全国各地邮政支局、邮政所均可订阅,264元/年

2.直接向报社订阅,发行联系人:吴坤 电话: 13071178285

新闻热线

电话:010-68469146

邮箱:zgmsbvip@163.com

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6