今年是华君武先生诞辰110周年,6月13日是华老去世15周年。时值“生活拾趣——纪念华君武诞辰110周年作品展”在中国美术馆举行,“文汇笔会”微信公众号特地和他的家人联系,推送了一组华君武漫画作品(见6月26日《文汇报 笔会》),以表纪念。

我们同时检索了华老在文汇报发表的文章,大致梳理出他和本报、和“笔会”的关系。其中,1993年8月29日发表的《音乐与我》,有这么一段:

1938年我到延安鲁迅艺术文学院,1939年大批干部和学员到前方去,当时冼星海是《黄河大合唱》的指挥,合唱队员也走了一部分,因此冼星海就要从留在延安的师生中再找些人补充,我居然被选中了,还是唱的男低音,也练习了很多次。有一天合唱队要去参加欢迎邓宝珊(当时国民党的甘肃省主席)的晚会。地点是在南门外的一个土戏台上。平时我还可以唱两声,但第一次上台看到了台下那么多人头,就紧张起来。尤其冼星海站在面前环视大家的时候就更加慌张了。那天唱的是《黄河大合唱》,冼星海举起指挥小棍,意思是要大家集中注意力,但是我误以为是要唱了,第一句是“嗨……荷爱唷”,别人都全神贯注,静静等候着,只有我一个人憋足气力喊了出来,当我发现错误时,只见冼星海很不满意地看了我一眼。直到现在我还记得那眼光的力量。当然冼星海也没有批评我,因为不是我去报名参加,而是他吸收上我的。但从此以后我也不去上台唱歌了。

文末还附了一则“编辑手记”:

华君武先生知道我们要刊出他的这篇文章,在来信中又说了这么一件事:“此文在《音乐爱好者》发表以后,音乐家李群(李焕之同志爱人)对我说,当时她也参加了那次演出,也听到了那声大吼,但不知道是谁喊的,现在才明白是你。”半个多世纪过去,华君武的一声吼,让人至今还能回忆起来,可算艺坛一趣事。

这篇图文并茂的《【纪念】华君武:冼星海很不满意地看了我一眼,从此以后我也不去上台唱歌了》在“文汇笔会”微信公号推送后,收到一则留言:“可惜没配发华君武和冼星海两位先生的合影。”小编一面挂,一面在后台疑惑:这俩还有合影?!这个疑问很快就被夏衍先生的孙女沈芸打消了,她贴出了华君武和音乐家盛家伦、冼星海在延安桥儿沟鲁迅艺术文学院的合影。更令人惊喜的是,它还得到了摄影者后人的确认:“没错!我爷爷拍的——沈逸千。原照已佚,《中华》画报曾经发表。”

1930年代末,华君武和音乐家盛家伦、冼星海(自左至右)在延安桥儿沟鲁迅艺术文学院合影。沈逸千 摄

可能是体谅我们“余生也晚”,一直致力于现当代历史文化研究的沈芸又发来一段说明:

沈逸千(1908—1944),原名承谔。上海嘉定人,历任上海国难宣传团团长、战地写生队队长、中国抗战美术出国展览筹备会总干事。被誉为“抗战绘画第一人”。

我们最年轻的编辑小钱是90后,她从本报资料里,找出了沈逸千的更多事迹——

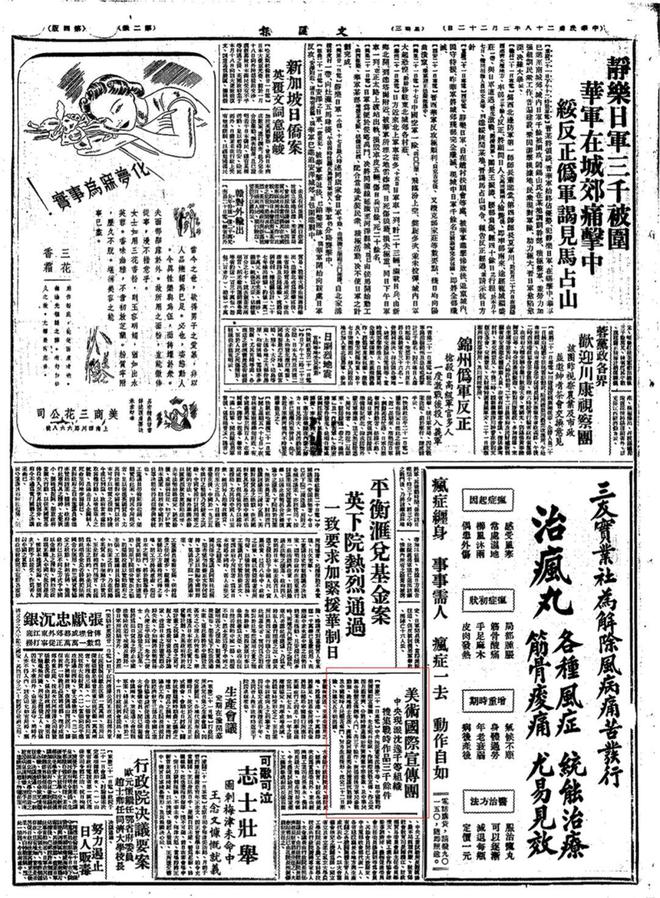

这个名字第一次在《文汇报》上出现,是1939年3月22日关于“美术国际宣传团”的一则消息:

中央现派画家沈逸千,组中国战时美术国际宣传团,先赴美再赴欧,作国际抗战宣传,作品定四月底集齐,分战时绘画摄影壁画漫画中华景象,及中华民族各联系宣传网等八门,共三千余件,表扬前后方军民参战动态、战地将士生活、汉满蒙回藏苗夷全民拥护抗战精神,及中国战时人民艰苦奋斗、努力生产情形。沈定二十二日来渝,该团定五月初出国。

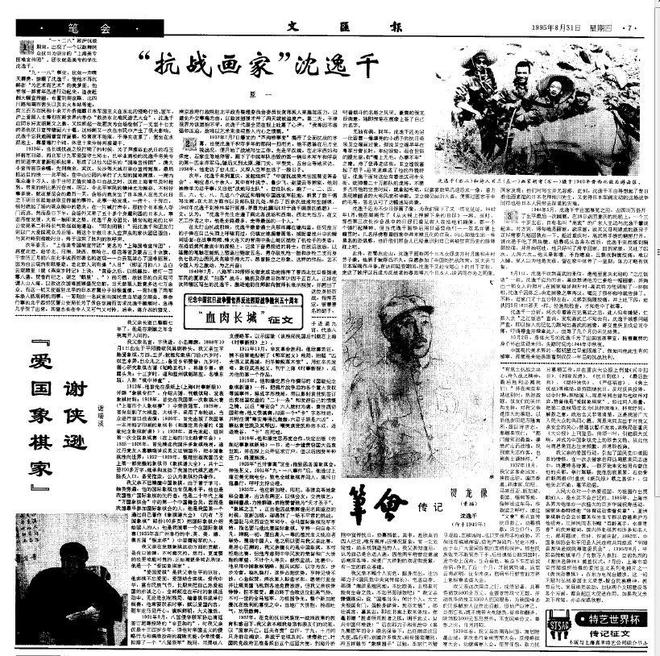

1995年8月31日,“笔会”以大半个版的篇幅,刊登了沈逸千之孙沈原一的文章《“抗战画家”沈逸千》,同时配发了他1940年素描的贺龙像,以及他和诗人肖三、画家胡考1940年在晋西北敌后游击区的合影。此文对沈逸千的事迹有非常详尽的描述:

1937年7月7日爆发的“芦沟桥事变”揭开了全面抗战的序幕,也使沈逸千积存多年的郁闷一扫而光。他不愿躲在后方坐视战况,便开始了战地写生工作。先走平汉线,在北平西郊和保定、石家庄等地停留,画下了中国军队击毁的第一辆日本军车和俘获的第一匹东洋军马。随后又到太原、雁门关、平型关、五台山等地采访。1938年,他走访了台儿庄,又深入空军生活了一段日子。

次年,沈逸千来到重庆,发起组织了“中国抗战美术出国展览筹备会”,响应者八十余人,其中有叶浅予、鲁少飞、赵望云等画家,他则被推举为总干事;又自组“战地写生队”,自任队长,跑了一、二、四、五、六、七、八、九这八个战区和缅甸中国远征军驻地,积累了数千幅写生画,在大后方都市以及部队驻扎处,举办了百余次战地写生画展。1942年沈逸千到桂林举行画展,茅盾为此撰写《对于逸千画展的感想》一文,认为:“沈逸千先生走遍了南北各战场和西南、西北大后方,在文艺工作者之中,他是走路最多、走得最远的一个人。”

在太行山抗战前线,沈逸千像普通士兵那样蹲在壕沟里,任凭敌方的子弹在自己头顶上呼啸而过,仍镇定地握着画笔,捕捉着战斗中的瞬间场面;在战事频频、烽火连天的晋南中条山地区描绘了机枪手的英姿;在滔滔黄河激流中的渡船上,记录下奋勇前进的将士;在敌后战场,以雄健的笔触在画纸上塑造出毙敌五名、勇夺敌机枪一挺和步枪二支而身负七伤的山西民兵英雄手持大刀、昂首挺立之形象。这样的作品,怎不令国人为之激动、为之兴奋!

1940年7月,八路军120师师长贺龙成功地指挥了晋西北抗日根据地军民的夏季反“扫荡”战斗,毙伤及俘虏日伪军计四千五百人。正好在该师辖区写生的沈逸千,激动地前往师部向贺师长表示祝贺,并画出了这位身经百战,指挥若定,留着著名的胡子,叼着烟斗的名将之风采。豪爽的贺龙很满意,随即挥笔在画像上签了自己的名字。

无独有偶,同年,沈逸千还为另一位留着一撮漂亮的小胡子的抗日将领卫立煌画过像。据说卫立煌早年在粤军当营长时,年纪很轻,而在世俗的眼光里,有“嘴上无毛,办事不牢”之嫌。为了显得老成些,卫立煌就蓄起了胡子,后来逐渐成了他的外貌特征。沈逸千面对这位有着战区司令头衔、统帅着二十万部队的虎将,不愿多占用他的宝贵时间,就拿起毛笔,以寥寥数笔迅速绘成一像,着力表现被画者的大将风度和神韵。卫立煌见画后大喜,便要过画家手中的毛笔,签名认可了这幅速写肖像。

沈逸千还为不少日俘画了像,为我们留下了又一历史见证。1942年1月,他在湖南作了《从火线上押解下来的日俘》一画。当时,那些第三次长沙会战中的日俘们看见有人在给他们画像,都一个个强打起精神。但当沈逸千画毕后用日语要他们一一签名并署上籍贯时,几名俘虏看着画卷中并未被丑化的自我,内心却滋生出一种莫名的恐惧感,也许他们那会儿已经意识到自己将被钉在历史的耻辱柱上吧。

此外,在鄂东应山,沈逸千画有两个日本女俘虏井村月雄和井村芳子像。她俩于被俘后不久,自愿参加了中国的抗战阵营,反戈去与日本军阀作斗争。在访问延安期间,沈逸千又赴宝塔山上的日干学校,走访了被俘以后成为反战者的春田等六个日本人,谈话间亦为之画像。画家发现:他们对写生并无恶感。此刻,沈逸千不由得想起了昔日教他画素描的日本老师细川先生,又觉得日本军阀发动的这场战争同样也给日本人民带去深重的灾难。

1944年5月,沈逸千于出国展览之前,去四川万县开了生平最后一次画展。在18日返回重庆的轮船上,一个三十岁左右、自称名叫“高武”的广东人主动与沈逸千攀谈起来。对方说,得知他是画家,欲求画,说其父母刚建成的新房子正好需要几幅画装点一下。船近重庆时,高武将手提的糖匣打开,请沈逸千吃了两块糖。船靠码头各奔东西后,沈逸千突然感到胸部绞痛,并开始呕吐,他只好叫了滑竿回家。回到家里,又吐了四次,大泻六次。他头晕脚痿、手指瘪扁,且整夜胸腹绞痛,难以入睡。家人以为他是发痧,留在家中休养了一星期,体力才略有恢复。

6月1日,沈逸千收到高武的来信,邀他至重庆北碚的“之江饭店”一叙。沈逸千应约而去,高说想请他为亡妻绘一幅画像,并掏出一帧女人的照片。在画家端详照片时,高武特为他调制了一杯咖啡。沈逸千因体乏,决定画像之事再议,喝完了那杯咖啡就告辞了。不料,进家门才十五分钟左右,又感到胸腹绞痛,并上吐下泻,症状同5月18日那天一样。经医院检查,才知是中了砒毒。

沈逸千一分析,两次中毒皆在见高武之后,此人似有嫌疑,忙派人去“之江饭店”查询,发现高武已不知去向。沈逸千顿感问题严重,即以惊人的记忆力默写出高武的画像,寄交重庆卫戍总司令部,吁请稽查并缉拿此人,但等了几个月仍未见结果。

10月2日,身体大亏的沈逸千为了出国画展事宜,拖着羸弱的身子外出活动未归,失踪时间为1944年中秋夜。

中国现代美术界的一颗明星过早地陨落了。假如问他此生有何憾事,那便是未能亲眼看到仅仅一年后的抗战胜利。

2005年8月29日,《文汇报 笔会》的刊头作品为沈逸千的《神枪手》

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,今天是“笔会”创刊79周年。请允许我们把这段编读往来的故事分享给大家,纪念本报前辈和各界先贤一起走过的来时路,和那一颗颗火热滚烫的少年心。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6