【编者按】“艺见开坛”是陕西省美术博物馆策划的融合专业性、时代性、群众性为一体的美术馆品牌对话栏目。

“艺见开坛”第二期,以“山水长安·画境交融”为主题,特邀中国人民大学艺术学院教授陈传席、西安美术学院中国画学院山水画工作室主任王珊、陕西省摄影家协会副主席李杰聚焦陕西山水的人文价值、自然价值,展开中国山水画主题创作、摄影、山水风景的跨界对话,探寻从古至今文人墨客、书画艺术家、摄影家与人文山水跨越时空的审美观照与精神交流,揭示地域文化对于艺术创作的影响和意义,解读中国山水画艺术发展及中国传统美学传播的时代价值。

山水是实景,画境为虚意,山水移在画上,画上的山不是山,是画境;山水画意浓,画境在山中,山河如画但不是画,是实景,只是人们赋予的精神虚相。现实山水需意象来补足,心中山水却必来自现实。两者交融,相互观照,恍惚迷离若禅境。

从秦岭到黄河,从黄土高原至名胜古迹,文人墨客无尽颂写,文学、绘画、摄影、戏曲等各种表现形式呈现不同的画面和景象,实写与虚构均传达出作者人文之情怀、内心之愿望。“外师造化,中得心源”,从古至今,万千世界,点滴星辰,煌煌文化,情思交融。

依山傍水,生生不息,以我之心体察万物,万物皆有性灵;以万物观照我心,我亦有万物之灵性,即天地人心,“物我两忘,天人合一”。秦岭春雪,灞河烟柳,潼关隘口,华岳峰巅,黄河激涛,沙漠绿洲,无不在文人笔下仙侠腾云,天马行空。诗书画印、金石碑刻、文学影视、秦腔古歌谱写三秦故事,传颂大地精神。山水长安、自然景观、历史文化、红色故居、民间脚本,凡徐徐图之,皆画境交融,形制玄妙。

中国画和摄影,也均为对高山大川、人文自然的艺术化呈现,摄取其博大雄浑和蜿蜒绵亘的内在精神。山水画以独特的笔墨语言抽象化表达玄妙之理、意、法、趣;摄影则在抓取景物的四时变化来表现气象和情感瞬间,两者均有发现、有表达,输出似与不似之间之艺术心相。人们恍兮惚兮地尽享在这种精神世界里,神与物游。

陕西省美术博物馆馆长

对话嘉宾(左起):李杰、陈传席、王珊、吕越涛(主持人)

以下内容节选自活动现场实录:

吕越涛(主持人):山水画是怎么产生的?

陈传席:中国画家和外国画家往往认为人物画在造型艺术中地位最高,不会画人物被认为不会画画。那山水画是怎么独立的呢?这与汉朝推崇道家学说有关。道家讲求自然而然,提倡柔弱胜刚强,山水就是最自然的。“方寸湛然,固以玄对山水”,到山水环境里观山水,不是单纯游玩,而是深度旅游,有着很深的玄学趣味。庄子讲:“天地有大美而不言。”山水之大美,水往下流,它是那么柔软,刚强者都超越不了它,在那里游乐极具玄趣。

宗炳在《画山水序》中表达了他对游历山水的热爱。他说“老疾俱至,名山恐难遍睹”,就遵从玄学之趣,把山水画挂在墙上,躺在床上看,文人所谓“卧游”。后来卧游变成赏画的代名词,山水画具备了兴起的社会背景,成为一种时代需求,山水画的交易也因而兴盛起来。

吕越涛(主持人):现在有很多人家里爱挂山水画,以提升自己宅居的文人雅趣,根源在哪儿?

王珊:陈传席老师在讲座《山水画的产生和发展及文人画问题》中,将问题引到“知者乐水,仁者乐山”层面,即从儒释道文化精神的溯源上表达人们对于山水之乐、林泉之趣的向往。中国人与山水始终保持着亲近的关系,也是体道、悟道、行道的心灵修行带来的影响。

吕越涛(主持人):李杰老师从1997年开始拍摄秦岭中的老县城,如今航拍秦岭风光,您用作品从不同视角呈现秦岭的雄壮与瑰丽,是什么让您30年坚持用影像记录它?

李杰:我去了之后就爱上了秦岭,然后不停地按动快门。这些照片像情书,表达着我对这片土地的爱。出于对大自然的敬意,我坚持还原本真、忠实记录。摄影与绘画不同,它捕捉未经加工的现实,我记录秦岭四季的真实美景,展现其多样风光,让更多人认识并爱护它。同时,我也呼吁大家共同保护秦岭美丽的生态环境。

李杰 《五彩黄柏塬之秋》 摄影

吕越涛(主持人):山水画侧重于表现文人意象与精神审美,摄影注重捕捉光影与瞬间动态。航拍后,您是否有了新的感受?

李杰:无人机航拍与传统相机拍摄不同。2015年我开始航拍,相机以平视视角记录局部面貌,无人机则展现宏观场景,表达审美意境与我对秦岭的情感,捕捉平时看不到的“人间仙境”。

李杰 《水墨秦岭》 摄影

吕越涛(主持人):在艺术创作中,艺术家们展现独特的风格,每个时代都有其特点。那么以秦岭为主题的山水画作品主要在哪个时期形成的呢?对山水画发展有何影响?

陈传席:唐宋时期就已出现秦岭题材山水画创作。北宗李思训和南宗的王维均画过秦岭华山与长安风光,但部分传世作品需要进行史料考据,学术界公认的可靠作品是范宽的《溪山行旅图》。

《宣和画谱》中的山水科第一人李思训隐居终南山、华山一带作画。王维半官半隐于辋川,开创水墨渲染技法,影响中唐后中国山水画主流文人画的发展。

王珊:水墨渲染是中国山水画美学的最高境界。我曾做过王维和辋川关系的课题研究。辋川文化对于中国文人画的意义深远,文人画经过董其昌的梳理,追根溯源至王维。王维的成就既体现在诗歌创作,亦显现于绘画艺术。因此我们通过辋川的地域文化背景,把王维的诗歌与绘画放在一起进行对比研究。

秦岭的地貌具有独特性,其包容性与纵深度极强。正如陈传席所言,自古至今的陕西画家,包括长安画派画家,其山水画作品均呈现出正大浑厚的气象,既带有历史性,又蕴含时代性,堪称中华民族精神的艺术化体现。同时,我认为秦岭题材的山水画创作不仅承袭了王维诗画中温润隽永的辋川景观特质,更在苍茫中透出几分江南气息。据记载,以前王维日常生活的场景里,还有一个欹湖存在,每次都要坐船回家,如今该湖泊已经消失了。

当年,王维择辋川为隐居地,实因对陶渊明笔下桃源意境的向往。他不断在秦岭里面捕捉相似的审美意象,最终选定辋川——其入口处逼仄,内呈葫芦形地貌,入之豁然开朗。此处山势如丘陵般舒缓起伏,兼得山水之胜,确实是理想的隐逸之境。

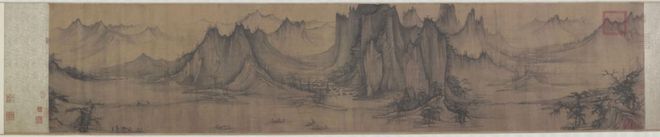

(传)郭忠恕 《临王维辋川图》局部

吕越涛(主持人):如何认定范宽《溪山行旅图》中表现的长安山水与秦岭意象存在关联?

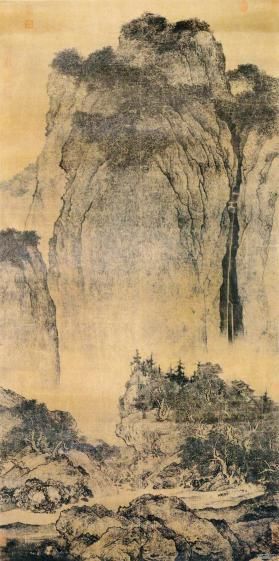

陈传席:如果到附近去写生就会发现很多景象都和画中差不多。范宽穷其一生沉吟山水,践行古人“饱游饫看”之训,他自己也认为“与其师人,不若师诸造化”,他的山水画初学李成、荆浩,后徙居终南山、太华山,终日观览山水以求其趣。此间风光,正是其创作的参照。

王珊:范宽是华原人,华原即今陕西省铜川市耀州区照金。照金是典型的丹霞地貌,山体独具纪念碑性式巨嶂的雄浑气魄。艺术家创作乃杂糅综合的,不能说一定是对照金丹霞地貌的精准客观还原,但的确是范宽综合生活阅历的凝练,尤其中晚年隐居在终南、太华时“饱游饫看”的体察,及对生活体验和生命体悟的描绘。

还有一个关键之处,《溪山行旅图》这幅画的视角一直在变,比方说看到最下方的行旅团队的时候,几个人、几头驴其实是一个半俯视的视角,再平视前方的树石,再向上仰视高耸的山体,快到山顶的丛林部位则又是半俯视的视角,这种变换的视角在正常认知范围内是不太可能同时存在的。这像是一种一直腾空的状态,这种视角上的变化其实是画家自由驾驭的过程,这与哲学中的宇宙观有深刻关联。

范宽《溪山行旅图》 北宋

吕越涛(主持人):元明清时期是否有传世的秦岭题材山水画佳作?

王珊:在范宽、许道宁之后,随着政治经济、文化艺术中心向东南地区迁移,长安的知名画家越来越少。但是元明清三代还是偶尔会有零星记载,如表现秦岭题材的王履、戴本孝,他们画华山很有名气,影响很大。

许道宁《秋江渔艇图》

吕越涛(主持人):近现代长安地区的山水画创作,尤其以赵望云、石鲁、何海霞、方济众等长安画派的重要代表人物的出现为画坛盛事,是什么样的契机催生出长安画派?

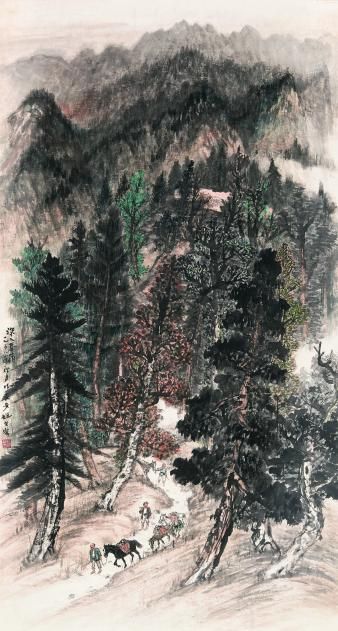

王珊:古代的文人画推崇温润淡雅的美学特征,这种美学特征发展到清末的时候,其实已经无法有效把握艺术走向。主要原因是文人画难以兼收并蓄,无法适应时代前进的方向。当时摹古之风盛行,缺乏创造意识和创新精神,长久以来重复性绘画容易造成审美疲劳。针对这种观念滞后的现状,长安画派应运而生,开辟了以反映现实生活为主的山水画创作新途径,促进了中国山水画的创新与变革。尤其是赵望云的创作,始终将民众的疾苦作为艺术表现的主要内容,这条文脉始于20世纪40年代。20世纪50年代末,石鲁又进一步推波助澜。他将艺术主张概括为“一手伸向传统、一手伸向生活”,号召画家必须拓宽视野,不能一味临摹古迹,要真实地面对生活。近代中国时局动荡,时代需要这种更具有旺盛生命力和勃勃生机的艺术样式,这正是发自社会、源于民众的时代呼唤。

赵望云 《深入秦岭》 87.5cm×66cm 1958年

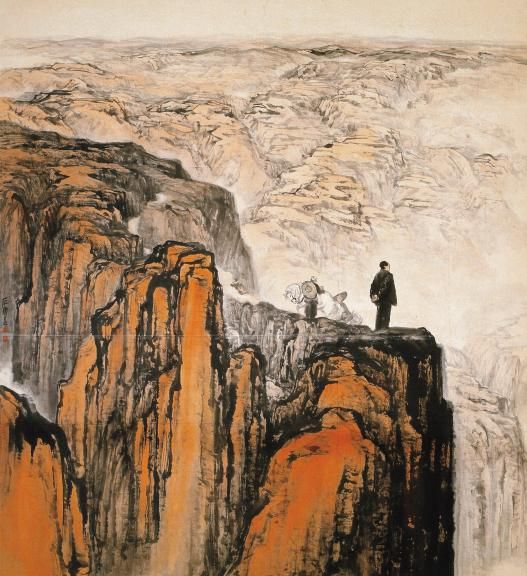

石鲁 《转战陕北》 233cm×216cm 1959年 中国国家博物馆藏

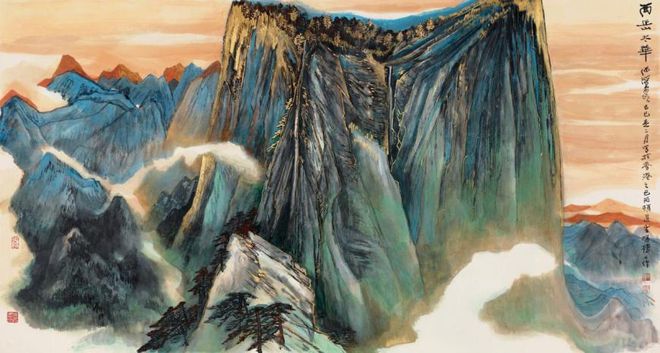

石鲁 《华岳之雄》 150cm×80cm 1972年

陈传席:1949年后,因文化建设的需要,经济上南方相对富裕,北方相对滞后。在国家的大力扶持下,西安美术学院成立,加之此前的延安鲁艺,陕西汇聚了大批优秀画家。彼时的社会环境需要艺术创作彰显阳刚大气与北方的中正之气,长安画派的出现正是时代的必然。

何海霞 《西岳太华》 96cm×180cm 1989年

吕越涛(主持人):新时代画家应如何站在巨人的肩膀上回应时代?

王珊:对艺术创作而言,当下的青年学生文化积淀仍有不足,要想往前行,需以学识、见识和文化为根基,方能看得更远、行得更稳、攀得更高。对于时代的表达,必须保持敏感感知。画家应同时观照时代与内心,唯有将知识、文化、学养融会贯通并多维呈现,方能真正创作出承续传统、呼应时代的佳作。

陈传席:首先学识广博。中西文化殊异:西方文化为单层架构,以技法为尺度;中国文人画具有双重文化特质。石鲁成就卓然,因其深谙中医药理,撰有电影剧本,给人以深刻启迪。再者,自接受美学观之,画家创作出优秀作品只是开始,还得有人欣赏作品,创作、存续与传播缺一不可。长安画派要在当代走向全世界,学术研究和多维传播也非常关键。

山水长安·画境交融对话现场观众互动

编辑 | 闫 君

制作 | 刘 晶

校对 | 安亚静

初审 | 刘 晶

复审 | 马子雷

终审 | 金 新

《中国美术报》艺术中心内设美术馆、贵宾接待室、会议室、茶室、视频录播室,背靠中国国家画院,面临三环,功能齐全、设备完善,诚邀您到此举办艺术展、品鉴会、研讨会等活动。

地址:北京市海淀区西三环北路54号

联系人:王会

联系电话:010-68464569 18611300565

《中国美术报》为周报,2025年出版44期。邮发代号:1-171

1.全国各地邮政支局、邮政所均可订阅,264元/年

2.直接向报社订阅,发行联系人:吴坤 电话: 13071178285

新闻热线

电话:010-68469146

邮箱:zgmsbvip@163.com

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6