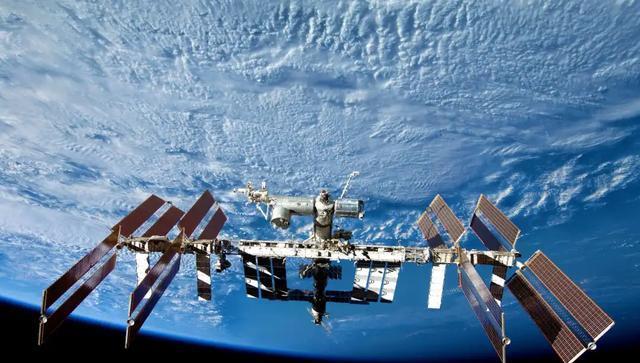

你可能没注意过:无论是中国的“天宫”,还是曾经的“国际空间站”,它们都只在地球上空400多公里的地方“溜达”。从上海到武汉直线距离约850公里,而空间站离我们只有400公里出头——它离你,比你从一座城市到另一座城市还近。

那问题就来了:地球这么大,太空这么广,为什么空间站就“卡死”在400公里?是技术不够?是燃料不够?还是另有隐情?

真正的“太空”,其实比你想象的要远得多

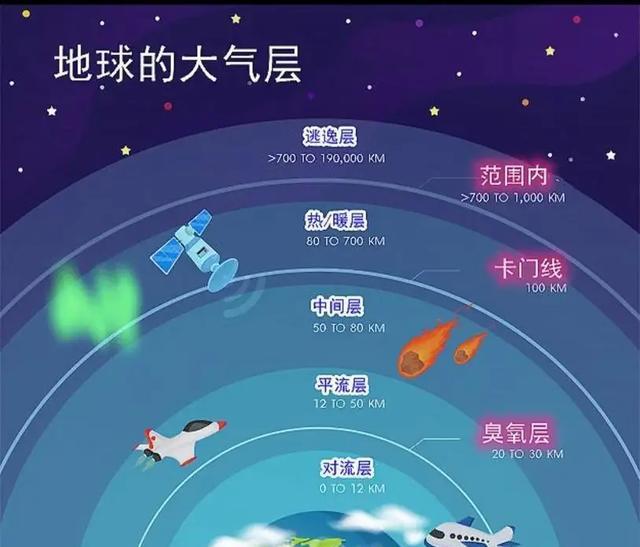

我们常说“进入太空”,但“太空”到底从哪开始?科学界通常以卡门线作为分界——它位于地球表面上方100公里处,是航空飞行与轨道飞行的临界点。

在这之下,飞机还能依靠空气升力飞行;在这之上,空气已稀薄到几乎无法提供升力,飞行器必须依靠轨道速度绕地球运行才能不掉下来。因此,卡门线是“太空”的法律边界,但它只是个起点。

实际上,100~200公里之间的大气层仍然存在阻力。虽然稀薄,但这点阻力对于高速飞行的航天器来说,依然会造成持续减速,导致轨道衰减。卫星在这高度运行,可能几小时或几天后就会坠入大气层。

要实现“长期驻留”,必须飞得更高。一般认为,300公里以上才是“稳定低轨道”的起点,而空间站选择的高度——400公里左右,正好避开了空气阻力最强的区域,又没有进入辐射带,是一个“物理安全区”。

更形象地说,从100公里到400公里,是人类真正进入太空的“第一层楼梯”。400公里,是我们踏稳脚跟的第一步。

为什么不飞更高?因为“代价巨大”

在太空中飞行,不是“往上爬”,而是“绕圈跑”。空间站之所以能“悬浮”,是因为它以每秒7.66公里的速度绕地球飞行,进入了所谓的“第一宇宙速度”——也就是最低轨道速度。

而如果你想把空间站送得更高,比如800公里、1000公里甚至更远,问题就不只是“飞上去”,还包括如何“保持在那儿”,并且“长期可维护”。

轨道越高,所需的初始速度越大,火箭推力也要更强。每提升轨道100公里,火箭推进剂消耗大约增加5%~10%;而要将1吨物资送到1000公里轨道,所需燃料可能是400公里轨道的两倍以上。

而且,轨道越高,补给越困难。比如“天舟”飞船补给天宫空间站只需6~8小时,如果空间站在1000公里以上,补给周期会变成几天甚至数周,轨道对接窗口也会变得极小。

更重要的是:一旦飞得太高,就意味着无法快速回撤。这对于载人航天来说,是绝对不能接受的风险。

所以,400公里并不是“能力上线”,而是“系统最优解”。它是工程师成千上万次模拟后,在成本、效率、安全、可控之间做出的最优平衡点。

飞得太高,还有一个更“致命”的问题:辐射

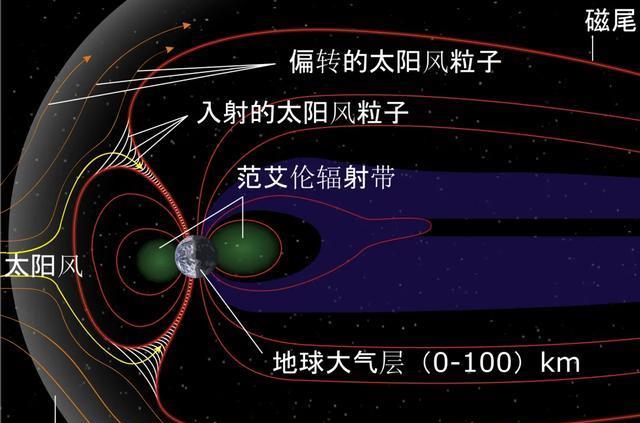

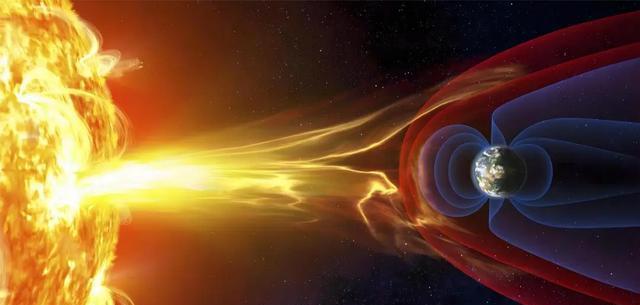

在地球周围,有一片“看不见的雷区”——范·艾伦辐射带。这是由地球磁场捕获的高能粒子形成的辐射圈,分布在距离地球1000~6000公里的范围,是进入中高轨道时必须面对的“宇宙电磁风暴区”。

这些高能粒子部分来自太阳风,另一部分由宇宙射线与大气作用产生,能够穿透航天器、损坏设备,甚至对航天员的身体造成不可逆的伤害。

NASA实测数据表明,若长时间停留在辐射带核心区域(如 3000 公里以上),每小时可能承受数十毫西弗的辐射,长期暴露将远超安全限值。而国际航天员的年剂量上限也只有500毫西弗,也就是说,在辐射带中,一两天可能就会“爆表”。

为了避免暴露,当时的阿波罗登月任务采取了“高速穿越”策略,仅用一个小时冲出辐射带。而空间站是长期驻留的航天平台,根本不可能承受这种辐射强度。

这也是为什么,所有载人空间站,包括国际空间站、和平号、天宫号,轨道都严格控制在400公里以下——这是地球磁场能保护我们的“最后一层伞”。

那为什么不飞低一点?比如200公里?

也有人好奇,如果不飞高,那为什么不干脆飞低一点?比如200公里?

理论上,飞得低确实节省燃料,距离地面更近,补给也更方便。但问题在于:这个高度根本“挂不住”。

在200公里轨道,大气虽然稀薄,但仍然存在可观的空气分子密度,对飞行中的空间站产生持续的阻力。结果就是:每绕地球一圈,速度就会损失一点;每天轨道高度会下降几十米;如果不频繁“加油”维持,就会在几周内坠入大气层烧毁。

这不是假设,而是真实发生过的事。

1979年,美国“天空实验室”因为未能及时进行轨道修正,轨道下降到200多公里,最终在印度洋解体。残骸甚至坠落到了澳大利亚,还引发了舆论风波。

所以,低轨虽然“便宜”,但需要大量推进剂维持轨道,运营成本反而更高、风险更大,完全不适合空间站这样的大型长期平台。

从这里发出的广播信号,32分钟就能绕地球一圈

空间站每90分钟就完成一次绕地球飞行。

你此刻正在读这段文字的同时,它可能正从中国上空飞过,穿越太平洋,掠过非洲大陆,再从南极折返回来。

从400公里的高空看地球,可以看到整个台风系统的螺旋云团,看到珠穆朗玛峰投下的晨曦阴影,看到夜晚城市的灯光像神经网络一样跳动。

空间站不是“飞不上去”,而是选择不飞太高。

它不是技术的限制,而是航天系统在物理、能量、风险和人类生存之间,做出的一次最聪明的妥协。

在这400公里的高度,我们第一次实现了人类在太空的长期驻留;而正是这段“看起来不高”的距离,撑起了我们向更远宇宙迈出的第一步。

编辑:陈方

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6