在娱乐圈里,于和伟的名字总是和“演技派”“老戏骨”挂钩。

他演过枭雄曹操,也演过隐忍的刘备,还能在《觉醒年代》里把陈独秀演得鲜活立体。

但很少有人知道,这位荧幕上的“千面演员”,人生经历比剧本更跌宕——

3岁丧父,靠姐姐的奶水活命,成名后不忘回报家人,为8个哥姐买房安家。

1971年,于和伟出生在辽宁抚顺一个普通家庭,家里有9个孩子,他排行老幺。

父亲在他3岁时因病去世,母亲靠卖烤红薯拉扯一群孩子。

最艰难时,大姐刚生完孩子,于和伟饿得直哭,大姐便把他抱在怀里喂奶水,“小老九就这么活下来了”。

这段经历让他对亲情格外珍视,后来他在采访中哽咽道:

“没有姐姐,就没有我。”

童年清苦,但于和伟骨子里有股倔劲儿。

他爱文艺,中学时迷上话剧,却因家境放弃艺校,进了抚顺幼儿师范学校学音乐。

毕业后被分配到小学当老师,日子一眼望到头。

他不甘心,偷偷报考上海戏剧学院,靠着借来的路费去考试,最终以专业第一的成绩被录取。

母亲掏不出学费,是三哥卖了房子支持他:“咱家得出个文化人。”

在上戏,于和伟是班里最穷的学生。

为了赚生活费,他跑去影视基地当群演,一天挣20块钱。

1996年毕业时,同学纷纷签约剧组,他却因长相“不够偶像”屡屡碰壁,一度想转行。直到1999年,他在《曹操》里演了个小配角,被导演高希希注意到。

高希希评价他:“这小伙子眼里有戏。”

此后,他成了高希希的御用演员,从《历史的天空》到《搭错车》,戏路越走越宽。

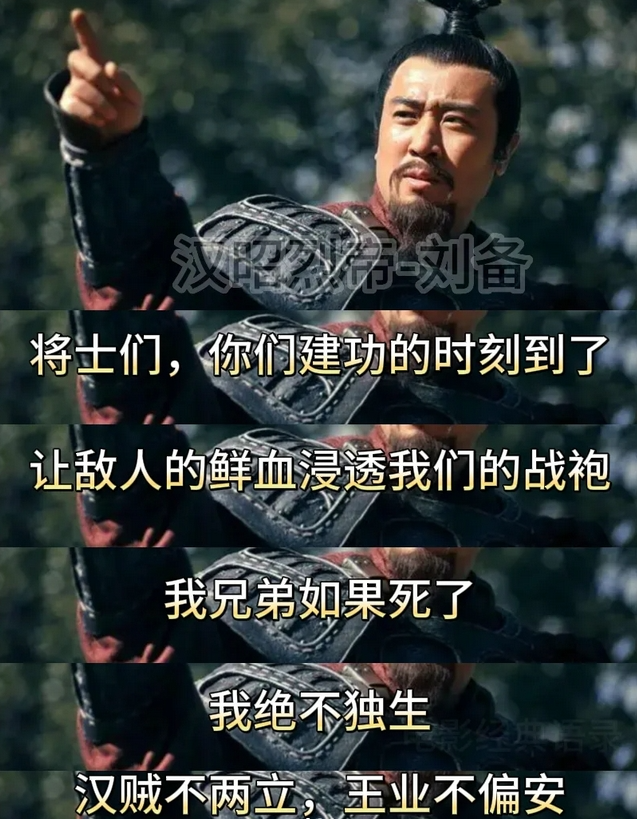

真正让于和伟出圈的,是2010年的《三国》。

他演的刘备颠覆了传统形象。

不懂世事喜欢刘备,认为其忠义,稍微懂世事之后讨厌刘备,认为其虚伪假仁义,看懂世事之后崇拜刘备,为数不多当权还为民谋福的帝王。

刘备是真善,就他没有屠过城。

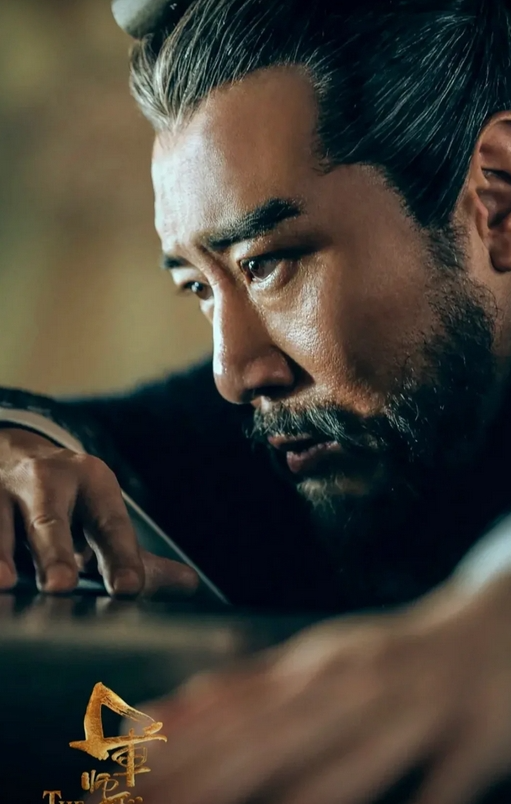

此后,于和伟成了“帝王专业户”,但他拒绝重复自己。

演刘备时,他刻意收敛锋芒,用微表情展现仁厚下的无奈;到了《军师联盟》,他又把曹操的暮年演得悲凉彻骨。

同行评价他:“于和伟老师的戏,是‘长’在角色身上的。”

事业巅峰时,于和伟没忘记家人。他给8个哥姐每人买了一套房,把母亲接到北京享福。

大姐生病时,他推掉片约陪护,直到老人离世。有媒体问他为什么这么拼,他笑笑:

“小时候全家分一碗粥,现在我有能力了,得让他们过好日子。”

近几年,于和伟依然高产。

《觉醒年代》里,他演的陈独秀既有文人的傲骨,又有革命者的热血,一场“监狱演讲”的戏,他不用台词,仅靠眼神就点燃了观众。

拍《悬崖之上》时,零下30℃的雪地里,他主动要求真摔,冻到手指发紫还说“再来一条”。

私下的于和伟毫无明星架子。他会在微博发搞笑自拍,调侃自己“脸长”;和年轻演员对戏时,总爱分享经验:“演戏不是演表情,是演人心。”

妻子宋林静是他上戏同学,两人相爱30年,他常说:“我媳妇是我第一个观众,也是最好的批评家。”

从吃奶水活命的苦孩子到国民戏骨,于和伟的人生像极了他演过的角色——

没有开挂的运气,只有死磕的坚持。

有人问他成功的秘诀,他指了指胸口:“把命搁在戏里,戏才会活。”

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6