万众瞩目的小米YU7,千呼万唤不出来。

在接连剧透新车颜色、用一句“YU7有着不可替代的独特魅力”将市场期待值拉满之后,雷军突然“反悔”了。

还记得几天前,雷军在微博重磅官宣:预热了小半年的YU7,即将在5月22日晚7点的小米新品发布会上亮相。

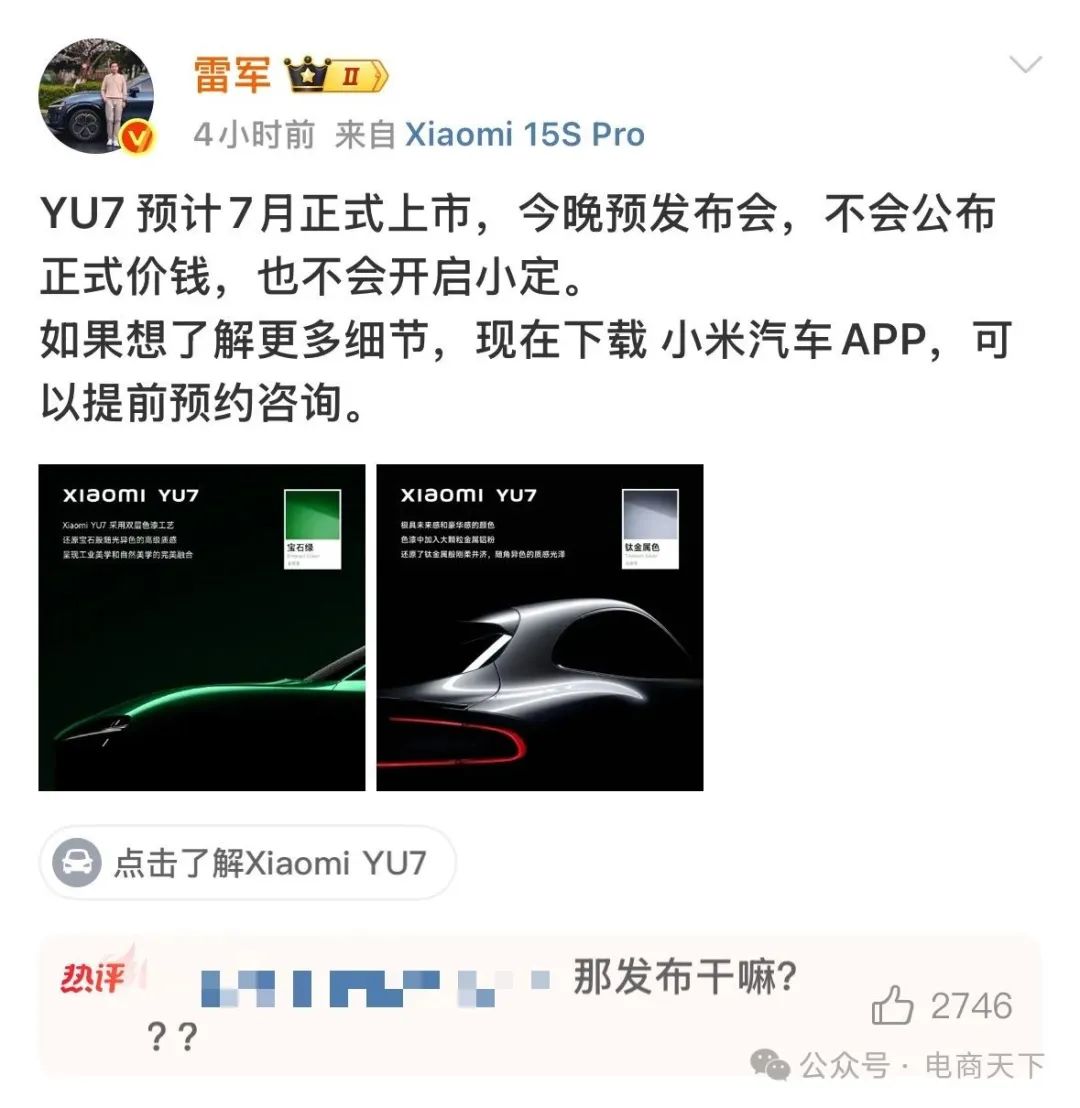

然而,距离发布会仅剩不到7小时,雷军却提前放话:

YU7预计7月正式上市,今晚预发布会,不会公布正式售价,也不会开启小定。

造型先行、配色官宣、参数拉满……这台“为先进时代精英潜心打造”的“豪华高性能SUV”,偏偏在最关键的环节选择了留白。

这一招,稳准狠地踩空了舆论的预期。

众所周知,一款车的价格,是一切商业逻辑的起点,没有价格,就没有评估;没有小定,就没有承诺。

在电商天下看来,这一次,小米在如此关键的节点上选择回避,原因不止一个。

首先必须承认,YU7并非一款可以轻易定价的产品。

从性能上看,它的参数足以向30万元级别的豪华电动SUV发起挑战:

4990mm车长、3000mm轴距、760公里续航、零百加速仅四秒出头,加上全系标配的“巨屏+抬显”科技配置——

怎么看都像是奔着Model Y和蔚来EC6而去。

但问题也随之而来:它究竟该以怎样的价格,才能既不损品牌调性,又不被市场和媒体质疑“虚高”或“赔本赚吆喝”?

定高了,SU7的风波还未远去,舆论随时可能反扑;定低了,反倒容易让“低价低质”的质疑卷土重来。

从这个角度看,小米YU7不愿“提前亮牌”,或许是一种对舆论预判。

毕竟,错一步可能就是舆情崩盘,而“慢半拍”或许还能守住热度与话语权。

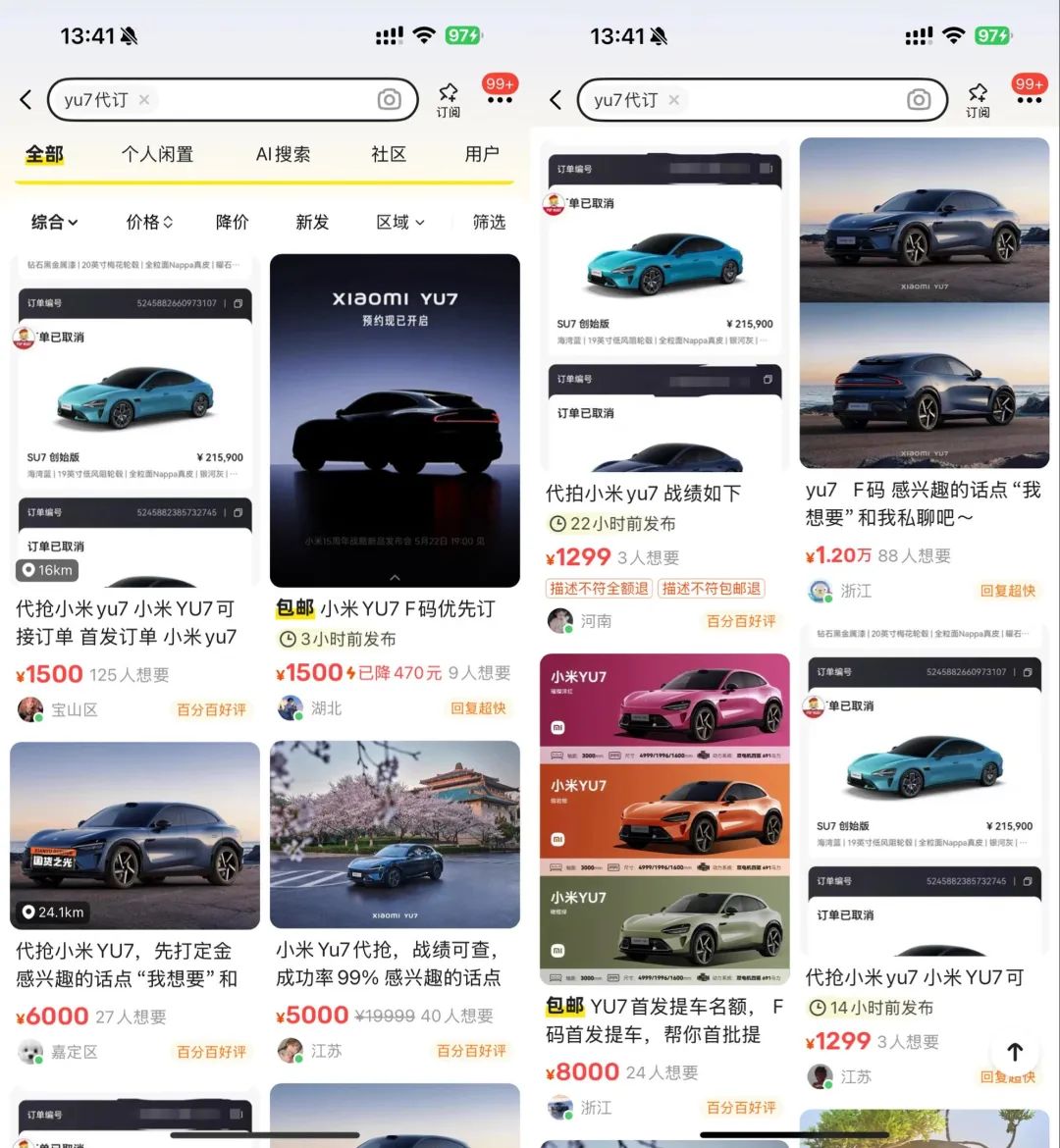

其次,YU7不公布定价的决策,或许还跟黄牛抢跑的现象有关。

目前,二手交易平台上已经涌现出大量“YU7代抢”服务。

黄牛们的定价在一千到一万元不等,均声称可以通过“科技软件”或“内部F码”实现“优先订购、首发提车”。

而即便小米早已多次辟谣F码的存在,也明确表示从未授权过第三方代抢,仍有许多希望快人一步的车主和黄牛“双向奔赴”。

在电商天下看来,黄牛敢于如此明目张胆地“抢跑”,背后逻辑其实不难理解:

一来SU7上市时的爆款效应仍在,盲订24小时内锁单超过5万台,说明市场确实对小米汽车给出了超出预期的反应;

二来,小米汽车在营销策略上始终保留“逐步释放信息”的惯性。

这就使得任何“先人一步”的节点——不管是真定金、还是假名额——都具备交易溢价的可能。

在这样的氛围下,小米若此时高调公布价格,必然激化黄牛抢购和市场非理性追捧,甚至可能引发再一次“盲订溢出”式的交付压力。

而一旦交付难、体验差,品牌声誉将陷入“二次透支”。

相较之下,价格迟发、节奏拆分,反倒成了某种“热度灭火器”。

值得注意的是,虽然小米SU7暂时“按下不卖”,但雷军并没有让发布会完全“空窗”。

他提前放出了新车颜色,曝光了一部分配置,并以“预发布会”的名义为后续营销打开缓冲窗口。

本质上,这种做法延续了小米擅长的“饥饿营销”策略——不一次讲完,不一下揭牌,而是分阶段、分内容地拉长市场注意力曲线。

这种战术,在SU7上已经奏效,YU7只是换了一个更加审慎的版本。

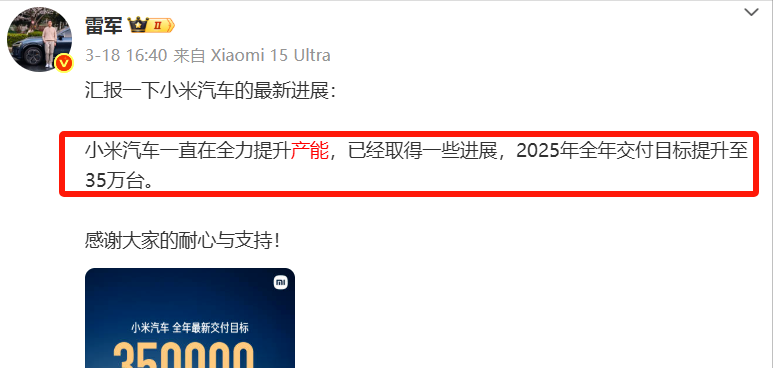

但不可忽视的是,这种“谨慎中的克制”背后,还有一层更为现实的因素:产能焦虑。

YU7背负的,不只是小米汽车第二子诞生的期待,它还肩负着品牌“翻盘”的希望。但这份希望,得建立在足够的生产力与交付能力之上。

我们不妨回顾SU7首发后的交付风波——长时间等待、订单延迟、售后反应滞后……

这些问题不只是“成长的烦恼”,更让“第一次造车”的滤镜碎了一地。

SU7的很多车主,在提车后的一个月到三个月之间经历了极大情绪反转:

从炫耀式晒车到细节吐槽,从工程敬意到装配质疑,很多评论直言“期望过高,落地打折”。

毫无疑问,如果YU7依然走上“过热上市+交付延迟+体验落差”的老路,那么小米的第二辆车就不再是加分,而是减分。

目前来看,小米自有的F1工厂仍处于SU7高压运转状态,月产量刚刚突破两万辆大关,但已然逼近极限。

YU7若强行进入生产排期,势必与SU7抢线抢工,一旦延期或者交付不足,又将陷入第二轮“订单跳票”风波。

事实就是,小米从不缺“首发声量”,但却经不起“交付翻车”。

这一次,雷军选择暂停售价、暂停小定,实则是一种“以退为进”的防守策略——即便会有舆论噪音、黄牛炒作,也比踩空产能、背弃承诺来得可控。

没有明确价格、没有小定开启,雷军的目的很明确:不给自己制造提前履约压力。

先修内功、稳住产线,再择机开闸放量,在电商天下看来,这种策略不算新鲜,却是当下最理性的选择。

通过分段节奏控制、情绪价值传递,再叠加社交平台的热搜曝光,YU7的预热周期已经被拉伸至极致。

而是否能将这份热度成功转化为销量,仍需等待雷军“最后一击”。

在雷军官宣YU7不发售价的那一刻,很多人嘲讽小米“又在玩花样”;但也有不少人意识到,这是雷军亲自踩下的“一脚刹车”。

事到如今,我们不妨换个角度问:YU7缺席价格,是不是一种诚实的表现?

它或许并不是对市场失语,而是对自己负责;不是慢,而是稳;不是“放鸽子”,而是“蓄大势”。

不难看出,在SU7之后,小米正在试图重建节奏感与用户信任。

这种“把话留一半”的发布方式,确实会令人焦虑,却也可能让人期待。

如果它最终能交出一份更稳健、更完整的答卷,或许比提前定价、草率交付更能让人买账。

毕竟,对于一个刚刚起步的造车企业来说,速度从来不是关键,节奏才是胜负的分水岭。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6