“我每天早晨五点起床做饭,晚上盯着孩子写作业到十二点,可最后呢?孩子考了个大专,我欠了十几万债。”

那天,阿玲坐在出租屋的矮凳上,手里攥着一张微商代理合同,声音发抖。

两年前,她听信姐妹儿的话,借了12万代理费卖货,结果血本无归。

如今儿子上了大学,这笔债仍像块巨石压在她胸口,而她的经历,只是千万陪读妈妈的缩影。

据调查数据显示,在中国,有13万个家庭选择让孩子异地求学,其中1万个家庭由母亲全职陪读。

这些母亲们放弃工作、远离丈夫,挤在县城狭小的出租屋里,活成了24小时保姆和家教老师。

然而,一句都是为了孩子好的背后,是负债、抑郁和出轨的种种真相。

图源/视觉中国

01

陪读的开支就像一把钝刀,一点点割裂家庭的经济防线。

王女士从儿子幼儿园一直陪读到高中,结果背上了几十万债务。

生活中,她很节省,每天给自己吃咸菜馒头,自己给孩子做点有营养的,同时她自己打零工缝手套。

但辅导班、夏令营、校服费,别人有的,她都要给孩子报。

李女士曾是在北京工作,拿着年薪20万的职场精英,如今她素面朝天挤在县城老破小。

丈夫每月寄来的钱刚够付房租,她苦笑:“以前买口红眼都不眨,现在连卫生巾都挑最便宜的。”

更让人难以接受的,是教育投资的泡沫。

安徽一位妈妈陪读三年,孩子最终只考上一个职高。

她红着眼说:“村里人都陪读,我不陪,孩子将来恨我怎么办?”

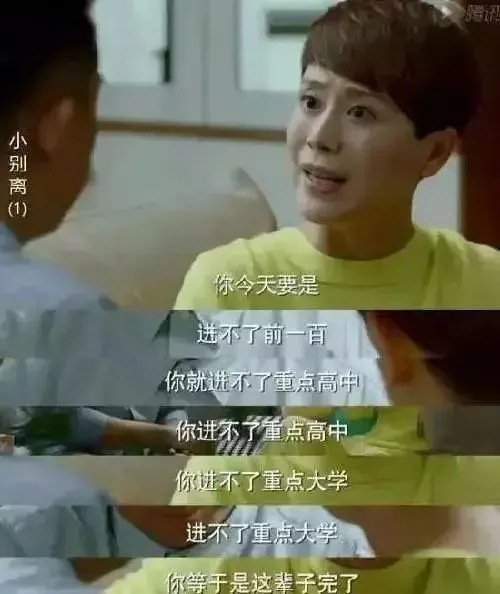

这种集体焦虑催生了畸形的教育军备竞竞赛。

哪怕月薪三千,也要咬牙租学区房,哪怕明知孩子资质普通,仍押上全部积蓄赌一个渺茫的未来。

图源/视觉中国

02

出租屋的墙像口密不透风的棺材。

张女士也是从农村到县城陪读,最初兴奋于进城,可是很快被现实击垮。

儿子嫌弃她骑电动车接送的寒酸,同学家长炫耀豪车时,她低头捏紧褪色的校服袖口。

丈夫在外打工,视频时总抱怨她,钱都花哪儿了?

“我像台坏掉的复读机。”陈丽辞去工作陪女儿读书,每天重复做饭、洗衣、辅导作业。

孩子哭喊着说她是坏妈妈,丈夫嫌她唠叨,婆婆嘲讽说,我们当年带五个娃也没喊累。

深夜,她躲进卫生间吞抗焦虑药,水龙头开到最大掩盖哭声。

调研显示,超六成陪读妈妈出现情绪问题,但九成选择沉默因为说了也没人懂,还显得我不够伟大坚强。

03

胡雨的出轨也是因为陪读。

丈夫在矿山打工,她独自带孩子在县城读书,房东帮她修水电、买药,在一个酒醉的夜晚,两人滚上了床。

事后她愧疚又沉迷:“他看我一眼,比我老公一年说的话都多。”

类似剧情在陪读圈隐秘流传,云南一位妈妈与补习老师同居,东北某县城甚至形成陪读妈妈出轨链。

分居撕裂了夫妻纽带。

小B的丈夫每月寄2000元,却质问“钱怎么花这么快”。林木子想重返职场,被全家斥责不守妇道。

在情感的孤岛中,有人用婚外情填补空虚,更多人像安徽的李永萍调研所见的那样,夫妻变成最熟悉的陌生人,连吵架都懒得吵。

04

“她们在城里当少奶奶享福呢!”这种误解让陪读妈妈百口莫辩。

安徽某县城,妈妈们清晨五点起床,见缝插针到服装厂缝手套,时薪8元。

阜宁县推广陪读妈妈就业计划,让她们在孩子午休时打工,月入不足两千。

即便如此,社会仍将她们污名化为“不事生产的败家娘们”。

更残酷的是价值感的剥夺。

海外陪读妈妈Ann的母亲,十年如一日做饭、接送、陪考,却被女儿嫌弃没有事业,豆豆的母亲为“藤校梦”逼女儿双修课程,反被控诉亲情绑架。

当牺牲被视为理所当然,连最亲的人都成了批判者,这种精神凌迟比负债更致命。

陪读妈妈的困境,本质是结构性困局。

城乡教育资源失衡迫使家庭教育移民,传统性别分工将母亲绑上祭坛,消费主义与攀比文化加剧焦虑。

当社会赞美为子牺牲时,实则是在合理化系统性不公。

改变需要多棱镜式的破局,政府推动教育资源均衡,企业提供灵活就业岗位,社区建立心理支持网络。

更重要的是撕掉伟大母亲的道德绑架,如阜宁县那样,承认陪读劳动的价值。

教育不该是母职的孤军奋战,而应是家庭与社会的共谋。

每一位母亲,首先是她自己。

当陪读妈妈们能坦然说出我需要帮助时,而不是我必须牺牲,或许才是教育真正的进步。

来源/砍柴书院

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6