最近刷到一篇热文,标题扎心得很——《假如工人说实话:卫生间不按照“装修规范”施工,其实也没什么》。文章里,装修工人直言“很多规范是装修公司自己写的,不照做也不会出大问题”,评论区瞬间炸锅:“装修钱都花了,规范到底是不是必要?”“被坑过的我,现在看什么都像智商税!”

作为刚装完房的“装修小白”,我也跟着犯嘀咕:那些被反复强调的“必须做”,到底是行业共识还是营销套路?

带着这个问题,我翻遍了国家家装验收规范、2025年最新装修合同范本、专业装修平台的施工标准,今天就来给大家把账算清楚。

文章里提到的6条“规范”,咱们一条一条对权威标准:

热文里说“墙压地主要是为了好看,地压墙做美缝也不影响”。查了《住宅建筑规范》GB 50368—2005和2025年最新家装合同范本,发现规范里没有强制要求“墙压地”或“地压墙”,只规定“墙地面瓷砖需粘贴牢固,缝隙均匀”。

那为什么装修公司总提“墙压地”?一位从业15年的瓦工师傅解释:“墙压地是把墙砖压在地砖上,缝隙朝侧面,视觉上更整齐;地压墙缝隙朝天,容易积灰。但现在美缝剂能填宽缝,地压墙做美缝后效果差别不大。” 说白了,这更像“加分项”而非“必选项”——预算够可以追求墙压地的美观,预算紧选地压墙+美缝也没问题。

热文认为“干湿分离后积水少,门槛石侧面不吸水,下面做防水是多余”。但《建筑工程施工质量验收统一标准》明确要求:“卫生间门口防水需从地面延伸至墙面,向外及两侧各延伸300mm”。

举个真实案例:杭州的王女士家装修时没给门槛石做防水,半年后发现客厅踢脚线发霉。

师傅检查后发现,虽然做了干湿分离,但洗澡时水溅到门槛石边缘,顺着瓷砖和门槛石的缝隙渗到了下方水泥层,时间久了就“串”到客厅。原来,门槛石下的防水不是防“明水”,而是防“毛细渗透”——水泥层像海绵,水会慢慢渗,这层防水就是给水泥层“穿雨衣”。

热文说“隔音棉对高频水流声效果差,包了也白包”。查了《民用建筑隔声设计规范》,里面确实没强制要求卫生间立管必须包隔音棉,但提到“排水管道应采取降低噪声的措施”。

实际测试:某装修平台做过对比实验,未包隔音棉的立管,水流声可达55分贝(接近正常说话音量);包了2cm厚的隔音棉后,噪音降到40分贝左右(相当于图书馆环境)。

虽然对高频噪音效果有限,但能明显降低整体噪音。

更关键的是,包隔音棉还能防冷凝水——卫生间湿度大,管道表面容易结露,水滴到吊顶上会发霉,隔音棉的保温层能有效减少冷凝。

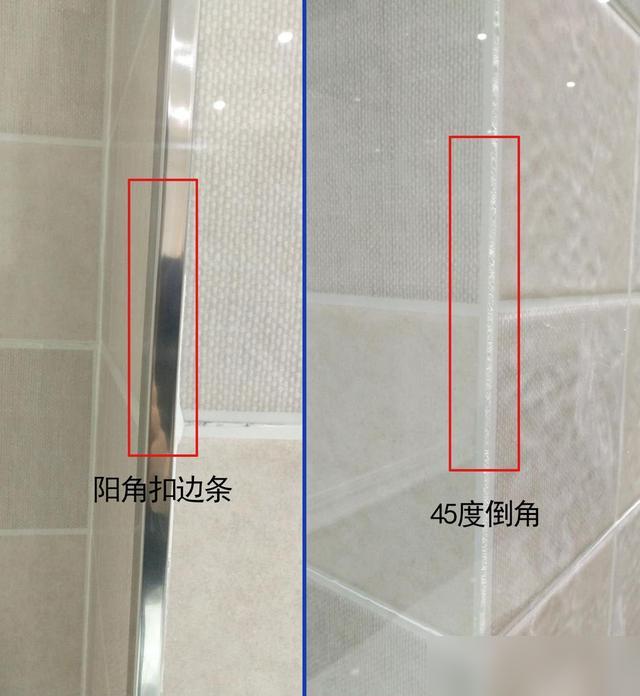

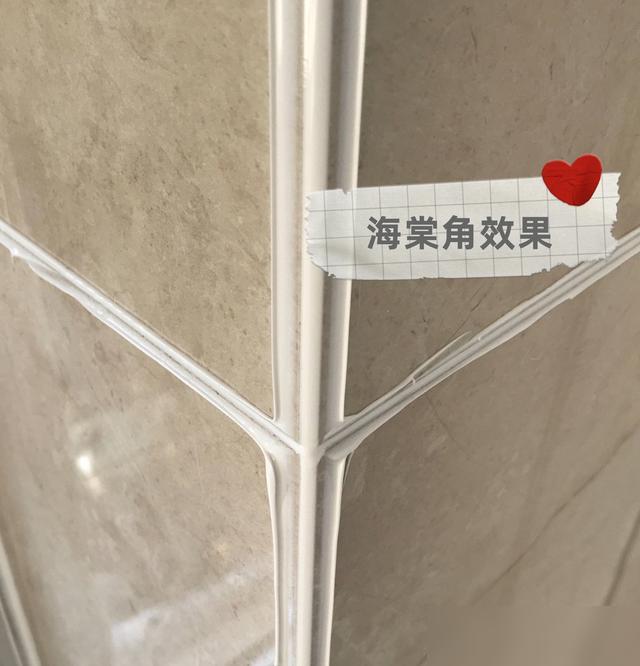

热文反驳“阳角条凸出来会卡灰,瓷砖倒角没那么脆弱”。查了《建筑装饰装修工程质量验收标准》,里面规定“墙面阳角处应做护角处理,确保牢固、无空鼓”,但没指定必须用阳角条还是瓷砖倒角。

两种工艺的真实体验:用阳角条的业主反馈“打扫时确实容易积灰,尤其是美缝没做好的话,缝隙里全是黑垢”;做瓷砖倒角(尤其是海棠角)的业主说“边缘厚,磕碰后最多掉点瓷,不像阳角条会整片翘起来”。但瓷砖倒角对工人手艺要求高,手艺差的师傅容易切崩边,反而更丑。所以结论是:手艺好选倒角,手艺一般选阳角条,别被“必须用XX”的话术绑架。

热文强调“防水层拉毛后,水泥砂浆足够粘瓷砖,背胶是高污染的多余操作”。《建筑地面工程施工质量验收规范》明确:“瓷砖粘贴需根据吸水率选择粘结材料,吸水率<8%的瓷砖(如玻化砖)或单块面积>0.15㎡的大砖,需使用瓷砖胶或背胶辅助粘贴”。

一位环保检测员透露:“劣质背胶确实含甲醛,但符合国标的背胶甲醛释放量极低。如果是小尺寸、高吸水率的瓷砖(比如300×600mm的普通瓷片),拉毛后用水泥砂浆没问题;但大砖或低吸水率瓷砖,不用背胶后期容易空鼓脱落,维修成本比背胶高10倍。”

热文认为“卫生间烟道压力小,贴瓷砖没必要”。查了《住宅厨房、卫生间排气道系统技术规程》,里面提到“排气道接口处应平整,与止回阀接触部位需光滑”。

实际安装中,止回阀的密封主要靠内部硅胶圈,但烟道口如果是水泥毛面,时间久了会掉渣,可能卡住止回阀叶片,导致闭合不严。

贴一块瓷砖后,烟道口表面光滑,能减少杂质堆积,延长止回阀寿命。

虽然不是“必须做”,但属于“花小钱防麻烦”的操作。

梳理完6条规范,发现一个有意思的现象:真正的强制规范(如防水延伸300mm)很少被提,反而是“建议性工艺(如墙压地)”被包装成“必须做”。

这背后,是装修行业的3个潜规则:

而业主这边,经历过“装修踩坑”的人,对任何“必须做”都本能怀疑;没装过的人,又怕“不做会后悔”。这种矛盾,让“规范”成了双方的“信任雷区”。

说了这么多,总结3条实用建议,帮大家在装修时少交“智商税”:

最后想说:装修规范的初衷,是为了住得安全、舒适。

但当“规范”变成营销工具,受伤的是业主对行业的信任。作为消费者,我们需要的不是“必须做”的清单,而是“为什么做”的透明;作为从业者,与其用“规范”制造焦虑,不如把精力放在提升工艺、降低成本上——毕竟,真正的好规范,是让业主住得安心,而不是花钱买“安心”。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6