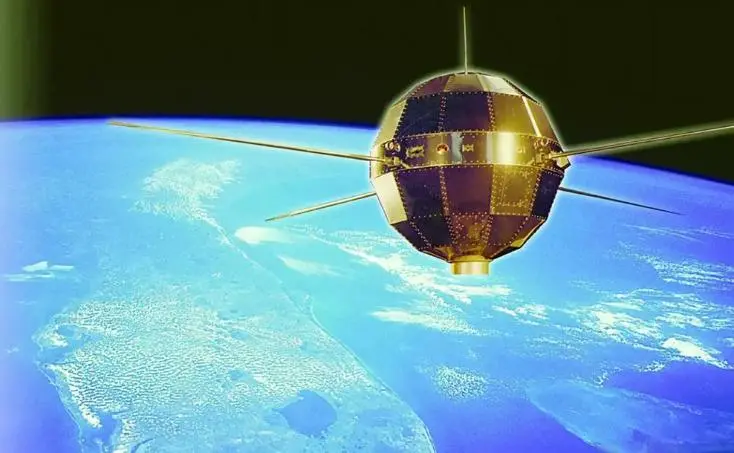

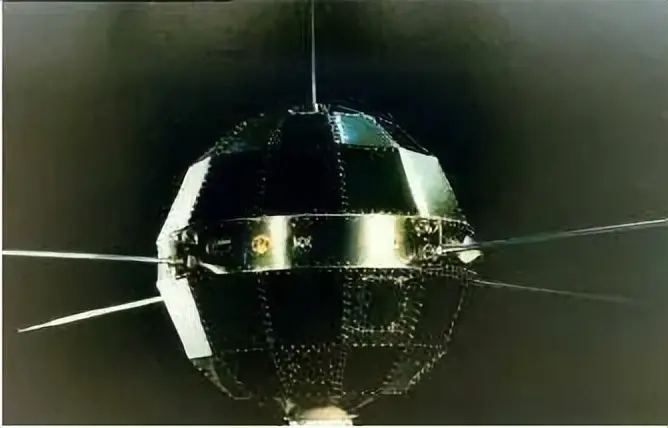

东方红一号,这颗在1970年发射升空的中国第一颗人造卫星,它的成功发射打破了超级大国在太空领域的垄断,向世界宣告中国在航天领域的实力。

然而,这个立下了汗马功劳的“最远游子”,却在太空中漂流了50多年了,如今我们在航天领域已是世界领先水平,还准备在2030年登向月球,然而,似乎却没有提过要将它接回祖国。

那么,为什么我们没有回收这样一个具有重大历史意义的物品?现在的中国有能力回收它吗?这样做又有没有必要呢?

当时,东方红一号被送入了一个近地点约439公里、远地点约2384公里的椭圆轨道,轨道倾角为68.5度。根据科学计算,这样的轨道相当稳定,能保持几十年甚至上百年。当这颗卫星的电池耗尽后,它无法再向地球发送信号,但物理实体仍然存在,继续按照原定轨道运行。

由于大气阻力的微弱影响,东方红一号的轨道正在缓慢降低,但这个过程非常缓慢。根据轨道动力学计算,它可能还需要几十年时间才会重新进入大气层,届时会在高温中燃烧殆尽。在此之前,它将作为一个"太空垃圾"继续在轨道上运行。

至于为什么当初没有回收东方红一号,这主要有几个原因。首先,从技术角度看,东方红一号是一颗不具备回收能力的卫星,它没有配备返回舱、降落伞或热防护系统等回收必需的装置。实际上,在卫星设计之初,科学家们就没有考虑过回收问题,因为当时的主要目标是验证发射技术和轨道计算的准确性。

从历史背景来看,1970年的中国航天刚刚起步,还没有掌握航天器回收技术。直到1975年,中国才成功发射并回收了第一颗返回式卫星方东一号。相比之下,东方红一号属于更早期的探索阶段,当时的技术条件不足以支持回收行动。

从国际惯例看,绝大多数国家在发射早期的科学试验卫星时,都没有考虑回收问题。卫星完成使命后,要么自然衰减轨道最终烧毁在大气层中,要么继续留在太空成为历史的见证。

那么,其他航天大国是如何处理它们早期具有历史意义的卫星的呢?这个问题很有意思,因为我们可以从中看到不同国家的技术路径和价值取向。

美国的第一颗卫星"探索者1号"于1958年发射,重约14公斤,主要任务是探测范艾伦辐射带。这颗卫星在轨工作了约4个月后失效,但物理实体继续运行了12年,最终于1970年3月31日重新进入大气层烧毁。美国没有尝试回收它,而是让它自然结束生命。

相似地,苏联的第一颗人造卫星"斯普特尼克1号"在1957年发射,重约83.6公斤,工作了21天后电池耗尽,3个月后于1958年1月4日重新进入大气层。苏联同样没有回收它。

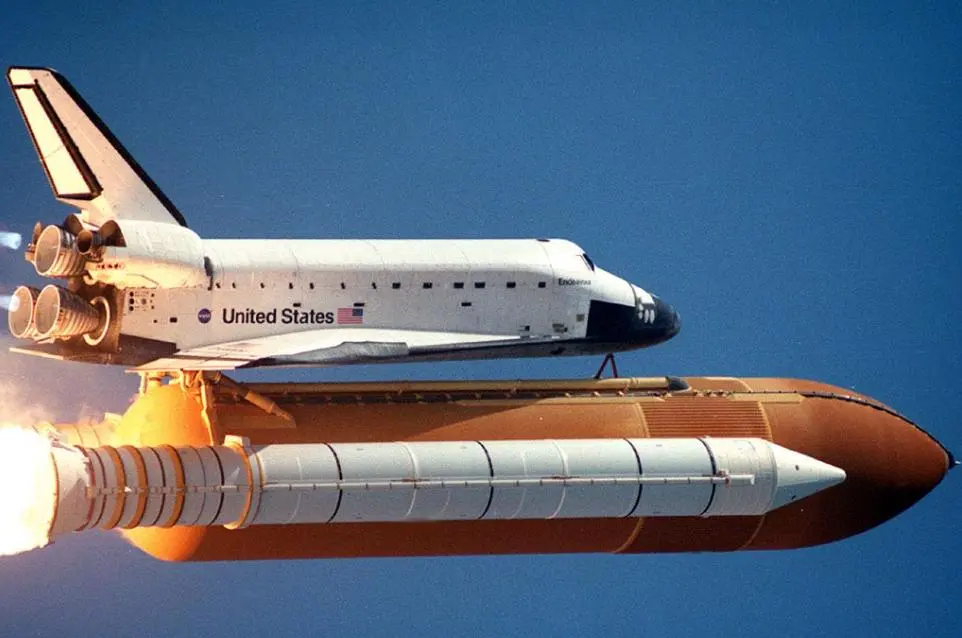

不过,值得一提的是,美苏在后来的太空活动中确实开展了一些回收任务。例如,美国在1984年使用航天飞机成功回收了两颗失效通信卫星,随后进行了修复并重新部署。1992年,航天飞机"奋进号"还回收了因发射问题而被困在错误轨道的卫星"欧洲通信卫星"。苏联(后来的俄罗斯)则主要聚焦于其空间站设备的回收,例如从"和平号"空间站回收科学样本和设备。

总的来说,航天强国对于早期具有历史意义的卫星,基本上都选择让它们自然结束生命周期,而不是进行主动回收。这既有技术限制的原因,也体现了一种对太空探索历史的尊重——让这些开创性的航天器继续在太空中"安息",成为人类太空探索历程的永久纪念。

近年来,随着太空碎片问题日益严重,各国都在积极探索减少太空垃圾的方法。2018年,国际空间站释放了一颗名为"除垢器"的实验卫星,测试使用网状装置捕获太空垃圾的技术。

2023年,日本开展了使用木质卫星减少太空垃圾的实验,因为木材在重返大气层时会完全燃烧,不会留下碎片。欧洲空间局则计划在2025年发射世界首个太空垃圾清理任务"ClearSpace-1",目标是移除一个废弃的火箭上面级。

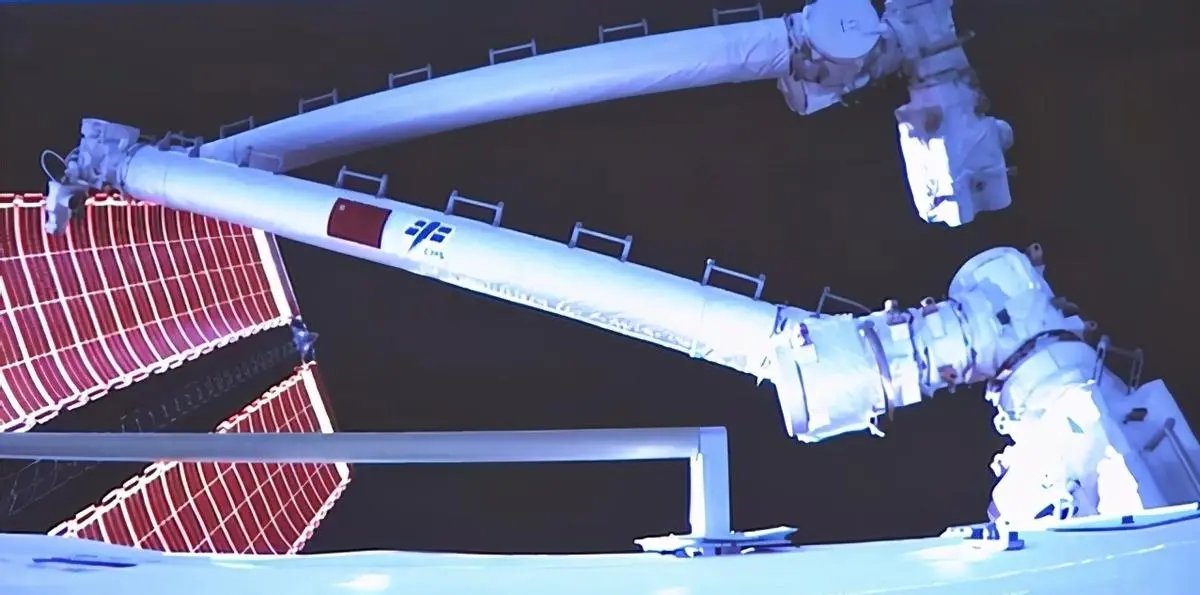

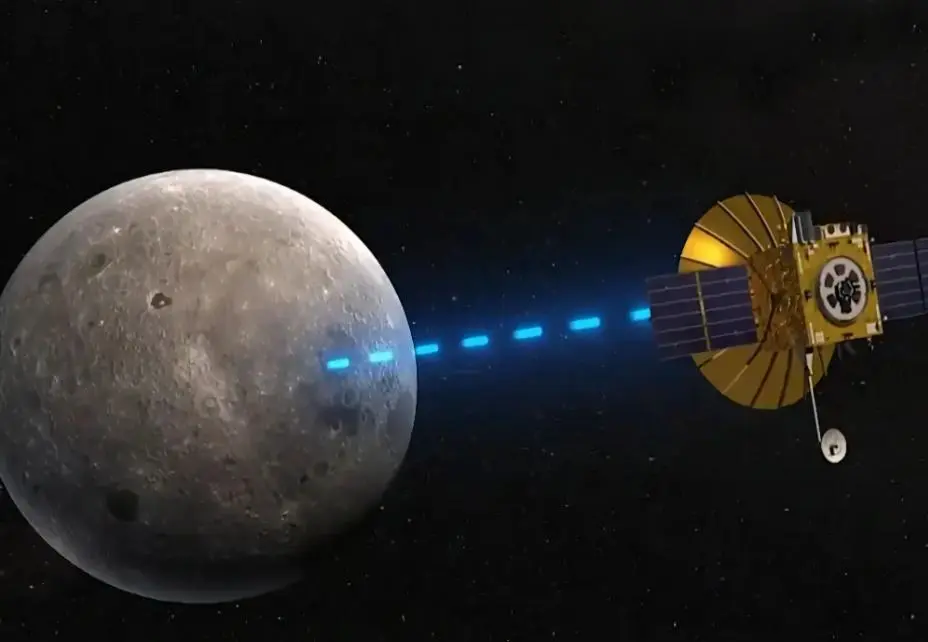

那么,现在的中国有能力回收东方红一号吗?从技术角度看,随着天宫空间站的建成和运营,中国航天技术已经取得了长足进步,具备了一定的太空回收能力。我们已经成功实现了航天器的交会对接、货运飞船的自动对接,以及月球样本的采集返回等技术。

理论上,我们可以设计一个专门的任务,发射一个装有机械臂或捕获装置的航天器,通过精准的轨道计算和交会对接技术接近东方红一号,然后将它捕获并带回地球。不过,这样的任务面临着几个技术挑战:

首先是东方红一号没有为回收而设计,没有任何可供抓取的标准接口或装置,捕获难度很大;其次是经过五十多年的太空环境侵蚀,卫星表面材料可能已经变得脆弱,稍有不慎就可能造成破损;还有就是由于缺乏主动控制系统,东方红一号可能处于不受控的自转状态,增加了接近和捕获的难度;最后是如果将捕获的卫星安全带回地球,需要克服再入大气层时的高温和压力,这需要额外的热防护系统和精确的轨道控制。

那么,回收东方红一号是否有必要呢?这需要从多个角度进行评估。

从历史和文化价值看,东方红一号无疑具有极高的意义。作为中国航天的起点,它承载着特殊的情感和象征价值。如果能将它回收并在博物馆展出,将极大地激发公众对航天事业的热情和民族自豪感。

从科学研究角度看,东方红一号经历了五十多年的极端太空环境,对它进行材料老化和空间环境影响的研究,可能会获得有价值的科学数据,帮助我们改进未来卫星的设计。

但从实际操作和成本效益角度考虑,这样的回收任务将非常昂贵和复杂。专门设计、制造和发射一个回收航天器的成本可能高达数十亿元,而且存在很高的失败风险。这笔资金和资源是否能带来相应的回报,需要慎重评估。

值得一提的是,中国近年来发射的一些航天器确实有回收设计和实践。例如,2020年底,嫦娥五号任务成功从月球表面采集约2千克月球样本并返回地球,这是中国首次实现从地外天体的采样返回。样本被密封保存,送往国家航天局月球样品实验室进行分析研究,部分样本也被展示在国家博物馆,供公众参观学习。

再比如,中国的可重复使用航天器计划也取得了重要进展。2020年9月,一种可重复使用的实验航天器在轨飞行两天后成功返回,这被认为是中国版"航天飞机"的技术验证。近年来,中国返回式科学实验卫星"实践"系列也多次成功实施在轨实验和样本返回,为航天新材料和生物医学实验提供了宝贵的太空研究平台。

对于已回收的航天器,中国通常有三种处理方式:一是进行科学研究,分析它们在太空环境中的变化;二是进行工程分析,检查各系统的工作状况和材料老化情况,为未来设计提供依据;三是作为展品保存在航天博物馆或科技馆,用于科普教育。

综合考虑,虽然回收东方红一号在技术上具有可行性,但在现阶段可能并不是最优选择。一种更为现实的方案是:利用现有技术对东方红一号进行近距离观测和拍摄,获取高分辨率图像和数据,然后制作精确的复制品用于展览和教育。

同时,可以通过虚拟现实技术,让公众"亲身体验"东方红一号的太空之旅,这样既能满足人们对历史的尊重和情感需求,又能避免高风险、高成本的实际回收行动。

航天事业是一个国家综合实力的体现,也是人类探索未知、追求梦想的伟大事业。无论东方红一号最终是继续在太空中漂流,还是有朝一日被带回地球,它作为中国航天的拓荒者,已经在历史上写下了浓墨重彩的一笔。它的精神遗产,将继续激励着一代又一代中国航天人,向着更遥远的太空不断进发。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6