赋予不具形式的素材以生命,这是文学家的艰巨使命。在小说文本中,结构是经脉。从作家王苗长篇儿童小说《书苗》,可以看出她在儿童小说结构方面的孜孜探求——不仅在线性结构方面做出探索,更在多维结构方面进行尝试,在时空交错中完成更有厚度的有关当下和相关历史的讲述,不同时间现场的人物层层勾连,整部作品的叙事剥茧抽丝、层层推进,最终在结局处形成叙事闭环。

叙事属于时间的艺术,显然王苗在叙事艺术、情节编织方面有自己的独特追求。《书苗》时跨将近百年的书人、书事、书缘,孕育着复杂的故事内容,作家以故事时间的闪回和扩述、追叙与回忆,形成对完整往事的回溯,达到作品的绵密丰厚。

但不同于一般线性推进的儿童小说,《书苗》呈现出浓重的历史记忆特征。历史记忆从来不是纯客观的记忆,而是容纳了人主观的反思和寄托。文学以主观情感经历的描摹,丰富人们对于历史的认知,宏观的历史进程与入微的个体叙事齐头并进,彼此细密交织,于个体叙事中发掘历史真实。

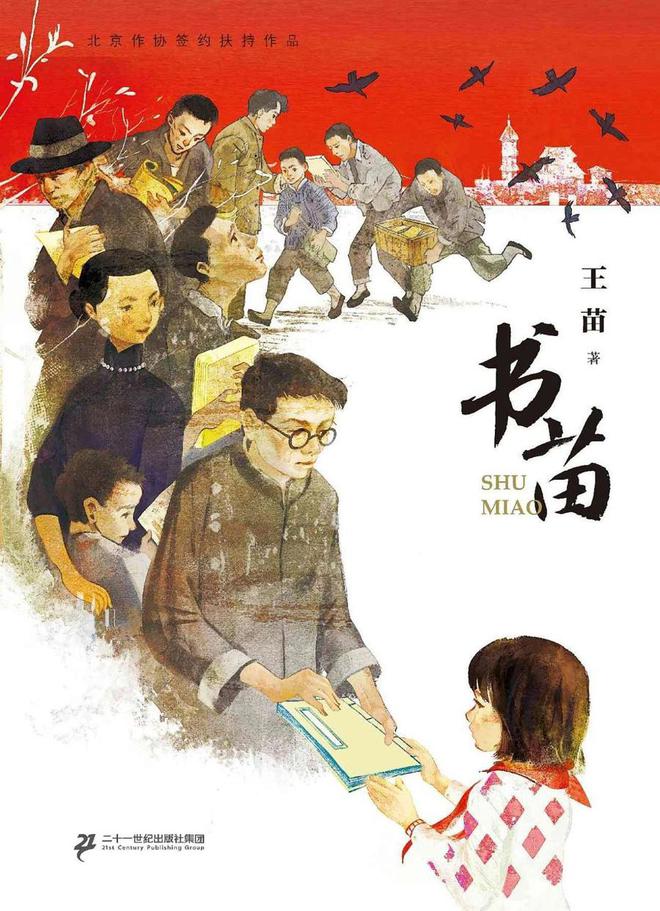

《书苗》

“书苗”这个书名一语双关,既是小主人公的名字,更意味在一个风雨飘摇的年代,一群文化人为珍贵古籍的保护所付出的努力与牺牲,意喻着文化血脉的传承。在历史叙事的文本中,历史真实、创作素材与创作者的经验想象,需要构成历史逻辑和日常生活的真实,才能形成叙述的可靠性。王苗的小说正是如此。

女孩书苗的书痴爸爸从古书店里淘来一本乾隆年间殿本《诗经》的民国影刻本,但这部出版将近90年的图书娇贵又脆弱,爸爸在翻阅时不小心把一角撕碎了。书苗很想为爸爸做些什么,她找到了京华图书馆的青年古籍修复师吴霏,女孩的执著,让吴霏决定帮助她。

在故事框架内,王苗对此部古籍修复的过程做了非常专业的描述,能够看出作家为此付出的心血。杜爷爷——吴霏太爷爷的徒弟,将书修复好了。书上清晰印着的“墨香斋藏书”,引发了杜爷爷回忆起近八十年前的往事。原来,吴霏的太爷爷吴海川,是当年墨香斋书店的伙计。由此,时间的大幕徐徐拉开,牵出抗战期间,燕京大学教授黄之澄和弟子杜绍庭以及墨香斋掌柜刘文元等文化人的无声抗战。他们保护珍贵古籍,不让其落在日本人手里;他们想办法帮助知识分子和进步学生去往根据地,投身光明的未来。燕京大学的进步教授们被抓进了监狱,杜绍庭英年早逝,吴海川把杜绍庭的儿子——小鱼儿(即杜爷爷)从天津接到了北京,教他修复古籍的技艺。小鱼儿住在黄之澄家中,守护他毕生珍藏的古书。黄教授七十多年前因车祸去世,而他唯一的儿子黄端当时在国外留学,断了音讯。

近百年纷繁广阔的叙事时空,王苗如何搭建一个清晰的情节结构?显然,王苗的叙事策略是在空间连接中渗入时间连接。北平知识分子的抗战往事、墨香斋往事,通过一部乾隆年间殿本《诗经》的墨香斋影刻本,与女孩书苗当下的日常生活形成勾连。近百年光阴中的叙事线索,最后汇为一端。通过种种努力,黄端回国与杜爷爷重聚,多年的期盼画了一个圆满的句号。作家努力打破传统的线性叙事时间,实现对叙事的艺术性把控,创造了更为广阔、更富于弹性的小说叙事时空。

作家需要捕捉附着共同体历史与经验的“记忆物”,借由“记忆物”打开记忆的通道。墨香斋影刻的乾隆年间殿本《诗经》,正是记忆附着物的符码,勾连了当下与往昔,解码、传递和建构着百年不断的书香文化记忆,再现了一群文化人无声的、也已经淹没在历史烟尘中的抗战。

虚构的文学作品,如何“建构”历史,又如何言说?《书苗》所提供的路径是,探视时代的细部,由具体的历史细节还原一个时代的真实性与复杂性。同时,对历史洪流之下的个体命运进行近距离书写,还原普通人作为历史真实存在的生存境遇。如此,可有效填补大历史的建构中还没有充分涂抹的历史叙事空间。以历史中具体人物的命运浮沉,观照一段民族的集体记忆,从不同侧面凸显历史生成的深层结构,正是以文学建构历史的过程。

黄之澄、杜绍庭、刘文元或许是虚构,但虚构人物的背后,是无数位不顾个人安危、奋起保护、延续民族文脉的知识分子。中华文脉不绝,其中有无数“无名”个体的努力与付出。

历史通过叙述才能重现。我们重述历史的目的并不在于讲述,而在于思索它意味着什么。历史也是需要不断重构的,只有不断的重构才能使作为文本的历史具有更多的终极价值。战争的铁骑下,广阔纷繁的“无名”人物的抵抗,微小而杂沓的历史事件,支离破碎、纵横交错的战争景深,所有不曾把握也不曾被记载的历史碎片,重新显现出新的脉络。

《书苗》选择的是“文化人抗战”的小切口,但反映的是一幅纵深的历史图景。大历史之下的个人生命际遇,可以折射宏大的历史叙事,实现对时代话语的建构。个体与历史的关联由此产生,这是嵌入个体生命的历史之维,是对个体历史性维度的书写。借助文学想象来表达历史真实,充分利用文学的虚构性来细致描摹甚至补阙令读者深信不疑的历史空间,由此,文学书写实现其历史性,文学想象参与历史记录的并置。文学,用自己的方式重建记忆。

小说历来探索人们的具体生活,保护无数的具体生活逃过“对存在的遗忘”,让文学之光永恒照亮生活世界。在历史中叩问人的存在,记录一幕幕浮世悲欢、生离死别,是文学的深情。

不难发现,新世纪第二个十年来的儿童小说文本,更具情感和责任的意识,探讨现实的巨变,对历史进行整体性观照。文学的超越性,始终在于这种责任与意识,让文学不至于被个人的想象和碎片式的经验所吞没。当然,儿童文学作家始终要提醒自己的是,小说是抱慰和陪伴,是感性化的故事传达,是以成功的人物建构和真诚真实的生活细节呈现的写作雄心,这才是小说的本质和现实关怀的统一。

(作者系儿童文学评论家)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6