本文作者: 春梅狐狸

新书《图解传统服饰搭配》已上线

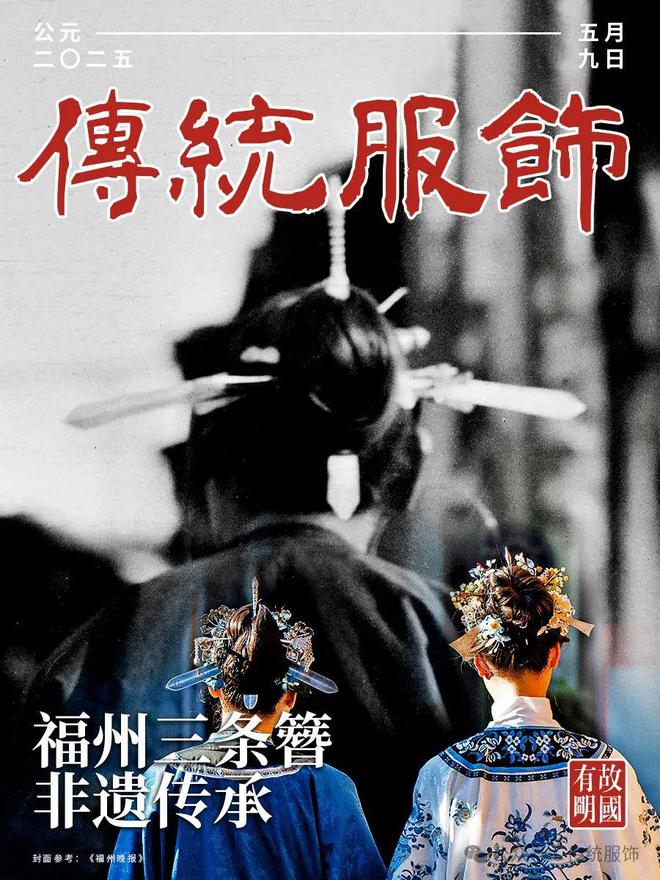

因为我拖拖拉拉的,一直有更想写的题材,所以就把“福州三条簪”这篇搁置了。但最近发现是不写不行了,都让你们传成啥样了,现编历史都没这个离谱啊……其实我在2019年就写过《》了,当时别说“福州三条簪”了,连蟳埔簪花都没进入网络热点的捕捉范围,所以文章是基于文史资料写的,大家可以看一下和现在的宣传差别有多大。

因为这篇内容主要是想对现在的“福州三条簪”正本清源,所以主要会讲讲宣传上逐渐扭曲、夸大、层累的部分。至于文史溯源的内容,我会另外开一篇,也会对2019年文章与今天宣传中的内容差异进行讨论和说明。

1

从哪儿冒出来的“非遗”?

促使我写的是看到了上城士关于"福州非遗三条簪"的宣传视频(这个媒体就是给赵丽颖拍簪花带火蟳埔的那个),视频打开就让我眼前一亮……

(小红书截图)

什么?三条簪还有传承人,那她在我2019年写文章的时候躲在哪里了,为啥我没搜到过!?待我探寻一番后发现,这哪是2019年搜不到呀,2020年也搜不到,直到赵丽颖簪花造型上《上城士》的2023年还是搜不到……因为,这个名字第一次出现在媒体上是2024年7月23日的《福州晚报》,几天后的7月27日,还是《福州晚报》,对黄秋辉本人有了一个专门的报道。

(2024年7月23日《福州晚报》)

(2024年7月27日《福州晚报》)

在2024年7月23日这篇最初的报道里,当时黄秋辉的身份还是“汉服妆造师团队成员”,到了27日的专访,她的过往履历有了更详细的报道,大约是从做“时尚妆造”转到“汉服妆造”,然后开始做“复原妆造”。虽然在媒体报道上,这种“跨界”很有新闻点,但我见过的听说过的,除了从学生时代就接触汉服的,其余都是走这么一条路线的。

做汉服妆造前,黄秋辉做的是时尚妆造,一度登上北京时装周的舞台。从时尚T台“倒退”到当时还算小众的汉服,是何机缘?

这要从黄秋辉的“追梦”故事说起。她从小就喜欢美术和化妆。20岁的她为追逐梦想而北漂学艺,曾为央视主持人化妆。2009年,她和朋友成立了化妆工作室。

“继续承接商业广告、时尚妆造,还是开辟汉服妆造新赛道,2021年我们第一次因未来发展方向发生分歧。”黄秋辉说,他们采用抓阄方式,决定了前途——钻研汉服妆造。

这可不是临时起意。近几年国内掀起古风热潮,黄秋辉发现很多人分享的复原妆造是不正确的,他们想纠正一些错误的做法。

——2024年7月27日福州晚报《黄秋辉:巧手“复活”国风美人》

那她又是如何成为所谓传承人的呢?我们需要先聊聊所谓的“家传”问题,这个在这两篇报道里其实也已经有了揭示。

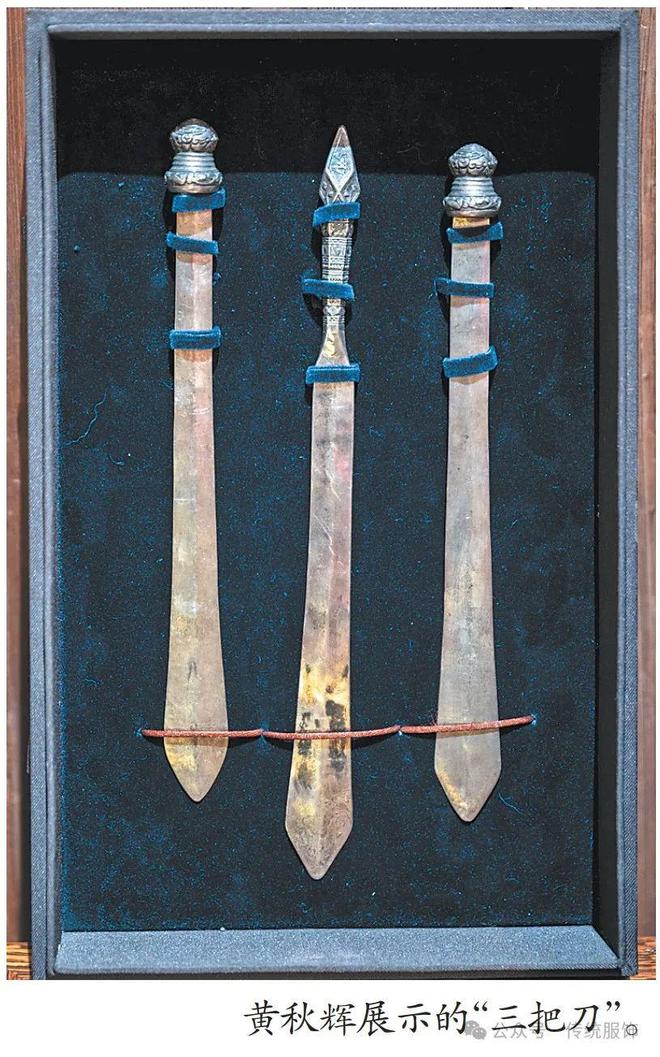

所谓家传,来自于黄秋辉母亲给她的“一根祖传的银簪”,报道里说这是“三把刀”的主簪,但没给出判断依据,新闻配图也没有指出这根祖传银簪是那一根。

(2024年7月23日《福州晚报》)

但三条簪里另外的两条“左右副簪是我们在福州的古玩店淘来的”,除此以外,黄秋辉没有任何多于我们在座各位的“家传”信息了,依然还是看着照片做的所谓“复原”。

“一比一还原当时妇女盘的发髻最困难。古人没有用发夹,用‘三把刀’就固定住了头发。我们从老照片里发现,她们借助了布条、假发等。”黄秋辉说。

一次次尝试,团队离复原“三把刀”妆束越来越近“。和老照片一样,复原后妆束从正面可以看到三个刀柄和头顶发髻,左右副簪交叉角度约160度。一般来说‘,三把刀’妆束外还会搭配夸张而硕大的耳环。”黄秋辉说,富贵人家还会加戴各式各样的银簪或金簪等。

功夫不负有心人。去年,团队成功复刻了百年老照片中站在万寿桥前手握扁担的福州妇人的“三把刀”妆束。

——2024年7月23日福州晚报《福州“三把刀”妆束期待火出圈》

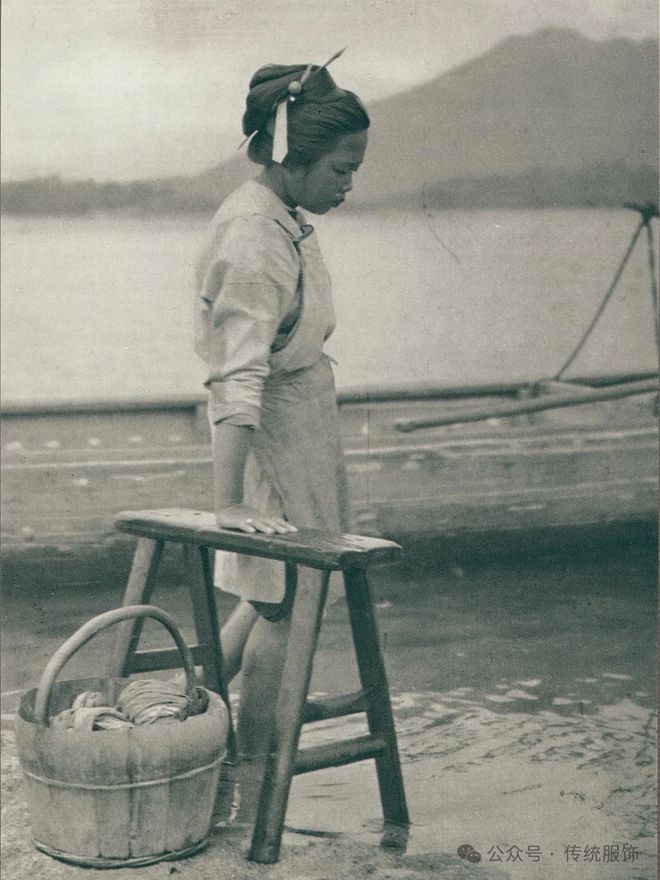

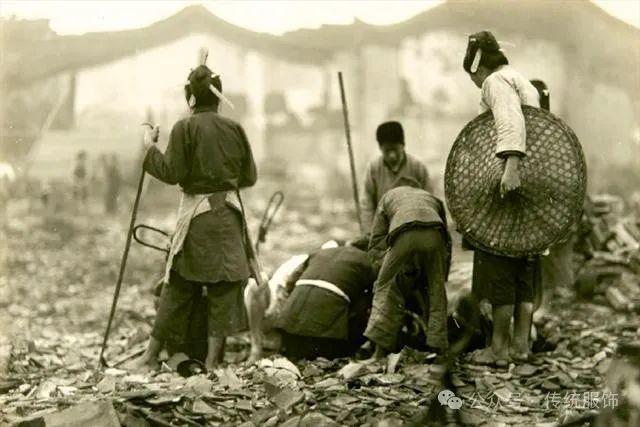

报道中提到的“万寿桥前手握扁担的福州妇人”应该是下面这张老照片(虽然看同期报道照片了举的不是这张),曾在2014年刊于《海都报》,引发过一阵讨论。

我还注意到一个细节,2024年7月23日新闻给照片配的说明还是“创新版‘三把刀’妆束造型展示”,而到了27日专访文章的照片里措辞就变成了“复刻‘三把刀’妆束”。短短三天,完成跃级。

(2024年7月23日《福州晚报》)

(福州三把刀的背面,历史照片)

(2024年7月27日《福州晚报》)

(图/唐纳德·曼尼)

2

“非遗”就代表一种正确吗?

我们接着来盘盘这个“传承人”是怎么冒出来的?

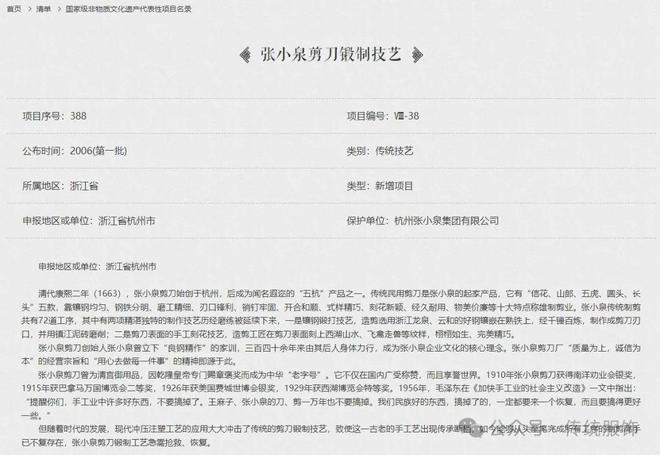

在2024年7月23日报道里已经提到,黄秋辉“团队申报的‘福州传统妆束技艺’成功入选鼓楼区非遗项目”,这个鼓楼区,是福建省福州市辖区,这是个2024年新鲜出炉的区级非遗(申请的单位是“福州汉承华韵文化传媒有限公司”)。

“复刻过程中我们一直在想,‘三把刀’妆束技艺能否申请非物质文化遗产。现实给了我们强大的信心。”黄秋辉说,今年4月,在市文旅局主办的福州美丽乡村旅游季主会场上,模特们戴着这套妆束亮相,惊艳了广大游客。今年6月,团队申报的“福州传统妆束技艺”成功入选鼓楼区非遗项目。

————2024年7月23日福州晚报《福州“三把刀”妆束期待火出圈》

我查了当时的公告及新闻,2024年福州市鼓楼区组织申报的是“第七批区级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人”,当年3月启动申报工作,6月17日公示名录,7月26日公布名录。这么说来,虽然公示大多数时候都跟公布差不多了,但严格来说新闻还是略有“抢跑”之嫌。

(图/http://www.gl.gov.cn/xjwz/zwgkml/gstg/gstg_wtj/202406/t20240617_4843812.htm)

(图/http://www.gl.gov.cn/xjwz/zfxxgk/qzfwj/ggfw/202407/t20240726_4866048.htm)

我国目前建立的是国家、省、市、县四级非物质文化遗产名录体系。福州虽然是省会城市,但它是地级市(厦门虽然不是省会城市,但是计划单列市,属于副省级城市),这个鼓楼区级非遗就是这四级系统中最基础的这级了,大家有兴趣的可以查一下自己所在县、区的非遗项目,大约就能明白这个级别的非遗含金量了。

我之前看到“文汇文艺评论”发的《》,文章提到“一些民间项目或商业活动在明显不符合非遗的认定标准的情况下,混淆概念,夸大其词,擅自冠以非遗之名进行虚假宣传,试图借势谋利”。文章中举例了“火壶表演”,我们之前也写过风头正盛的《》。

(火壶宣传中不乏官媒)

对于非遗的验证,我写文章一般就到国家级和省级,低于这个级别的要么是公示完整度不够,不太容易检索到,要么就是标准过于松散,只能查到项目名称,难以探知具体申报的内容与营销宣传是否相符。比如福州市鼓楼区的这个“福州传统妆束技艺”,光看名字凭空猜想的和他们实际在做的,大概率是对不起来的。

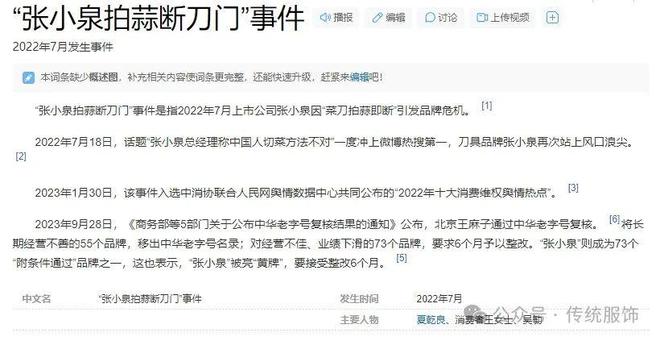

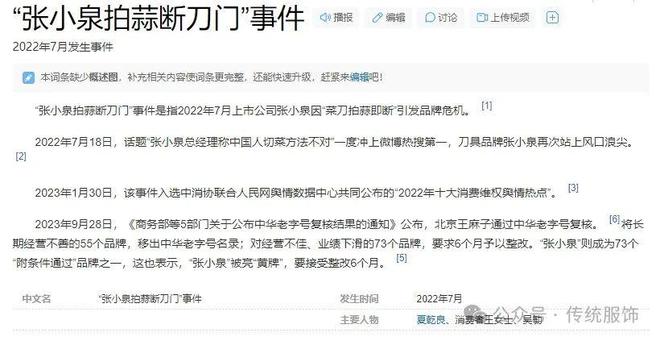

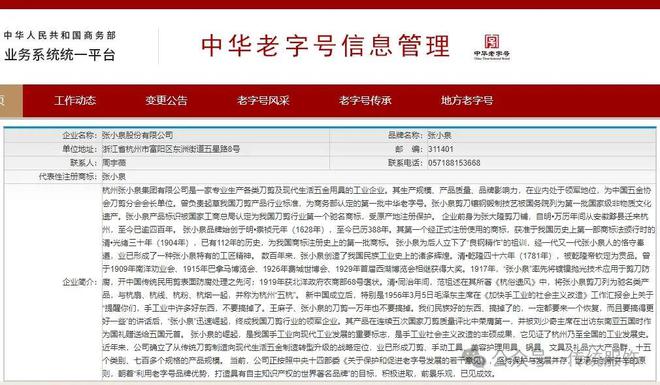

其实即便是非遗项目,也不一定就是某种真理。我们之前聊过的《》,提到的王健就是江苏省级非遗的传承人(这个项目本身级别是国家级的,只是国家级的传承人不是他),但不妨碍我打假他。前阵子引发拍蒜风波又陷入债务危机的“张小泉”,不仅是“中华老字号”,还手握以自己品牌命名的第一批国家级非遗。但产品的问题、经营的问题,不会因此而削减半分。

(图/百度百科)

(张小泉的国家级非遗)

(张小泉中华老字号信息页)

但话说回来,国家级和省级的,也不用费心去找,人家自己就会亮出来,只写项目名称的,要么是未入非遗名录的,要么就是级别不高。在“上城士”的视频里,写作“三条簪传承人”,不仅隐去了级别,竟然连原项目名称“福州传统妆束技艺”也改了。

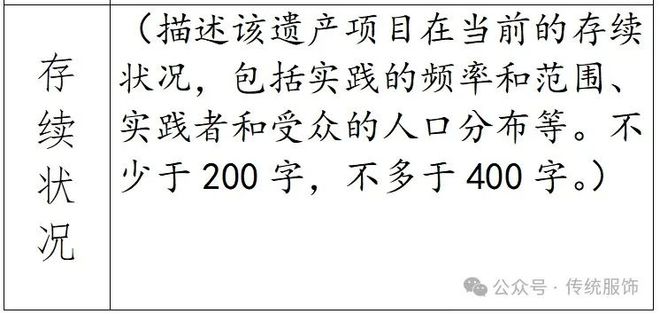

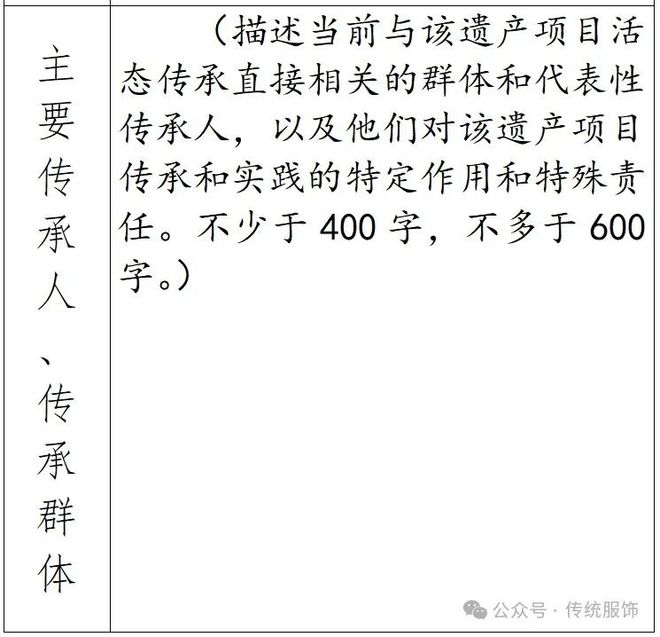

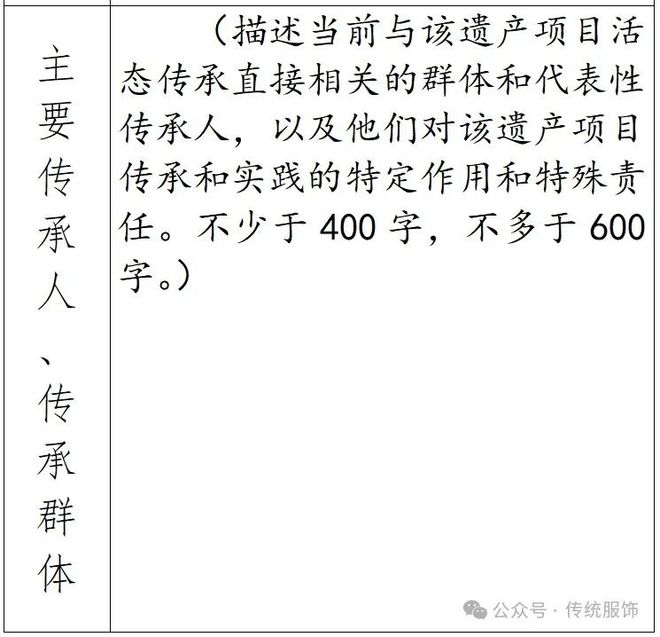

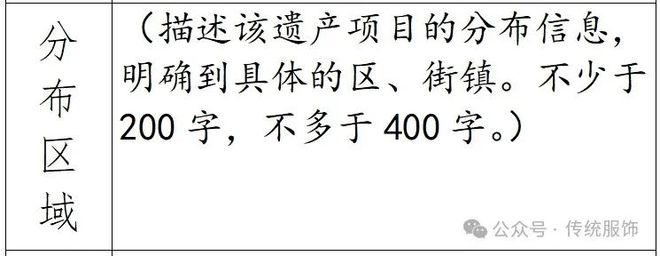

而前面我们之所以将“家传”拿出来讨论,因为它在目前的非遗申报层面也非常重要。之前在《》里已经聊过,非遗很注重世代相传、活态保存,在申报书中一般就是“存续状况”“传承谱系”“传承群体”等内容。这个“传承”肯定不是妈妈传给你一把簪子这么简单,簪子是“物质”,非遗的“非”可是“非物质”啊,所以我很疑惑“福州传统妆束技艺”当时是如何填写这块内容的。(关注我们这个号读者朋友,很多都是与非遗领域有交集的,应该比我了解区县级非遗的运作)

(《区级非物质文化遗产代表性项目申报书》,为便于显示仅改动字体大小,图/福州市鼓楼区文化体育和旅游局关于做好第七批区级非物质文化遗产代表性项目名录申报推荐工作的通知)

3

文化?旅游?宣传热点?

由于非遗申报的主管部门是文旅,所以我们常常可以看到非遗项目与旅游宣传“搅合”在一起,而一些难以通过旅游活化的项目则往往会遭到冷遇。最初的报道标题是《福州“三把刀”妆束期待火出圈》,可以看出很重的爆款打造意味,并且在内容上频频提及当时已经非常爆火的泉州蟳埔簪花,颇有种打造对标爆款的意味。

本月初,黄秋辉带着两个女儿去广州旅游,她特地给她们梳了“三把刀”妆造,一路上回头率超高,还有游客主动搭话、留影,问她这是哪里的造型。对此她总是骄傲地回答“:福州的!”

————2024年7月23日福州晚报《福州“三把刀”妆束期待火出圈》

比起本地媒体更加强调“福州”,上级媒体更加强调“传统”“民俗”等,网络宣传则往往更侧重于女性话题。比如上城士关于三条簪的宣传里,除了突出赵丽颖的明星效应,另外两条的文案都涉及了女性话题,如“为国为家为己的女性力量”“女子不必收敛锋芒”等。

(小红书截图)

既能宣传“非遗”,还能强化“女性”,又是当下热推的点,所以打卡三条簪的女星还是非常多的(没仔细算过,但感觉比蟳埔多,宣传上也更高调)。

更有意思的是关于“三把刀”的解释,“一把为国,一把为家,一把为己”,跟蟳埔簪花的那句“今生簪花,来世漂亮”都属于旅游项目爆火过程中出现的slogan,类似于新编的广告语。三把刀的这句话最早来自于福州文旅旗下的自媒体账号“遇见福州”在2024年9月27日发布的与两个明星文旅推荐官合作的一则视频文案,在此之前是毫无影踪。而这句话的格式,明显是仿造“修齐治平”的传统伦理哲学。

(微博截图)

而仅仅只在1个月前的2024年8月26日,福建文旅的这个号才第一次发关于福州三把刀的内容。所以,不仅是我们觉得这个热点“新鲜”,在福州宣传里也很“新鲜”。

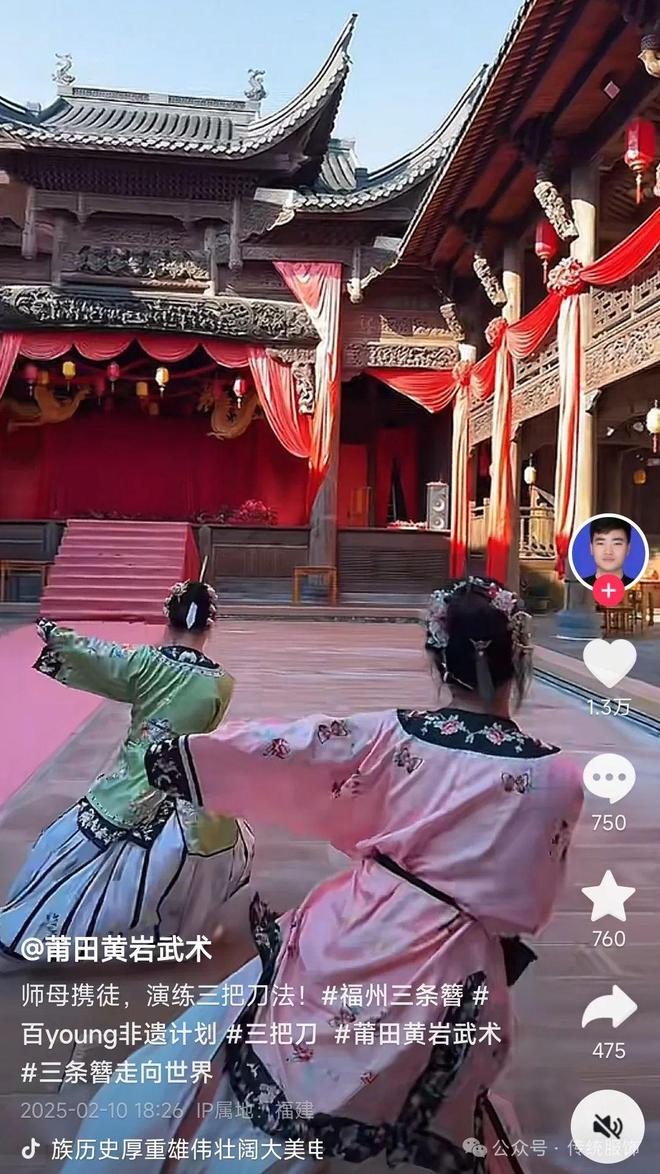

另一个宣传小高潮却不在泉州,应该很多人都耍到过一个小女孩演练武术的画面,原视频由“莆田黄岩武术”账号发布,后续人民日报等媒体都大量转发。虽然小女孩一手握一刀且刀子模样与簪子不同,但视频账号仍将其称作“三把刀法”。

(抖音截图)

我不清楚这个刀法的原型是什么,但资料上不见记载,建议说成内家秘传。可惜地点从福州到了莆田比较尴尬,莆田地区是有自己的出圈传统妆发的,就是著名的湄洲“妈祖髻”(见《》),因为与妈祖信仰挂钩,文化内涵也更为丰富。

(妈祖髻)

小女孩的视频通过武术的动态外化,无疑是丰富了“三把刀”的刚性形象,具象化了“一把为国,一把为家,一把为己”这句话,与蟳埔簪花形成较大的宣传反差。但不论是抵御哪种外敌,那都是来历传说,并不等于现实功用。

与福建三大渔女(蟳埔、惠安、湄洲)都保留较好的活态遗存不同,福州三条簪有的只有照片,以及根据照片做出来的妆发造型,这个妆造本质在我看来和古装剧去模仿古画造型没有差别,古装剧也会使用仿造文物的饰物,甚至使用古董饰品。

(《延禧攻略》造型与古画旧照对比,详见《》)

所以福州三条簪最大问题是,在没有一个稳固的传统形象之前,就已经开始面向游客进行商业化了,各种创新改造的形象比复原形象传播得更广,更何况这个“复原”本身就是要打问号的。活态保留至今如蟳埔簪花,在旅游热浪里也是出现了各种变化,并且这个变化是在极短的时间里完成的(见《》)。

最显著的一点是,目前所见的三条簪老照片,除了棚内拍摄的,无一例外全部都是劳动妇女,并且从装扮看是非常底层的劳动妇女,这也是族群上被认为是疍民或畲民的原因之一(这个具体我们下一篇展开)。但“三条簪”的妆造,从一开始服装就是往富贵女性靠的,即便是上面的武术演示,也都要穿看起来就不合适的服装。

(2024年7月23日《福州晚报》)

(1920年代福州妇女)

(1900年代福州妇女)

甚至于,事情似乎从这个曾经的福州郊区装扮风俗却在2024年申了福州市鼓楼区的非遗项目开始,就已经奠定了某种基调。因为我还很好奇,当时的申报书怎么填写“分布区域”这个问题。

(《区级非物质文化遗产代表性项目申报书》,为便于显示仅改动字体大小,图/福州市鼓楼区文化体育和旅游局关于做好第七批区级非物质文化遗产代表性项目名录申报推荐工作的通知)

最后,算是一点个人态度的私货。

虽然我这是个谈传统文化的号,但我是不认同什么女性力量要从传统妆扮里去寻找的,更别提这种本来的历史面貌就不甚清晰、现代再现也不甚还原的“传统”造型了。如果需要倚仗“自古以来”“古来有之”“子曾曰过”等才能将某种力量立得稳固,那么在两个性别中男性才会是最先最大的受益群体(不是说这个路径不行,也不是说女性丝毫不受益)。而关于福建渔女这种活态保存传统妆发的情况,之前在《》里已经谈过很多了,本文就不展开聊了。

感谢阅读,喜欢请记得分享哦^_^

※ 如无另外标注,文章为 春梅狐狸 原创,如有疏漏欢烦请指正,文章欢迎分享至朋友圈, 转载须经授权并支付稿费;

※ 所使用的图片、视频属于相关权利人所有,如存在不当使用的情况,请随时与我们联系以协商相关事宜。

* 最近的文章 *

春梅狐狸 传统服饰

脸着地的藏狐,故纸堆里的服饰爱好者

笔者已出版《图解中国传统服饰》《图解传统服饰搭配》,请多支持

如果喜欢 ❤ 记得关注

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6