01

小米汽车改名 求生欲拉满

在新能源汽车的下半场,市场正在对“智驾”祛魅。

过去几年,“无人驾驶”“自动领航”“AI控车”成为众多车企宣发口中的主旋律,仿佛赛博朋克明天就能登堂入室。

但当营销先于技术狂奔,“泡沫破裂”几乎成了行业宿命。

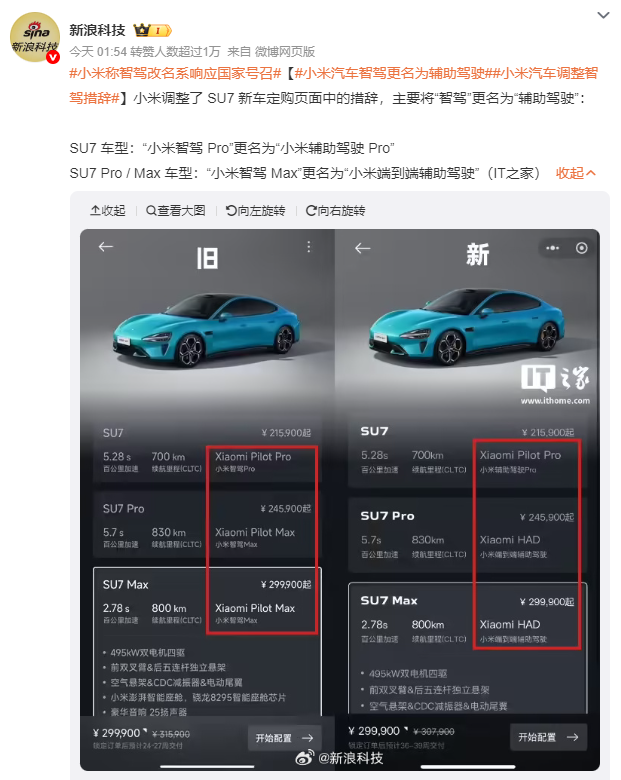

就在前两天,“小米汽车智驾更名为辅助驾驶”的消息突然冲上微博热搜。

不少网友发现,小米官网统一调整了SU7新车定购页面中的措辞,将“智驾”更名为“辅助驾驶”。

图源:新浪科技

电商天下查询发现,目前,在小米汽车APP上,SU7标准版搭载的Xiaomi Pilot Pro已从原来的“小米智驾Pro”更名为“小米辅助驾驶Pro”;

而小米SU7 Pro、小米SU7 Max搭载的Xiaomi HAD则由“小米智驾Max”更名为“小米端到端辅助驾驶”。

事实上,这一波语义调整,早在小米官方话术的微调中便有迹可循——

5月1日,小米汽车发布微博称,小米SU7的5月限时购车权益包括“小米辅助驾驶终身免费使用权”。

图源:小米汽车

智能驾驶,本质上是一个过程,而非目的。

但长期以来,车企出于差异化竞争、资本融资与技术光环的多重压力,往往将其当作立竿见影的卖点来包装,甚至误导消费者认为“智驾=自动=无需承担责任”。

从理想汽车的“可闭眼驾驶”到华为的“躺着进隧道”,再到小米发布会上的“端到端大模型自动驾驶”,整个行业一度陷入语义漂移的狂热之中。

在电商天下看来,小米这次的“更名”,看似只是描述上的微调,实则反映出一次系统性危机的回声。

还记得一个月多前,3月29日,三位年轻女性驾驶小米SU7在高速路段发生严重事故,小米SU7在碰撞后爆燃,致车内三人死亡。

事发前,该车辆正是处于NOA(自动领航辅助)模式,据官方通报,系统曾识别障碍物并提示减速,但仍因操作不及,以至于汽车撞上隔离带。

这起事故迅速引爆舆论,其中一个重要质疑点在于:“所谓的智能驾驶技术,真的值得信赖吗?”

事实上,这种质疑,并非根源于技术本身,而在消费者对“智能”二字的理解早已被营销训练得过于理想化。

很多车主乃至部分从业者,已经习惯将NOA等辅助系统视为某种“自动驾驶”的替代,这样的误区,无疑是行业多年来未划清界限的代价。

因此,认为,小米此番“降调”,不是技术落后,而是一次语义回收,是用谨慎代替过度承诺的策略转向。

更重要的是,监管部门的态度早已发生转变。

4月16日,工信部召开智能网联汽车管理会议,明确要求企业不得夸大功能、虚假宣传;

图源:光明网

4月21日,中国汽车工业协会发布《驾驶辅助功能宣传倡议书》,强调企业需明确系统边界、履行告知义务,并规范功能命名,呼吁“透明表达、清晰界定”;

4月下旬,华为乾崑、长安、奇瑞等车企联合发布“辅助驾驶安全倡议”,核心都在于“责任归位,营销归真”。

显而易见,行业风向已经明朗:智能驾驶不再是无责任的神话,而是一个需要深刻伦理、法律与使用边界约束的现实工程。

基于此,小米这次的调整,不过是顺应规则再造的必然动作。

02

小米和雷军 向后退了一步

消费者对于产品的期待值,往往来源于商家的表述。

换言之就是,宣传话术如何说,商品的性能就如何被理解。

因此,小米此番主动更名,不仅是营销策略的收缩,更是对自身产品体系负责任的一种表现。

图源:小米汽车官网

从语义学角度看,“辅助驾驶”与“智能驾驶”最大的差异不在技术实现路径,而在责任归属。

在“辅助”框架下,驾驶员始终是行为主体,系统是能力增强器;而“智能”容易让人误解为“机器主导”,从而在认知上松懈甚至完全放弃主动判断。

这不仅是语言游戏,更是风险控制问题。

2016年特斯拉自动驾驶致死案、2021年蔚来车主误用NOP系统事故……都已经充分说明:

技术越强,责任边界越模糊,反而更容易滋生风险。

即便是当下最先进的端到端AI感知系统,在面对临时封闭道路、低光环境、复杂车流等异常场景时,仍远未达到“全自动”的能力门槛。

在电商天下看来,小米的更名,是一种战略性后退,更是一次“安全信号”的传递:

我们不再承诺做不到的未来,而是明确你当下能做什么、不能做什么。

值得一提的是,如果说“辅助驾驶”的回归,是技术理性的胜利;

那么雷军逐步退居幕后,则或许意味着创始人神话的收敛。

就在小米更名不久前,小米之家商业有限公司发生多项工商变更,雷军卸任执行董事,身份转为普通董事。

同时,小米新增智能家庭消费设备销售、互联网零售等多个新业务范畴。

图源:企查查

结合SU7集体改称“辅助驾驶”事件来看,雷军职位的“微调”,或许是其在战略层面的一次“降温”。

我们必须承认,汽车行业是一场极端消耗人的战役,造车九死一生,光靠梦想远远不够。

小米“为发烧而生”的口号固然鼓舞人心,但在汽车这条技术路径和监管博弈双重夹击的战线上,盲目加速只会更快触碰红线。

小米SU7的交付节奏一再调整,从大模型宣传回归驾驶本质,从明星工程师站台转向系统能力优化,种种迹象都在表明,雷军团队已经意识到:

过度表达可能带来“技术背锅”的后果,而技术的社会责任远比它的先进性更值得尊重。

更重要的是,这次更名事件并未伤害小米在用户端的口碑,反而因为“敢于认错、适时修正”赢得了部分用户的信任。

这种“修辞上的诚实”或许会成为新一轮智能汽车品牌的核心竞争力。

毕竟,未来的车,不是走得更快,而是摔得更少;不是更聪明,而是更可控。

在这个意义上,小米对“辅助驾驶”的重新定义,不是放弃梦想,而是拉近梦想与现实的距离;不是收缩野心,而是对企业伦理的主动加码。

在“人工智能+出行”这条跑道上,最难的从来不是技术突破,而是认知边界与伦理自觉的同步演进。

小米所揭示的,不是单一品牌的谨慎,而是中国智能汽车行业从炽热走向理性的关键转折。

技术必须负责,企业必须清醒,用户必须被告知——只有当这三点达成一致,智能出行的未来才能真正驶上正轨。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6