声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉。

“敢为天下先”,中国航天又要迎来一次史诗级挑战!2月20日,中国行星探测工程天问二号探测器顺利运抵西昌卫星发射中心,标志着中国航天正式启动小行星探测新征程。

这次任务的难度可谓“地狱级”——不仅要对地球“准卫星”2016HO3进行伴飞、取样和返回,还要继续向主带彗星311P进发,实施长期伴飞探测。

换句话说,天问二号将在一次发射中完成两次深空探测,一次样本带回,跨越多个轨道目标,其挑战性堪比“太空跳远+精准投篮+定点回收”三合一。

回顾中国航天的历程,我们会发现一个显著特点——总是直面最难的挑战。从“嫦娥五号”实现人类21世纪以来首次月球样本返回,到“天问一号”成功实现中国首次火星环绕、着陆、巡视一体化任务,再到“羲和号”开启中国太阳探测时代,每一次任务,都是对全球航天史的重大突破。

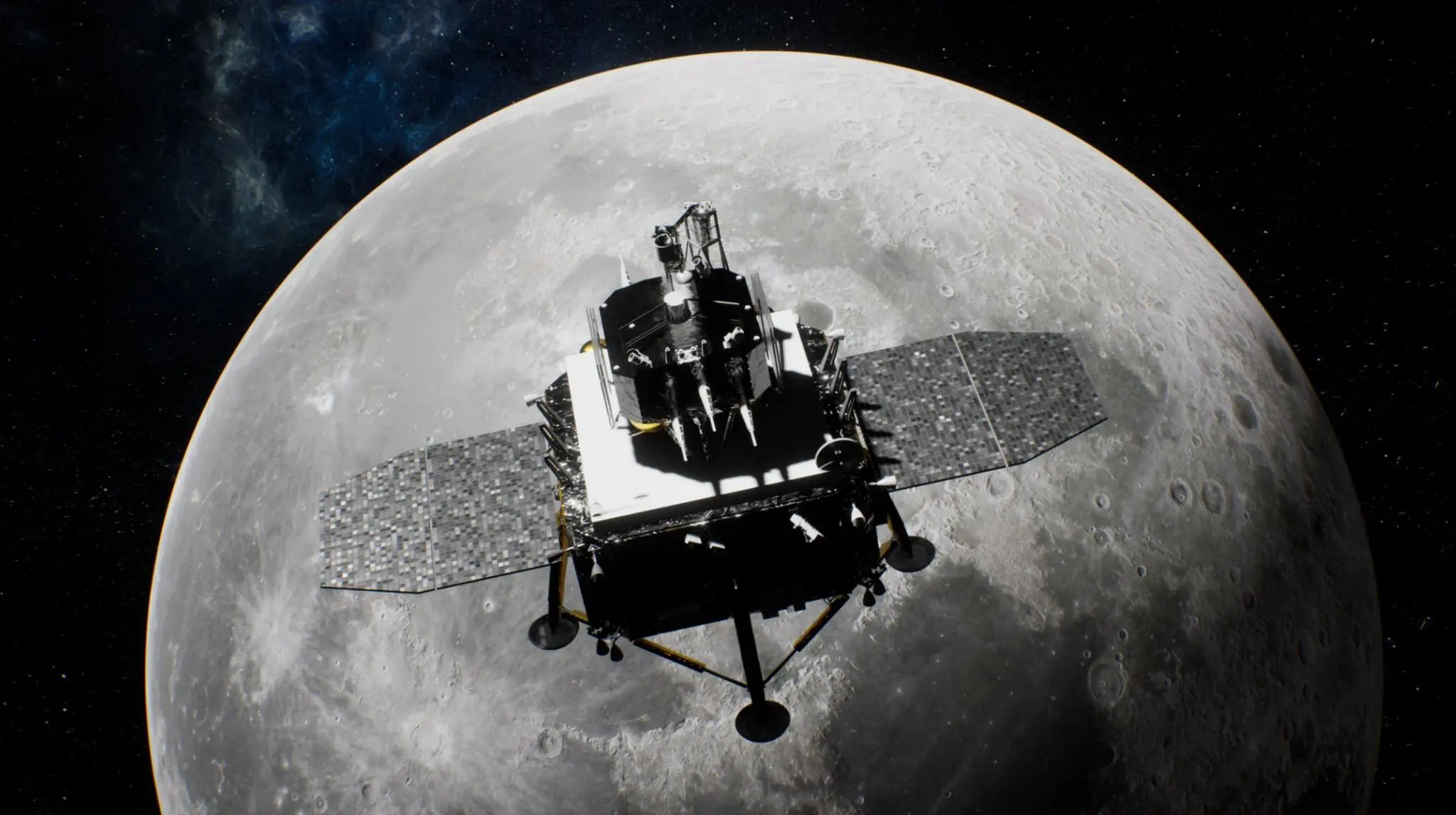

2020年11月,“嫦娥五号”完成月球采样返回,带回1731克珍贵月壤,成为自1976年苏联“月球24号”之后,44年来人类首次成功的月球采样任务。这一壮举不仅填补了国际探月空白,也展现了中国航天精细化操作的能力。

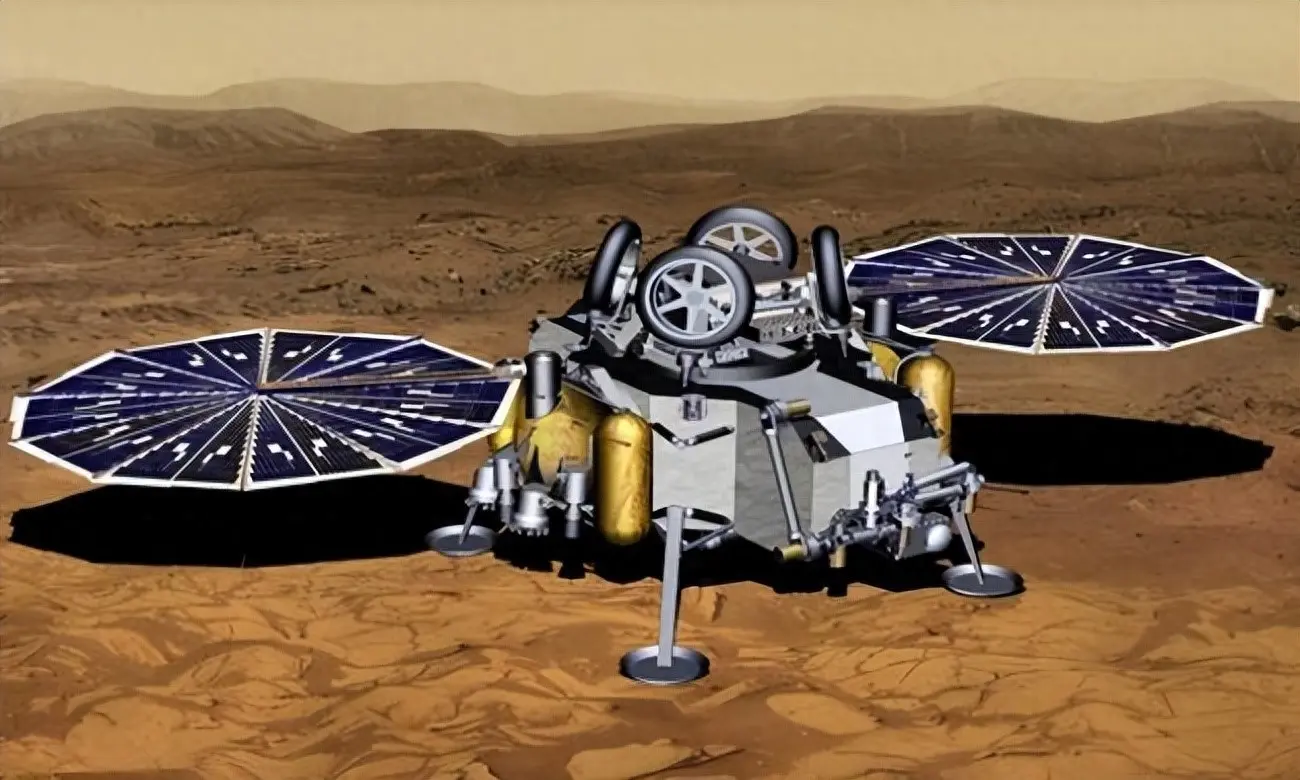

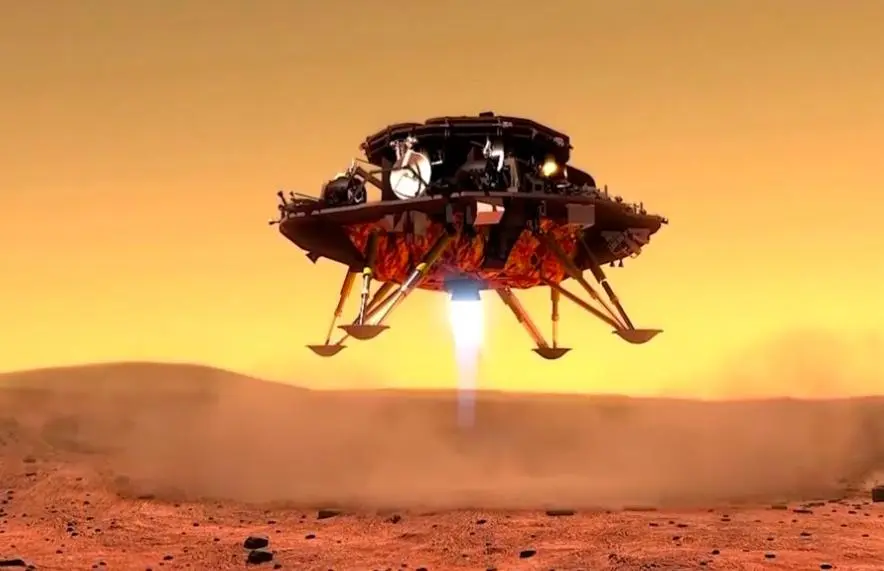

2021年5月,“天问一号”探测器成功在火星着陆,成为全球第二个成功在火星软着陆并开展巡视探测的国家。要知道,美国“好奇号”和“毅力号”都是单独执行任务,而中国的“天问一号”则是一箭三雕:先绕火、再落火、再巡火,一步到位!

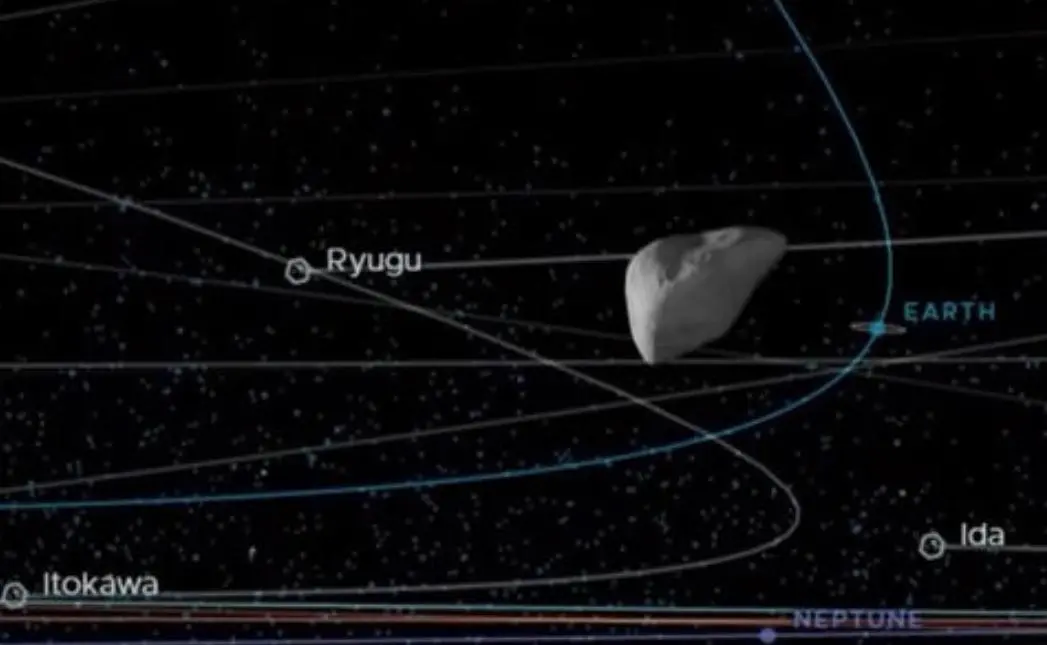

这一次,天问二号依旧是“直捣黄龙”,直接挑战小行星探测最难的一环——取样+返回。要知道,全球范围内,只有日本“隼鸟”系列探测器完成过类似的小行星取样任务,而这一次,天问二号不仅要取样,还要进行更长时间的伴飞,并且前往另一颗彗星探测,技术挑战远超以往!

这次任务的首个目标——小行星2016HO3,看似默默无闻,实则大有来头。

它是一颗“地球准卫星”,始终在地球附近以特殊的共轨方式运行,既不像月球那样完全被地球引力捕获,也不像普通的小行星那样仅仅掠过地球后远离,而是长时间保持稳定的相对位置。

2016HO3是一个研究太阳系早期历史的重要窗口。科学家认为,这类近地小行星几乎没有经历过剧烈的地质演化,内部物质仍然保留着太阳系形成初期的原始信息。日本“隼鸟2号”在小行星“龙宫”上找到了有机分子和水,引发了人类对地球生命起源是否来自小行星的猜想。

天问二号此次取样2016HO3,不仅有助于进一步验证这一理论,也可能帮助科学家找到更多关于地球演化的线索。

此外,相较于其他近地小行星,2016HO3的轨道更加稳定,直径适中(约40-100米),质量较小,具备良好的取样条件。在微重力环境下精准取样仍然是一个巨大的挑战,但相比之下,它比“龙宫”或“贝努”这样的较大小行星更适合作为首次尝试的目标。除了科学价值,2016HO3也具备未来太空资源开发的潜力。

这类近地小行星可能富含稀有金属、水冰等资源,如果人类未来要开发太空,像2016HO3这样的天体或许能成为“宇宙加油站”或“深空采矿基地”。

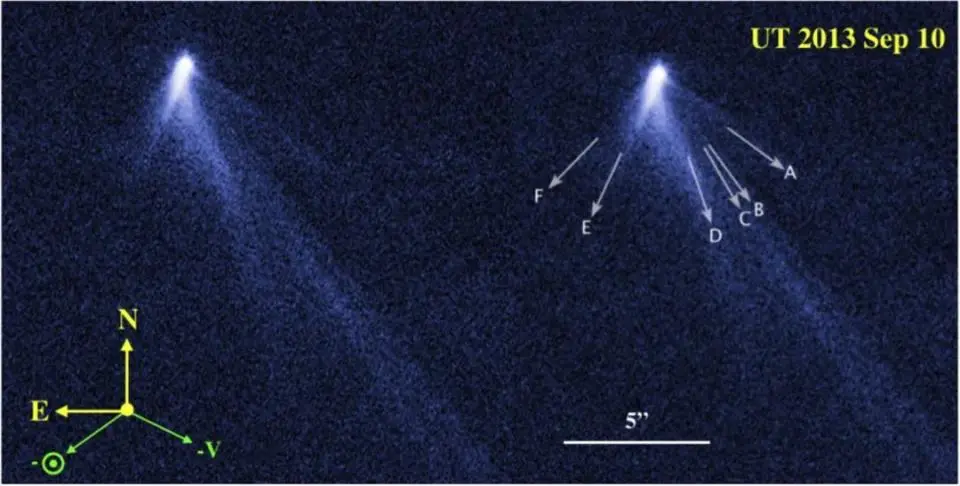

完成小行星取样任务后,天问二号将继续飞向遥远的主带彗星311P,这是一颗令科学家困惑已久的天体。不同于传统彗星,它位于火星与木星之间的主小行星带,但奇特的是,它表现出了彗星的特征,并且拥有六条彗尾!这一现象在2013年由哈勃太空望远镜首次发现,引发了科学界的巨大震动。

正常情况下,彗星的彗尾是由冰质升华形成的气体和尘埃,但311P的彗尾数量之多、形态之奇特,使得它难以归类。科学家目前对它的成因仍然没有定论,有人认为它是一颗高速自转的小行星,因自转过快导致表面物质剥落,也有人猜测它曾遭受过天体撞击,使得内部物质不断释放。

还有一种观点认为,它可能隐藏着一层尚未被探测到的冰层,在太阳照射下缓慢释放气体。

主带彗星是太阳系中最神秘的一类天体,目前已知的数量不到20颗,而311P无疑是其中最奇特的一个。天问二号的到来,可能为这一科学谜团带来突破性的解答。

天问二号的任务被称为“地狱级”难度,不仅因为它需要在一次任务中完成取样和深空探测,还因为它涉及多项极限技术挑战。深空取样是首要难点,小行星的引力极小,探测器如何在微重力环境下稳定停靠并精确采样,考验着中国航天的精细操作能力。

此前,美国“OSIRIS-REx”在小行星“贝努”取样时曾遇到地表松散、吸附力过强的问题,导致样本舱门无法顺利关闭,而天问二号必须确保取样设备在复杂环境下稳定运作。

轨道设计同样是极限挑战。完成小行星取样后,天问二号要调整轨道,继续飞往311P,这意味着它需要具备极高的深空导航精度,确保在长时间飞行后仍能精准抵达目标。此外,深空环境下的通讯和能源管理也面临考验。随着探测器远离地球,信号传输的时间延迟加大,探测器需要具备更强的自主决策能力。

而在远日点,太阳能供电效率下降,如何优化能源管理,确保探测器长期运行,是工程团队必须攻克的难题。

如果天问二号任务顺利完成,中国将在多个航天领域取得历史性突破。这将是中国首次执行近地小行星取样任务,也是全球首次在单次任务中同时完成小行星取样和主带彗星探测。它不仅巩固了中国在深空探测领域的领先地位,也为未来月球、火星甚至更远天体的采样任务提供了关键技术支持。

更重要的是,这次任务将为未来的小行星资源开发提供宝贵经验。近年来,国际航天界对小行星采矿的兴趣日益浓厚,美国、卢森堡等国已启动相关研究,认为小行星蕴藏着丰富的贵金属和稀有资源。中国的天问二号任务将为未来的太空采矿提供技术基础,同时推动深空物流、深空制造等新兴产业的发展。

天问二号的成功只是中国深空探测的一个起点。未来,中国还将实施更加雄心勃勃的探测计划。

天问三号计划在2030年前完成火星采样返回,这将比天问二号的取样任务更具挑战性。而在2030年代,中国计划开展木星探测任务,甚至可能探索木卫二的冰下海洋,以寻找太阳系内的潜在生命迹象。

此外,中国的载人登月计划也在紧锣密鼓地推进,未来不仅要在月球建立科研基地,还将探索如何利用月球资源支持长期驻留。

从“嫦娥探月”到“天问探火”,再到如今的“天问二号”挑战小行星与彗星探测,中国航天正在不断突破深空探索的极限。未来,我们或许还能看到更多关于小行星采矿、星际旅行、甚至外星生命的突破性发现!

这一次,中国航天将再次创造历史,迎接来自宇宙的终极挑战!

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6