本文转自:人民网-云南频道

人民网记者 蔡树菁

“悬棺何来?僰人何去?”——这是考古学家和人类学家长期争议的科学问题。

近日,由中国科学院昆明动物研究所牵头的一项研究,通过古今比较基因组学跨境追踪,在全基因组层面证实:今天生活在云南省文山州丘北县的现代“僰人”(20世纪50年代划归为彝族)群体,正是自西汉以来活跃于中国西南四川宜宾和昭通的古代僰人——行“悬棺葬”民族的后裔。这一研究构建起一条贯穿华南—西南—东南亚的人群迁徙与文化传播走廊,为理解中华民族迁徙融合和周边辐射提供了重要的交叉学科解决方案。研究成果发表于国际学术期刊《Nature Communications》。

云南昭通悬棺葬。昭通市文物局供图

千年悬棺之谜

悬棺葬这种世界罕见的高空葬俗,是将棺木安置于临江临崖的峭壁、洞穴或岩缝中。学界普遍认为,其起源于3600年前的福建武夷山地区,越往西年代越晚,这种葬俗最终于明代末期“消失”于滇川交界区域的昭通和宜宾等地。

过去30年,通过国家文物普查和考古调查工作,在长江沿线的云南、四川、重庆、湖南等省(市)先后发现了300多处悬棺葬遗迹,滇东北与川南交界地区是我国悬棺葬遗址分布的西极。悬棺遗址的分布,特别是在长江中上游地区,与历史文献中僰人的活动范围高度重合。除此之外,在广阔的东南亚、太平洋群岛和印度的阿萨姆邦地区,也分布有众多悬棺葬遗址。

中国科学院昆明动物研究所研究员张晓明介绍,据史籍记载,僰人自西汉以来活跃于中国西南,曾建立“僰侯国”。然而,僰人及其悬棺葬习俗在明代以后逐渐淡出史册。

令人关注的是,云南省丘北县至今生活着自称“僰人”的群体,1956年民族识别时被划归彝族,时至今日,他们仍保留着一种称为“灵魂洞葬”的独特祭祀传统。

“但是,‘悬棺何来、僰人何去’一直缺乏直接的科学证据。”张晓明说。

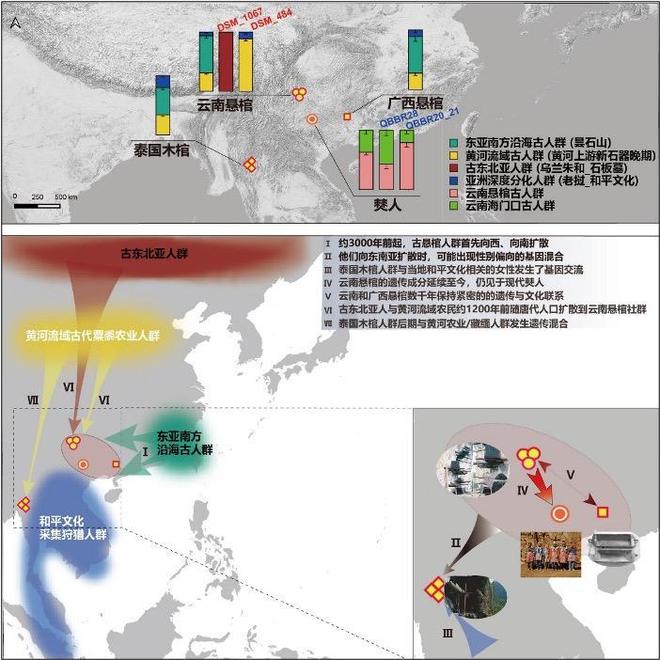

悬棺葬人群与僰人的遗传结构(A. 主成分分析; B. 遗传祖源成分分析)。受访者供图

接力完成时空拼图

“基因成为解密的一把重要钥匙。”中国科学院昆明动物博物馆研究员吉学平介绍,“过去通过悬棺葬人骨形态学的研究,我们只能判断悬棺人群属于蒙古人种的南亚类型,难以进一步解译深层次的遗传奥秘。”

近年来古基因组学的技术突破,为解决悬棺之谜提供了契机。2020年,中国科学院昆明动物研究所研究员宿兵及其团队在母系遗传层面(线粒体全序列)提出,悬棺葬可能起源于中国东南沿海并向东南亚传播,但仍欠缺“核基因组”层面的直接证据。

为进一步深入溯源,张晓明和吉学平研究团队联合复旦大学王传超团队、昭通市文物保护与考古研究所,以及云南大学、广西百色民族博物馆、泰国艺术大学等国内外机构,采集并分析了云南、广西及泰国北部共七个遗址15具悬棺/木棺人类遗骸的核DNA数据,同时对云南丘北30位现代“僰人”群体开展了高深度全基因组测序。在严格的古DNA质控框架下,团队综合主成分、遗传距离等群体遗传模型,系统重建了古今人群的谱系联系与迁徙轨迹。

悬棺人群的遗传祖源与悬棺葬习俗传播历史重构。 受访者供图

悬棺之谜得解

这一次有了关键突破:现代“僰人”基因组中约43%—79%的成分可直接追溯至昭通悬棺人群。张晓明说,简单来说,这是首次在核基因组层面确认,“悬棺主人”的后裔就是如今云南丘北的僰人群体。

同时,研究描绘了悬棺葬的起源与扩散路径:多项分析揭示,悬棺习俗源自中国东南沿海的新石器时代人群,支持“福建武夷山为悬棺文化发源地”的学术观点。该习俗随后沿长江及其支流西进至云贵高原,并向南传播到东南亚;泰国悬棺个体与中国西南悬棺个体共享祖源,这表明其传播并非单纯的观念流动,而是伴随了实质性的人群迁徙。

“值得注意的是,位于云南省昭通市威信县的瓦石悬棺遗址中,2个距今约1200年前的遗骸个体,分别呈现出显著的黄河流域农耕人群与古代东北亚(包括蒙古高原)相关的遗传成分,却以同一葬法安置。”论文第一作者周慧说,这一现象可能由盛唐时期的文化、经济与人口繁荣所驱动,提示唐代及更早时期的悬棺社群可能具有明显的文化包容性与人群融合特征,这与我国历史上“多元一体”的文明格局相呼应。

张晓明表示,研究团队将继续在福建武夷山及华南沿海早期悬棺遗址开展系统采样,将范围扩展至菲律宾、印尼和太平洋群岛等南岛文化区,联合区域内多学科力量,建设覆盖中国及东南亚的“葬俗—人群遗传—文化传播”综合数据库与图谱,为推动中华优秀传统文化的系统性阐释和文物古迹的挖掘与保护提供科技支撑。

联系电话:18610562898

联系电话:18610562898

联系地址:北京市海淀区海淀西大街72中关村创业大街拓荒族

联系地址:北京市海淀区海淀西大街72中关村创业大街拓荒族