(图/《我们与恶的距离2》)

《我们与恶的距离》第一季作为华语剧集“神作”,让观众们对第二季也充满了期待。相比第一季,第二季有了更广阔的社会图景,“熬过”前四集之后,骤然收紧的情节依旧带着强大的情感冲击力。

剧中的人物,不论是加害者、受害者,都曾在“孤岛”上自我困住。而剧集主题的提出,是要打破这种隔离,强调理解与共处的可能。主创不只是想表达“人与人之间本就互相关联”,而是想强调“人不该彼此隔离”。

✎作者 | Fleming

✎编辑 | 程迟

2019年,剧集《我们与恶的距离》(简称《与恶1》)横空出世,一经播出便引起热议。故事以一桩无差别杀人案开场,却不再单纯以受害者视角出发,直面最敏感、最沉重的问题,直到今天还霸榜经典华语剧集榜单。

6年过去了,曾经来过和即将到来的挑战,让世界处于更加剧烈的变化中,但《与恶1》中所讨论的那些问题——精神、代际、伦理等一系列会转移的创伤——至今仍悬而未决。《我们与恶的距离2》(简称《与恶2》)正是在这样的背景下回归了。

虽然主演大换血,从贾静雯、吴慷仁换成了周渝民、杨贵媚等,故事线也与前作没有关联,但三封金钟的编剧吕莳媛显然笔力不减。

在看似熟悉的社会题材包装下,《与恶2》转向描绘创伤如何在我们熟悉的日常里,一点点被建构起来——这些创伤,又是怎样和我们每个人有关。

现实向的影视创作并不是件容易的事。调子起得太高,难免脱离现实;完全照搬生活现场,观众又何必来看剧。《与恶2》在调和现实与理想这个永恒难题上,比第一部处理得更加巧妙:不再试图制造一场大案的“多方视角”,而是顺着前作留下的断点,进一步逼近“恶”的根源。观众会发现,我们与恶,其实没有距离。

神作易烂?

谈论《与恶2》,必然离不开和《与恶1》的对比。

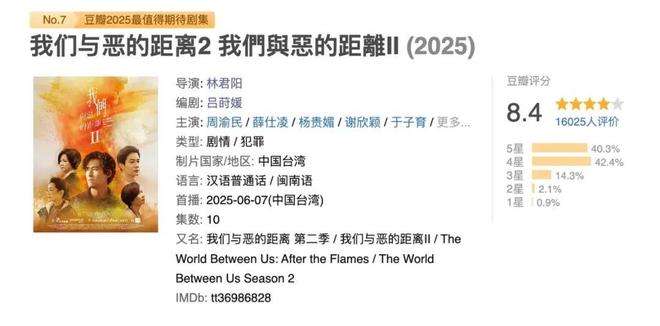

“续作魔咒”难解,在全球影视圈都是普遍的情况。开篇两集只有8.1分,相较前作50万人打出的9.4分,算得上是滑铁卢了,但剧集完结回升至8.4分,从评分人数来看却只有《与恶1》的百分之一,相信热度上来之后这部剧还有涨分的空间。

(图/豆瓣截图)

翻一翻评论区,网友对《与恶2》的差评多集中在前4集:好无聊、看不懂占大多数。毕竟珠玉在前,《与恶2》最大的挑战就是要扛住观众下意识与第一季的对比,表演、节奏、内容、主题,感觉哪里都做得不错,但是哪里都又差了一点。

《与恶1》围绕法律、新闻界的精英,探讨无差别伤人的司法鉴定争议。《与恶2》将焦点放到台湾南部一个虚构的农业大县——清云县,讲述乡土社会、精神疾病、社区照护等更广泛但也更深刻的议题。

虽然剧情关注点从传媒转向医疗,但《与恶2》议题继承第一季,讨论的重点从“什么是恶”转向“是什么造成了恶”。

回到剧情,《与恶2》到底讲了一个什么故事?

《与恶2》讲述了6个家庭3代人横跨22年的恩怨,听起来似乎是没有百八十集就结束不了的老派剧集,但主创却用短短10集就利落收尾,这也是部分观众说不清楚演到哪了的原因。

《与恶2》的两条主要线索,一条是超市纵火案,另一条的袭警案。纵火案之间的矛盾主要集中在胡家和马亦森之间,胡冠骏纵火烧死了他的少年保护官牛祐荷和儿子马宝。在这条线索回溯的过程中,我们看到了马亦森与牛祐荷是如何因为胡冠骏相识相爱,最后甚至因为他天人永隔;我们也看到了胡家对抗式的教育和贬低放弃式的养育之下,胡冠骏的病情一步步加重,最终发展到纵火报复来发泄情绪。

袭警案的中心人物高政茗(陈又茗)是一个不折不扣的悲剧人物。身为私生女的她遭受大妈的苛刻对待,在保护她的祖父离世后还被大妈当作筹码糟蹋。绝望的她离开高家,走投无路当上酒家女,改名嫁人后拥有了幸福家庭,却因精神分裂的丈夫情绪失控杀死法警,不断承受四面八方的舆论霸凌。

这两桩惨案看似天南地北,其实都指向同一条暗线——高家的纠纷。

高政光被母亲高张玉敏一步步推向从政的舞台。其祖父死于铁路事故,高张玉敏利用事故来攻击政敌。看着母亲被利益冲昏头,为选票不择手段,高政光虽不齿,却也无从阻止。像精神卫生法、社区安置、铁路安全预防,他为民众的付出却被他人拿来攻击,满脑子理想的他一退再退,陷入正义与现实两难全的无奈。

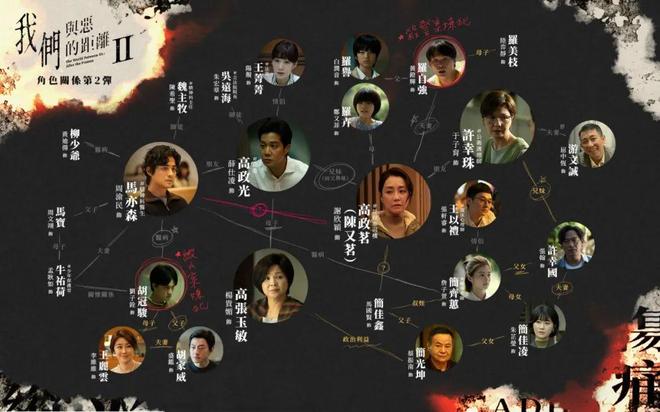

人物关系图。 (图/ 《我们与恶的距离2》 )

梳理到这里,观众会发现,与其说清故事主线是什么,倒不如说,根本没有主线,主创想达到的是一种“呈现”,一种关乎社会现状的呈现。剧集在安排上也做出了处理:每集关注一个人物困境,并聚焦一个主题,比如马亦森是“复仇”,罗屿是“未来”,玉敏则是“家后”。

《与恶2》关注了18个角色的悲欢离合,很容易让人的注意力分散在辨认人物关系的层面上。再加上每两集一切换的时间线,本就不长的篇幅不仅要描写3个年代的故事,还被主创野心勃勃地塞进了大量伏笔和社会隐喻,对许多观众来说,第二部的观剧门槛比第一部高出了许多。

人性的样子

《与恶》系列区别于惯常犯罪类型剧的地方在其不以案情发展为突破,而是依靠涉案各方的反应来推进,但《与恶2》比第一季做得更突出的是,它带有一种深刻的人性思辨和更细腻的情感刻画。

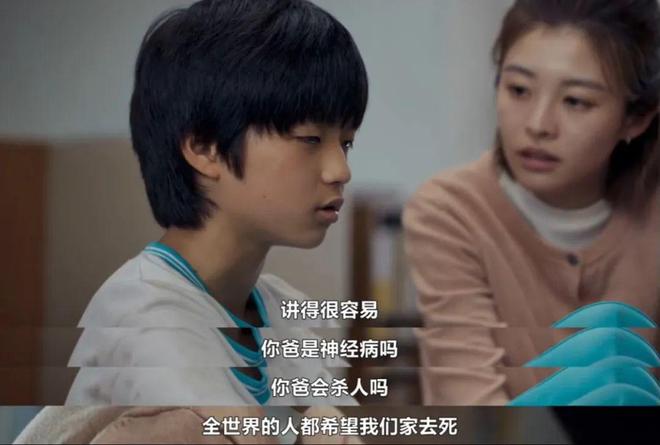

因为父亲发病袭警,在学校经常遭到拳打脚踢的罗屿面对老师的询问,回了一句“你爸是神经病吗?”。此时人物对话很容易流于俗套,老师简齐惠还是选择耐着性子安慰他。

(图/《我们与恶的距离2》)

我们在后来的剧情中得知,老师并非轻飘飘的说教——当初许幸国投资印刷厂风光一时,与简佳凌奉子成婚入赘简家,后来因为事业和生活上的压力产生了心理问题,最终走上了杀死妻儿的路,而活下来的女儿就是简齐惠。而此时既是施害者、也是受害者家属的简齐惠的每一句话都承载着重量,每一个反应也都显得真实可信。

回到纵火案这一条线上,导致妻儿丧命的凶手,却要来到自己任职的医院做心理鉴定。马亦森能医不自医,即使是最专业的心理医生,也没有办法用冷静理智的态度处理。甚至牛荷在胡冠骏纵火的当晚还跟马亦森争论说“他们是真的有想要变好,只要有那么一点点该做的理由,就不应该放弃,应该再给他们一次机会” ,结果没想到她在去帮助胡的路上成为了受害者之一,所以马亦森要怎么才能接受这个事实。

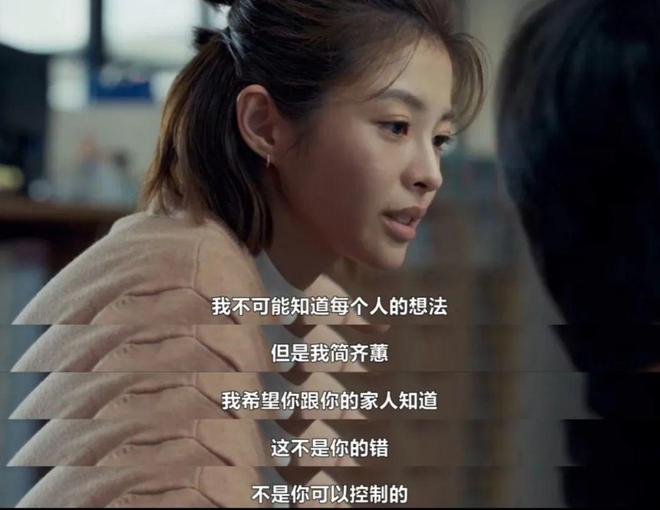

(图/ 《我们与恶的距离2》)

被诟病最多的“高家戏”,却是最精彩的地方,核心人物高张玉敏与高政光代表了现实主义与理想主义的较量。虽然同为“当权者”,但高政光完全不认同母亲以及其他长辈的理念,还因坚持自己的初衷而得罪同僚,落得惨淡退出的结局。但正因两人的母子关系,他们间的斗争并非剑拔弩张,反倒带上了一种相互妥协的微妙平衡。

《与恶2》中,主创在呈现制度对精神病人照护的影响时,是隐晦且克制的。剧集前半部分对此有段举重若轻的处理:一黑一白两台汽车,里面坐着儿童时期的胡冠骏和他的朋友在玩耍,没有对话,没有情节。随着高张玉敏的车驶过,黑与白,在路口分别,一切尽在不言中。

(图/ 《我们与恶的距离2》)

此外,我们也在高政光的困境中隐约看到了为什么与精神病人相关法条的修订会阻力重重,为什么连修建一处社区照护所都多年未有结果。因为在“舞台”之上,精神病人从来不是受关注的群体。

成就了高光戏份的不仅是剧情,演员的呈现也尤为重要,杨贵媚的表演称得上满分。她饰演的高张玉敏是不讨喜的:家里只剩孤儿寡母的她,为了守护没落家族的地位,只能全力武装自己。对外她机关算尽、分毫不让,对内也没少对私生女高政茗冷嘲热讽,更为了提升权势而不择手段。

杨贵媚则早就料到自己会被骂,也吐露了高张玉敏这个角色的无奈和挣扎:“如果把小三的小孩放在家里,就代表她接受了过去的事实,她当然也有恻隐之心,但一个这么倔强的女人是不会去承认的,心一横只能把她赶走。儿子当然没办法理解母亲过去的情感和自尊。”

坏得不纯粹,好得也不彻底,她的诸多行为依然无法让人共情,但是她的境遇多少能让人思考半分。

结局里,高张玉敏在清云政坛耕耘半生,依然面临儿子被罢免的困境,而她只是将眼泪轻轻向上一抹,伴随一句“因为没人知,我的心有多痛”,似就印证了她孤独但不服输的一生,也赚足了观众眼泪。她终于不再是那个强撑着一切、百毒不侵的高张玉敏,作为政客、母亲以及妻子三者之间的矛盾在她一曲高歌中被诠释得淋漓尽致。

(图/《我们与恶的距离2》)

没有人该是一座孤岛

黑格尔认为,“悲剧的双方各有为其辩护的理由。”前作始终没有把笔墨放在描述凶手为什么行凶上,这个问题在《与恶2》中得到了全面的探究,让我们得以理解每一个人内心的挣扎与动机。

“众生皆有病”,似乎是贯穿《与恶》两季的核心命题。但两季的处理手法有所不同,主创的观点也在演进:从第一季的“撕下标签”,到第二季的主题——“接住”,接住创伤后的情绪,接住苦难中的折磨,接住生活里我们无法承受的瞬间。

剧本设置得很巧妙的一点在于,“接住”始于游离在主线之外的一个小人物——柳少爷。本来是救人的精神科医生马亦森,彼时自己的心理状态却岌岌可危,无意中被原本不洗澡的病患柳少爷一句“医生,我洗好澡了”所触动。百感交集的马亦森道出“一定会好的,对吧!”,最后在病患怀中痛哭。此时,医患关系发生了互换,曾经是他走上心理医生这条路契机的病人,如今却接住了脆弱的他。

(图/ 《我们与恶的距离2》)

而从他开始,剧情里的人们也开始相互接住。

编剧吕莳媛提及,她想传达出“接住”的难,难在必须透过许多人的努力来一起完成,这同时也是社会中最难能可贵的集体力量。正如最后一集“乌托邦”所称,结局有在变好,但没有好太多,只好了一点点,但这就足够了。

虽然《与恶2》的剧情是虚构的,但我们面对的现实比剧集要更加复杂。

(图/ 《我们与恶的距离2》)

剧集内外,我们要处理的问题是:恶意、意外和病态,是与人类社会伴随的存在。而我们要如何面对?

我们应当做出什么样的努力去避免家人或自己遇到已经坠入深渊的“胡冠骏”?

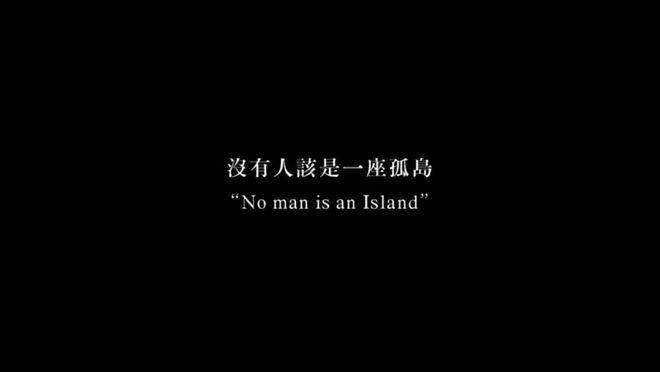

“没有人该是一座孤岛”,所有人互为因果,看到最后观众才真正明白每集开头这句话的含义。这句引用自英国诗人约翰·邓恩(John Donne)的经典诗句“No man is an island.”:

(图/ 《我们与恶的距离2》)

“该是”两字带出一种伦理判断,仿佛这是一种应然状态,而非事实陈述。这种处理使主题更具社会指向,不只是讲述个体处境,更关乎社会责任与关系网络。

剧中的人物,不论是加害者、受害者,都曾在“孤岛”上自我困住。而剧集主题的提出,是要打破这种隔离,强调理解与共处的可能。主创不只是想表达“人与人之间本就互相关联”,而是想强调“人不该彼此隔离”。

或许主创们在《与恶2》里,只想告诉我们一种人人理解、人人连接的期待,而上述一切都是做了过度阐释;又或许是为了引出诗句的最后一句——“不要问丧钟为谁而鸣,它就为你而鸣”。

没有人是一座孤岛

(约翰·邓恩)

没有人是一座孤岛

可以自全

每个人都是大陆的一片

整体的一部分

如果海水冲掉一块

欧洲就减小

如同一个海岬失掉一角

如同你的朋友或者你自己的领地失掉一块

任何人的死亡都是我的损失

因为我是人类的一员

因此

不要问丧钟为谁而鸣

它就为你而鸣

作者丨Fleming

编辑丨程迟

校对丨遇见

联系电话:15810535051

联系电话:15810535051

联系地址:北京市海淀区中关村创业大街

联系地址:北京市海淀区中关村创业大街